NTTドコモ、新たに「16の通信ビル」を再エネ100%化へ

追加性のあるオフサイト型コーポレートPPAで、年間約59GWhを調達2025年7月18日 (金曜) 0:00

年間約2万6,000トンのGHG排出量削減を見込む

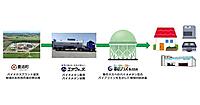

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)と、同社グループで再エネ供給事業を展開するNTTアノードエナジー株式会社(以下、NTTアノードエナジー)は、2025年7月1日から、関東・関西・中国エリアにおける16の主要な通信ビルに対し、追加性(後述)のあるオフサイト型コーポレートPPA注1による再エネ電力の供給を開始した。

供給される電力量は、年間約59GWhにのぼり、これは一般家庭の約1万5,000世帯分の使用量に相当する。再エネ導入後に不足する電力は非化石証書を活用することで、電力を実質再エネ100%とする。これによってドコモでは、年間約2万6,000トンのGHG(Greenhouse Gas、温室効果ガス)排出量の削減を見込んでいる。

2022年からの展開で「全通信ビル」の50%を再エネ化

通信ビルは、一般のオフィスビルに比べて電力使用量が圧倒的に多い。その理由は、電力消費の多いネットワーク機器や冷却システムなどの付帯設備が多数収容され、それらが常時稼動しているためだ。脱炭素化にはこの通信ビルがカギとなる。

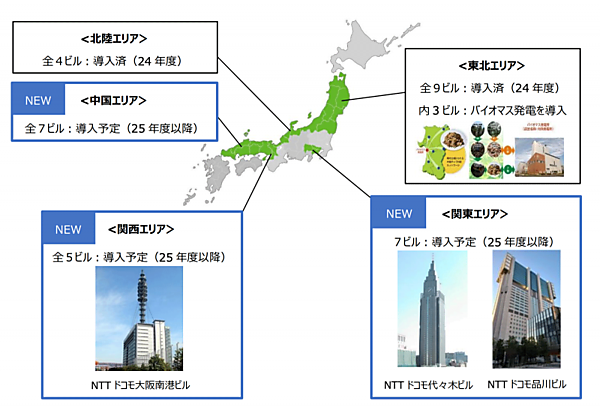

ドコモは、以前から通信ビルの再エネ化を進めており、2022年にオフサイト型コーポレートPPAによって、岡山県で導入を開始。2024年には東北・北陸エリアの13施設で年間約22GWhを導入した。この際には追加性(後述)のある太陽光発電や、秋田県の未利用材を活用したバイオマス発電の導入も行われている。

そして今回、関東・関西・中国エリアの16施設に年間約59GWhが導入されることとなった(図1)。ドコモでは、全国61の通信ビルで再エネ導入を計画しており、この取り組みで合計32ビルの再エネ化が完了した。特に、ドコモの通信インフラの中でも電力使用量の多い東京の代々木、品川、および大阪南港の通信ビルが対象となっており、これによって全体の再エネ化が大きく進むこととなる。

なおドコモでは、2030年までに自社の事業活動でのGHG排出量を実質ゼロ(カーボンニュートラル)に、2040年までにサプライチェーンも含めたGHG排出量を実質ゼロ(ネットゼロ)とすると公表している。

図1 ドコモの通信ビルへの再エネ導入状況

出所 株式会社NTTドコモ、NTTアノードエナジー株式会社 ニュースリリース 2025年7月1日、「代々木・品川・大阪南港ビルなどドコモの通信ビルに年間 59GWh以上の再生可能エネルギーをオフサイトPPAで導入」

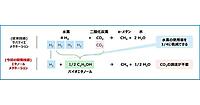

新たなキーワード「追加性」とは

近年、再エネ導入において「追加性」(Additionality)が新たなキーワードとなっている。企業などの電力需要家が再エネを調達する際、その施策が新たな再エネ発電所の建設などを促進する効果がある場合に「追加性がある」と認定される。こうした取り組みは、社会全体の再エネ供給拡大に資するものとして、RE100注2などの国際機関から高く評価される。

なお「PPA」は、企業などの電力需要家が発電事業者から再生可能エネルギー由来の電力を長期購入(通常15~20年)する契約形態。企業が再エネ事業者と直接契約を結ぶ場合は「コーポレートPPA」と呼ばれる。中でも、需要家の遠隔地にある発電設備から送配電網を介して需要家へ電力を供給する形態を「オフサイトPPA」、需要家の敷地内や隣接地に発電設備を設けることを「オンサイトPPA」と呼ぶ。

つまり企業にとって追加性のあるPPAを導入することは、長期的かつ安定的な再エネ調達と、脱炭素化に向けての社会貢献という、2つの価値を同時に得られる手法といえる。

注1:オフサイト型コーポレートPPA:PPA(Power Purchase Agreement、長期の電力売買契約後述)。企業が、電力を使用する場所から離れた土地(オフサイト)にある再エネ(太陽光)発電事業者と電力の売買契約をする形態(通常15年~20年の長期契約)。再エネ発電事業者が、電力を使用する企業の敷地内(オンサイト)にある場合は、オンサイト型コーポレートPPAといわれる。

注2:RE100:100% Renewable Electricity。事業活動によって生じる環境負荷を低減させるために設立された国際的な環境イニシアティブ。事業運営に必要なエネルギーを100%再エネで賄うことを目標とする。RE100は、The Climate GroupがCDPとのパートナーシップのもとで主催している。

参考サイト

株式会社NTTドコモ、NTTアノードエナジー株式会社 報道発表資料 2024年4月26日、「東北・北陸・関東エリアのドコモのビルに年間22GWh以上の太陽光、バイオマス発電を導入」

株式会社NTTドコモ、NTTアノードエナジー株式会社 報道発表資料 2022年3月29日、「オフサイトPPAによる再生可能エネルギーをネットワーク設備を収容しているドコモのビルに導入」