燃料電池で消費しきれない排ガスでタービンを回して発電、NEDOが実証事業開始

2017年4月5日 (水曜) 0:00

NEDOは、業務用燃料電池にマイクロガスタービンを組み合わせたシステムの実証運転を始めたと発表した。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は2017年4月3日、業務用燃料電池にマイクロガスタービンを組み合わせたシステムの実証運転を始めたと発表した。NEDOの助成を受けた日本特殊陶業が実施するもので、実証システムは愛知県小牧市にある同社の小牧工場内に設置した。

図 日本特殊陶業の小牧工場に設置した実証用システム

出所 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

実証用システムでは、一般的な燃料電池よりも高い圧力で燃料を供給する。供給する燃料は「都市ガス13A」、通常よりも高い圧力でガスを供給することで、燃料電池の稼働効率を高めることができるという。そして、燃料電池が排出するガスを利用してマイクロガスタービンを回転させて発電させる。

一般的な燃料電池は都市ガスなどを改質して水素を取り出して発電するが、供給したすべてのガスを活用できるわけではない。排出するガスにはメタンなど可燃性のガスが残っている。このガスを利用して小さなタービンを回転させてさらに発電させるわけだ。

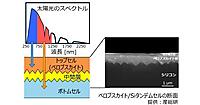

燃料電池セルは、細長い円筒形に整形した固体酸化物形燃料電池(SOFC)。円筒形SOFCは三菱重工や三菱日立パワーシステムズが開発したもので、円筒状のセラミック管の表面に発電機能を担う燃料極、電解質、空気極を積層したもの。セラミック管表面には、燃料極、電解質、空気極を積層したものが複数個あり、それぞれを導電体であるインターコネクタで直列に接続した構造になっている。

発電時は円筒の中に燃料を流し、円筒表面に積層した燃料極などと反応させて発電する。平板な形でなく、円筒にすることで、燃料となるガスを封じ込める能力が高くなり、円筒を一体焼結で形成することで、耐久性が高くなるなどのメリットがあるという。日本特殊陶業は2014年6月に三菱日立パワーシステムズと業務提携し、共同で円筒形SOFCセルの量産に向けて開発を進めている。三菱日立パワーシステムズが持つ円筒形SOFCセルの技術と、日本特殊陶業が持つセラミック量産技術をお互いに提供しているという。

図 円筒形SOFCセルの構造

出所 三菱日立パワーシステムズ

今回、日本特殊陶業の小牧工場に設置した実証用システムは、三菱日立パワーシステムズが製造したもの。このシステムで発電した電力や、発電時に発生した熱は、小牧工場の第3工場で生産設備の電力や空調用の熱として利用する。連続運転させながら、運用効率、耐久性などを検証するとともに、円筒形SOFCセルのコスト低減や量産に向けた課題を探る予定だ。