IBM Research、未来の医療の形を変える「Cognitive Hypervisor」の試作機を公開

2017年2月20日 (月曜) 0:00

IBM Researchは、患者と医師のコミュニケーションを仲立ちする「Cognitive Hypervisor」のコンセプトを披露し、試作機を公開した。

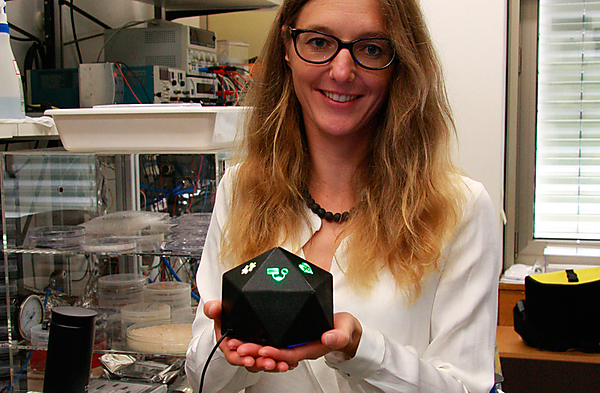

IBM Researchのチューリッヒ研究所に所属するBruno Michel氏は2017年2月15日(現地時間)、患者と医師のコミュニケーションを仲立ちする「Cognitive Hypervisor」のコンセプトを披露し、試作機を公開した。Cognitive Hypervisorは患者が身に付けるセンサーが検知した脈拍や血圧などの生体データを受信し、クラウドに送信するゲートウェイとなるほか、患者と音声で会話することで、病気からの回復を助けるものになるという。

図 「Cognitive Hypervisor」の試作機

出所 IBM Research

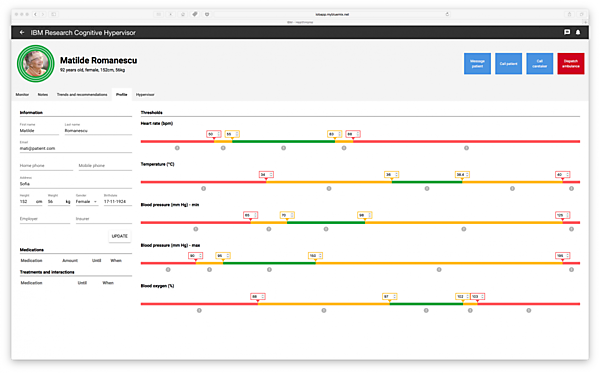

Cognitive Hypervisorは、患者の血圧や体温、血中の酸素濃度などの検出値を患者が身に着けたセンサーから無線通信で受け取り、クラウドに送信する。血圧が急上昇するなど、異常を検知したら、離れた場所にいる医師や救急隊員に警告を出す。

図 「Cognitive Hypervisor」の試作機から受信したデータを視覚化した画面

出所 IBM Research

Cognitive Hypervisorの通信相手となるのはIBMのクラウドだ。WatsonのAPIを利用できるので、患者の生体データを数値で受信するだけでなく、Watson APIを利用してもっと患者と医師の距離を縮めることができる。例えば、“Speech to Text”APIを利用することで、患者がCognitive Hypervisorに語りかけた内容がテキストとなって医師に届くということも実現できる。

さらに、Cognitive Hypervisorが患者の回復を促進するための援助ができるという。例えば服薬の時間が来たところで、それを促すように患者に語りかけたり、休息を取ることを勧めたりすることができる。また、緊急時にはCognitive Hypervisorが救急車を呼ぶことも可能になるという。

アルツハイマー病や認知症、パーキンソン病などの人間を徐々に衰弱させる病気の患者にもCognitive Hypervisorが役立つという。患者の日々の発話を記録し、話し方や声の調子の変化で、病期の進行度合いを判断できるようになるとしている。

この研究チームを率いているBruno Michel氏は、Cognitive Hypervisorを「入院患者が早期に退院し、居心地の良い自宅で療養することを可能にするもの」と語っている。自宅にいながら、入院時と同じレベルで生体データの監視を可能とし、医師とのコミュニケーションも可能になるから自宅療養でも入院時と同じレベルの医療を受けることができるということだろう。

さらにMichel氏は「入院治療よりも自宅療養の方が医療費が安くなる、その上、患者にとっては自宅療養のほうが満足度が高いものだ。Cognitive Hypervisorの研究が成功すれば、未来の病院の形は今とは大きく違うものになるだろうね」とCognitive Hypervisorがもたらす未来の医療の形を予想した。

Cognitive Hypervisorの試作機は手のひらに載るくらいのサイズだが、Michel氏はこれを人間の耳に装着できるサイズまで小型化することを目指している。この目標は5年以内に達成できる見通しだという。

人間が身に付ける機器、いわゆる「ウェアラブルデバイス」は、腕時計型の「スマートウォッチ」から始まった。しかし、それほど普及しているとはいえないし、あまり役立つものとも言えない。人間の生体データを感知するという意味では、ごくわずかな機能しか備えていない。それでもMichel氏は、「スマートウォッチからすべてが始まったことを私たちは忘れてはいけない」と語る。「スマートウォッチが、将来登場するであろう、小型で高性能かつ、私たちの暮らしを良いものにしてくれるウェアラブルデバイスへの道を切り開いたのだ」と付け加え、Cognitive Hypervisor小型化への取り組みに意欲を見せた。

■リンク

IBM Research