このコーナーでは、最新のICT(情報通信技術)のキーワードをQ&A形式でわかりやすく解説していきます。

2003年12月から開始された地上デジタル放送により、BSデジタル放送から、CSデジタル、CS110°デジタル放送、地上デジタル放送に至るまで、さまざまなデジタル放送が利用でき、多彩な放送を受信できるようになりました。ここでは、これらのデジタル放送と、今までのアナログ放送やインターネットとの相違点から、デジタル放送時代の法制度までを解説していきます。

今回は、デジタル放送で可能なマルチメディア表現について説明します。

Q6:デジタル放送で扱える情報は?

デジタル放送では、どのような情報を扱うことができるのですか? また、それらの情報を放送するために、特別に新しい方式が開発されたのでしょうか?

≪1≫デジタル放送で可能なマルチメディア表現

Q.5で説明したMPEG-2 TSを使用することによって、さまざまな情報を扱い、伝送することができます。放送として最も重要なものは、もちろん動画像と音声ですが、それ以外のマルチメディア情報も送ることが可能です。例えば、文字(テキスト)情報、静止画情報、グラフィックス情報などです。

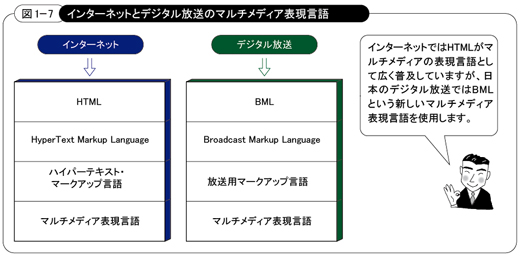

このような、さまざまなマルチメディア情報を伝送できるということは、それらのマルチメディア情報をある規則に従って、制作者の意図どおりに受信者に提示できる機能が必要になるということを意味しています。例えば、インターネットの場合、Webブラウザによって表示される情報のことを考えてみてください。Webページにはさまざまなマルチメディア情報を表示できますが、それらの情報に秩序を与えて表示方法を制御しているのがHTML(HyperText Markup Language、ハイパーテキスト・マークアップ言語)です。すなわち、HTMLは、マルチメディア情報をページという構造の中で表示する言語です。

同様に、マルチメディア情報を伝送する放送においても、HTMLのようなマルチメディア表現言語が必要になってきます。この方式に関しては長い議論の歴史があり、結果的に日本はBML(Broadcast Markup Language、放送用マークアップ言語)と呼ばれる方式を開発するに至りました(図1-7。『デジタル放送教科書』第8章参照)。

デジタル放送におけるマルチメディア表現方式については、今でも議論がなされており、今後、別の新しいものが登場してくる可能性もあります。

※この「Q&Aで学ぶ基礎技術:デジタル放送編」は、著者の承諾を得て、好評発売中の「改訂版 デジタル放送教科書(上)」の第1章に最新情報を加えて一部修正し、転載したものです。ご了承ください。

バックナンバー

関連記事

Q&Aで学ぶデジタル放送(2):デジタル放送で何が変わるのでしょうか?

2008年3月5日 0:00

Q&Aで学ぶデジタル放送(4):デジタル放送を実現する技術は?

2008年3月18日 0:00

Q&Aで学ぶH.264/AVC(10):「H.264/AVC」は画像だけの圧縮技術か?

2008年3月31日 0:00

Q&Aで学ぶデジタル放送(22):デジタル放送時代のデジタル家電と活用方法

2008年9月2日 0:00

Q&Aで学ぶデジタル放送(8):インターネット放送とデジタル放送との違いは?

2008年4月2日 0:00

Q&Aで学ぶデジタル放送(1):アナログ放送とデジタル放送との違いは?

2008年3月3日 0:00