≪2≫中国の携帯電話機産業の構造

[1]デザインハウスが中心となる中国の携帯電話開発

中国の携帯電話機産業は、韓国や台湾からのOEM(Original Equipment Manufacturer=相手先のブランド名での委託製造業者)やODM(Original Design Manufacturer=設計から製造までを提供する設計製造業者)による調達から始まりました。

次の段階では、海外メーカーの現地技術者がスピンオフして携帯電話端末に特化して設計から製造までのサービスを提供する「デザインハウス」が設立され、生産ライセンスを持つメーカーから委託を受ける形態が発生しました。

現在ではデザインハウスは、50~60社があると言われています[5][6][7]。

この中で、徳信無線(Techfaith)は米国NASDAQに、希姆通(Simcom)は香港証券取引所に、龍旗控股(Longcheer)はシンガポール証券取引所に上場しています。

| 企業名 | 上場市場 |

|---|---|

| 徳信無線(Techfaith) | 米国NASDAQ |

| 希姆通(Simcom) | 香港証券取引所 |

| 龍旗控股(Longcheer) | シンガポール証券取引所 |

[2]年間1500種類の携帯端末が販売

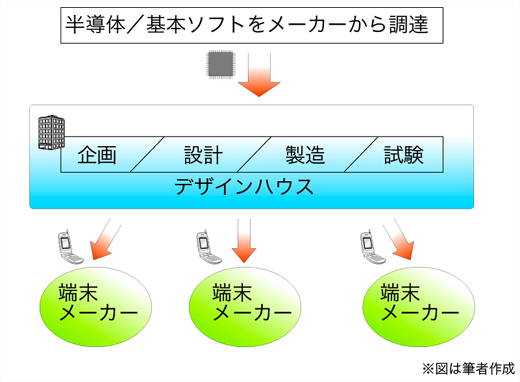

これらのデザインハウスは、メーカーと仕様を協議して製品コンセプトや仕様を決めた後は、設計から製造、試験まで一貫して請負います。デザインハウスは、既存の半導体と基本ソフトウェアを海外から調達し、プリント基板を設計製造するのが主な仕事となります。場合によっては、製造のみを台湾の企業に委託します。また、メーカのブランドを(お金を払って)借りて製造販売を行う形態もあります。

デザインハウスでは、製品開発をわずか半年、既存製品の外観の変更ならば3カ月程度で行います。このようなことができるのは、デザインハウスが一から半導体やソフトウェアを作るのではなく、既存の市販されている半導体やソフトウェアを外部から購入してプリント基板上に統合し、製品化するからです。また、設計製造プロセスも共通化され、メーカー側は、デザインハウスを利用することによって製品開発サイクルの短縮化、製品ラインアップの多様化、低価格化が可能となります(図4)。この結果、中国では、2004年には1200種類ほど、2006年には1500種類ほどが販売されていると言われるほど、端末の多様化が進みました。

≪3≫中国で人気のスマートフォン

前述したように、中国では、非常に多くの種類の携帯端末を見ることができます。以下では、その例を紹介しておきましょう。一般には、中国では、サイズが小さくバッテリが長持ちする端末が好まれる傾向にあり、1000元程度のカラー液晶がついた端末が人気です。なお、日本のように大画面化した機種もありますが、高価です。最近では、音楽プレーヤーがついた端末も若者の人気を集めています。

また、中国では、スマートフォンも多くの種類が提供されています。(※「智在掌握」は情報管理の意味で、要はスマートフォンのこと)ここでは、面白いものをいくつか紹介しておきましょう。

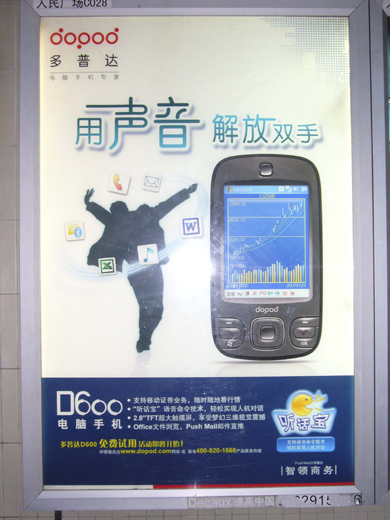

写真1の端末は株取引ができるもので、音声認識機能もついているスマートフォンです。製造元は多普達(Dopod)です。

写真1 音声認識付きで株取引のできる端末

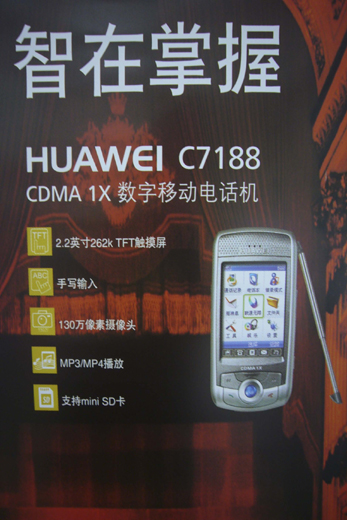

また、写真2は、ペン入力のできるスマートフォンです。これは華為(HUAWEI)の製品です。このような手書き認識のできるスマートフォンが人気を呼んでいます。

写真2 大人気のペンで入力できる携帯

もっと不思議な端末もあります。写真3は何と直接テレビと接続でき、録画した映像を再生できるスマートフォンです。これはノキアの製品で、海外系のメーカでも、このような珍しい端末を販売している例です。

写真3 テレビと繋がる携帯

≪4≫おわりに

これまで7回にわたって、中国の携帯電話市場の歴史や現状について紹介してきました。7回では、すべてを詳細に説明することはできませんが、読者のみなさんがこれまで不思議に思われていた中国の携帯市場とその文化を理解する一助としていただければ幸いです。また、中国での携帯電話ビジネスや提携を考えていらっしゃる方がマーケティングやビジネス戦略を立案される場合に、これまでの記事がお役に立てればと思っています。

但し、注意していただきたいことは、市場は常に大きく変化しているということです。筆者も、帰国する度に変化の大きさに驚かされます。これは何も携帯電話に限ったことではなく、社会全体も急速に変化しています。半年ぶりに帰国すると、地元で道に迷ってしまうほど、町も変化しています。この状況の変化は、まもなく開催される北京オリンピックや2010年の上海万博によって更に加速されるでしょう。例えば、中国発の第3世代の携帯電話システムであるTD-SCDMA方式が北京、上海、深センなど8都市で4月から試験サービス開始というニュースも聞こえてきました。読者のみなさんも、インプレスR&DのWBB Forum(http://wbb.forum.impressrd.jp/)の最新記事で中国携帯市場の動向を常にチェックしておくことをお薦めします。

この後、「中国インターネット事情」と題して、中国でのインターネットの歴史や現状を連載記事として紹介する予定になっています。その記事の中でも、インターネット事情に限らず、携帯電話市場の変化や新たな情報があれば、できるだけ早い段階でご紹介していくことにします。

参考文献

[1]中国情報産業部(中国信息産業部)、http://www.mii.gov.cn

[2]CCIDコンサルティング(賽迪顧問)社http://www.ccidcom.com

[3]「中国の産業政策とその効果:携帯電話端末産業の場合」木村公一朗、2005年12月24日、http://www.ide.go.jp/Japanese/Inter/Report/pdf/kimura_k0512.pdf

[4]「中国携帯電話端末メーカーの成長 -販売重視から自社開発の模索へ-」木村 公一朗、ジェトロアジア経済研究所 調査研究報告書「東アジア情報機器産業の発展プロセス」の参考文献、http: //www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Report/pdf/2004_01_06_04.pdf

[5]「中国地場系携帯電話端末デザインハウスの興隆-産業内分業の新たな担い手-」今井健一、2006年4月、アジア経済研究所地域研究センター、http://www.iss.u-tokyo.ac.jp/~marukawa/imaidesignhouse.pdf

[6]「日中携帯電話端末産業の比較」丸川 知雄、安本 雅典、今井 健一、許 経 明、赤門マネジメント・レビュー 5 巻8 号(2006 年8 月) 541、〔研究会報告〕コンピュータ産業研究会 2006 年6 月29 日、グローバルビジネスリサーチセンター、www.gbrc.jp/journal/amr/free/dlranklog.cgi?dl=AMR5-8 -3.pdf

[7]「中国携帯端末産業の発展状況・趨勢と産業政策の展望」、国務院発展研究センター企業研究所、ジェトロアジア経済研究所、www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Report/pdf/2004_01_06_sanko.pdf

プロフィール

陶一智(とう・いちち)

7年前に来日し、2006年に法政大学ビジネススクールにおいてMBA(経営学修士号)を取得。

現在、株式会社TERMONYのインターネットビジネス事業部代表として、女性のためのウィッグ販売サイトhttp://www.igennki.comのオペレーションを行っている。