本年2008年に開催される北京オリンピックを目前に、中国では、新しい3Gモバイル規格「TD-SCDMA」のサービス開始に向けて活発なトライアル実験が進んでいます。1987年11月18日、広州で始まった中国の携帯電話システムは、2007年11月で20年目を迎えました。人口13億人の中国での携帯電話のユーザーは、いまや5億人を超える世界最大のネットワークになっています。そこで、世界がもっとも注目する中国の通信ネットワーク事情をレポートします。図やグラフだけでなく、携帯電話の利用方法の違いなど、できるだけ具体的に分析し、中国と日本の携帯電話事情の違いを明らかにしていきます。

1回目は、中国の携帯電話の歴史について説明します。

陶一智(とう・いちち)(著) TERMONY インターネットビジネス事業部代表

村上健一郎(むらかみ・けんいちろう)(監修)法政大学ビジネススクール教授

北京オリンピック記念 新連載!

≪1≫1.2秒ごとに1人加入者が増える中国携帯電話市場

1987年、中国政府は、初の携帯のネットワーク・サービスを広東省広州市で開始しました。その目的は、香港の加入者が中国内地で携帯を利用できるようにすることでした。このネットワークは第1世代のモバイル通信方式のもので、イギリスの900MHz TACS(Total Access Communication System)標準を採用しました。

当時、普通の中国人の月収は僅か400~500元(6,000円から7,000円程度)でしたが、携帯電話の値段は1万元(15万円程度)以上もしました。普通の人には夢のような贅沢品だったため、当時、携帯電話は「大哥大」(ダアグダア)(「会社の社長しか使えないもの」という意味)と呼ばれていました。実際、1987年の携帯電話加入者数は、12億の人口に対して、僅か700人に過ぎなかったのです。

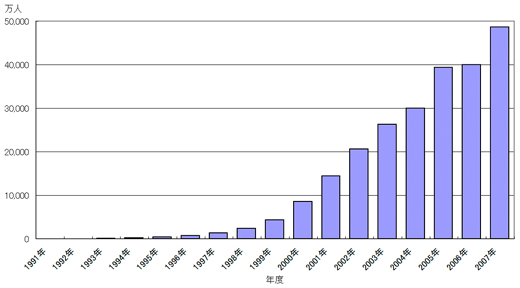

しかし、サービス開始10年後の1997年には、携帯電話の加入者数は1,000万人を越え、その4年後の2001年には1億人を突破しました。さらに、2002年11月には2億人、2004年5月には3億人、2006年2月には4億人に達しています。この驚くべき普及のスピードは、世界の通信史上でも、類をみないほどの急激なものでした。図1に携帯加入者数の推移を示します。

現在でも、平均で1.2秒ごとに1人の新規加入者が誕生しています。普及率で言うと、中国全土の平均で35.3%に達成しています。北京、上海、広州など大都市では100%に近いのですが、農村部への普及はこれからです。それでも、中国情報産業部が発表したデータによると2007年8月現在、加入者は5億1567万人おり、世界最大のネットワークとなっています。

図1 中国携帯電話加入者の推移(クリックで拡大)

中国情報産業部の発表データ[1]より作成

[1] http://www.mii.gov.cn/art/2007/09/24/art_166_33465.html

≪2≫携帯電話事業者と方式――CDMAとGSMの同時提供

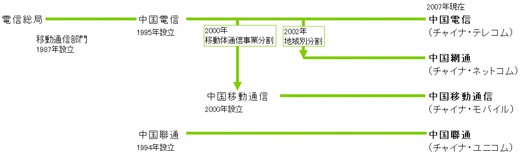

〔1〕中国通信市場の歴史

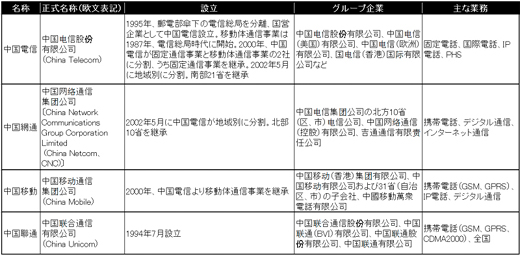

中国の携帯事情を理解するためには、中国の通信市場の歴史を知っておくことが必要となります。これを図2と表1に示します。

表1 中国4大通信事業者の系譜(その2)(クリックで拡大)

上記データは、中国電信[2]、中国網通[3]、中国移動[4]、中国聯通[5]のデータを元に作成

[2] http://www.chinatelecom.com.cn/

[3] http://www.cnc.cn/2j/about/gsjj.asp

[4] http://www.chinamobile.com/

[5] http://www.chinaunicom.com/

中国では、郵電部傘下の電信総局がすべての通信サービスを提供していました。移動通信事業は、1987年電信総局からサービスが開始され、しばらくは、中国の携帯電話市場を独占していましたが、計画経済から市場経済への流れの中で、1994年7月19日、中国聯通(チャイナ・ユニコム)が設立され、中国のモバイル市場が競争の時代に入りました。

1995年に電信総局は分離され、国営企業、中国電信(チャイナ・テレコム)が設立されました。そして、2000年には中国電信の移動通信部門が、中国移動(チャイナ・モバイル)として分割されました。こうして、中国の移動通信が大幅に発展する時期に入りました。

〔2〕固定電話のサービス企業

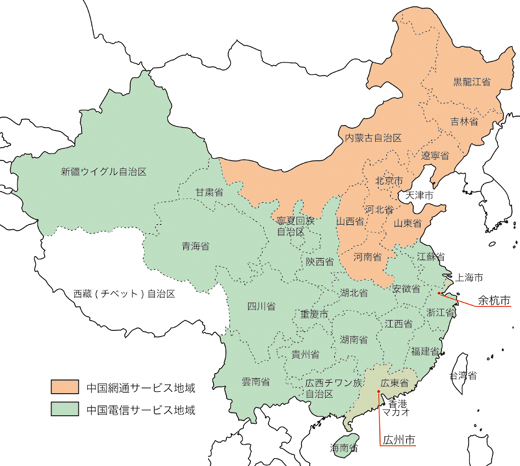

中国移動が分離した中国電信は固定部門のサービスを提供していましたが、中国がWTO加盟に加盟した翌年の2002年に、さらに地域別に分割され、南部21省市自治区を中国電信が、北部10省市自治区を新たに設立された中国網通(チャイナ・ネットコム)が担当することになりました。最近では、中国網通は事業エリアを拡大し、南部の主要都市でのブロードバンド・サービスにも進出しています。これらのサービス地域を図3に示します。

なお、中国移動や中国聯通は持ち株会社となっており、それぞれ、各省、直轄市、自治区ごとに地方子会社があります。それらは、省内の地域内通信を担当します。省内で契約した電話を他の省で利用する時には、ローミングが行われます。

図3 中国固定電話事業者のサービスエリア(クリックで拡大)

上図は、中国網通[6]と中国電信[7]を元に作成。なお、中国網通は、上海市と広東省でもサービスを展開している。

[6] http://www.china-netcom.com/english/aboutcnc/index.htm

[7] http://www.chinatelecom-h.com/eng/corpinfo/overview.htm

≪3≫競争が激化する中国の携帯電話市場

〔1〕中国移動と中国聯通の競争激化

中国移動と中国聯通の2社は、第2世代の移動通信システムとしてヨーロッパで開発されたGSM(Global System for Mobile Communications)方式を選択しました。中国聯通は、GSMに続いて2001年には米国クアルコムが開発したCDMA(Code Division Multiplex Access)方式、2003年にはCDMA 1xサービス「新時空(New Horizon)CDMA」の提供も開始しました。これにより、中国の通信業では初めて、同一運営者が異なる方式のモバイル・ネットワークを運営することになりました。

中国移動は2002年に第2.5世代のGPRS(General Packet Radio Service、GSMの高速データ通信版)を導入し、データ通信サービスを強化しました。GSMでは9.6kbpsの速度しか出なかったものが、GPRSでは下り最大114kbps、上り最大56kbpsのパケット通信が可能となりました。これに対抗し、中国聯通は、2003年にCDMA 1xの提供を開始しました。これで、下り144kbps、上り64kbpsのパケット通信サービスができるようになりました。

両社は、通信料金でも価格競争を行っており、それはARPU(Average Revenue Per User、加入者1人あたりの月間売上)に現れています。ARPUの2000年と2005年を比較してみると、中国移動は221元から90元へ、中国聯通は124元から55元へと減少しています。このように中国では、携帯電話会社の激しい競争が行われています。

〔2〕中国の第3世代携帯電話サービス

なお、第3世代の携帯電話システムについては、中国が独自に開発し、ITU-Rの国際標準インタフェースの1つとなったTD-SCDMA(Time Division Synchronous Code Division Multiplex、時分割・同期符号分割多重)方式を推進しています。これは、日米欧で使用されているW-CDMA方式やCDMA2000方式とは異なるもので、CDMA方式に時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を加え、時間ごとに上りと下りを切り替えて通信するものです。

第3世代の携帯サービスでは、これまで固定電話にサービスが規制されていた中国電信と中国網通にも免許が与えられる予定で、これらの事業者も、いくつかの都市でのTD-SCDMAのフィールド試験やネットワークの建設を行っています。本格的な導入はこれからということになります。

【コラム】

中国の行政区域

中国の行政区域には、省、直轄市、自治区、特別行政区の4種があります。省は23、自治区は5、直轄市は4つ、それから、特別行政区が2つあります。直轄市は省と同格の一級行政区画で、北京、上海、重慶、天津の4市となっています。特別行政区としてマカオと香港があります。

>>「第2回 中国の通信事業者」へつづく

プロフィール

陶一智(とう・いちち)

7年前に来日し、2006年に法政大学ビジネススクールにおいてMBA(経営学修士号)を取得。

現在、株式会社TERMONYのインターネットビジネス事業部代表として、女性のためのウィッグ販売サイトhttp://www.igennki.comのオペレーションを行っている。

バックナンバー

関連記事

中国:4億台を超え、世界No1のモバイル大国へ

2006年8月3日 0:00

上海万博でLTEの実証実験を開始するファーウェイのLTE戦略を聞く!

2010年2月12日 0:00

中国ケータイ最前線(3):中国の携帯電話のビジネス・モデル

2008年2月22日 0:00

中国の最新インターネット事情(2):中国のインターネットの歴史と現状

2008年10月8日 0:00

中国ケータイ最前線(4):SIMカードのアクティベーションとチャージ

2008年2月29日 0:00

【TELECOM 2006】中国が2008年の北京オリンピックに向けてTD-SCDMAで大攻勢!

2006年12月11日 0:00