≪3≫コグニティブ無線やワイヤレスUSBなど、注目の次世代テクノロジー

〔1〕ユビキタス社会を実現するコグニティブ無線システムの実証実験:NICT

WTP2008の主催者でもある独立行政法人情報通信研究機構(NICT)は、空間光通信やミリ波PANシステムなど、18テーマの最新の研究開発成果を紹介した。その中で、特に目を引いたのが「コグニティブ無線(※)システム」だ。

コグニティブ無線とは、Wi-Fiや携帯電話、PHSなどの複数の無線ネットワークがある環境で、最適なネットワークを、同一の端末で、選択的に利用できる無線技術のこと。SDR(ソフトウェア無線 ※)の技術を組み合わせることで実現する。NICTのブースでは、実際にコグニティブ無線端末の試作品(写真17)が展示されており、手にとって無線ネットワークを切り替えることができた(写真18)。コグニティブ端末のような機器によって、ネットワークに依存しないユビキタス環境が実現する。

※コグニティブ無線:Wi-Fiや携帯電話、PHSなどの複数の無線ネットワークがある環境で、最適なネットワークを、同一の端末で、選択的に利用できる技術のこと

※SDR:Software Defined Radio、ソフトウェア無線。携帯電話、PHS、無線LANなど、周波数や帯域幅、変調方式などが異なる無線通信を、ハードウェアを変更することなく、ソフトウェアを書き換えることで対応させる技術

〔2〕センサ・ネットワークとしての活用が期待されるZigBeeの実証実験:日本テキサス・インスツルメンツ

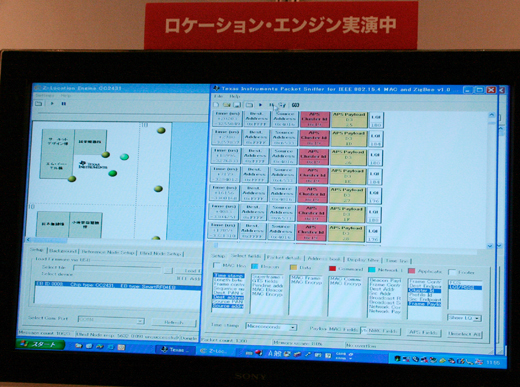

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社は、ZigBee(※)システムのデモを行った。ZigBeeとは、無線PAN(Personal Area Network)標準規格のひとつで、センサ・ネットワークとしての活用が期待されている無線通信規格である。ブース内にZigBeeモジュール「SoC CC2431」を配置し、特定ノードの位置情報を検出したり、追跡するデモを行っていた(写真19、20)。

※ZigBee:無線PAN(Personal Area Network)標準規格のひとつ。センサ・ネットワークとしての活用が期待される次世代の無線通信規格(IEEE 802.15.4)。周波数帯は2.4GHz/868MHz/915MHz帯などを利用し、通信速度は250kbps程度。通信範囲は10~100m

位置情報を検出した。左上にブースの位置情報が表示されている。黄と緑の丸印がZigBeeモジュール(クリックで拡大)

〔3〕ワイヤレスUSB開発用測定機器:ガイロジック

ガイロジック株式会社が出展した「Ellisys(エリシス:スイス)社アナライザ/ジェネレータ」(写真21)は、ワイヤレスUSB(※)向け測定機器で、ワイヤレスUSBのチップであるWiMedia PHY1.2を搭載したワイヤレスUSB(Certified Wireless USB)に対応している。

ワイヤレスUSBは、日本では一般向けの製品はまだほとんどなく、これから登場し始める段階だが、ガイロジックが販売代理店となっているエリシスの「アナライザ/ジェネレータ」は、国内でワイヤレスUSBを研究・開発しているほぼすべての会社に利用されているという。国内の普及台数としては50台弱。

ワイヤレスUSBが日本で普及する際の課題としては、日本で利用できる周波数帯域である帯域グループ6(チャネル9~11、7.656~8.712GHz)に対応したPHY(コンピュータの論理信号を電気信号に変換する物理層に位置するチップ)が出てくることだという。

※WiMediaアライアンス:PANにおけるパソコンと周辺装置などの色々な装置間の、無線マルチメディア・データの相互接続性などを促進するための非営利組織。具体的には共通UWBプラットフォーム(50~480Mbps)の各プロトコルなどを策定

※ワイヤレスUSB:USBのインタフェースを無線によって最大480Mbpsの伝送速度を実現する技術。UWBを実現する技術の一つ。ちなみに有線系USBでは、480Mbpsの伝送速度を持つUSB 2.0が普及

※UWB:Ultra Wide Band、超広帯域無線。3.1~10.6GHzの7.5GHz幅を利用する、伝送速度は最大480Mbps(半径3m)110Mbps(半径10m)の短距離通信用の高速通信規格

ワイヤレスUSB内蔵のノートPC「LaVie J」(右)とワイヤレスUSB製品(中央手前)の信号を測定し、

左のモニタに表示した(クリックで拡大)

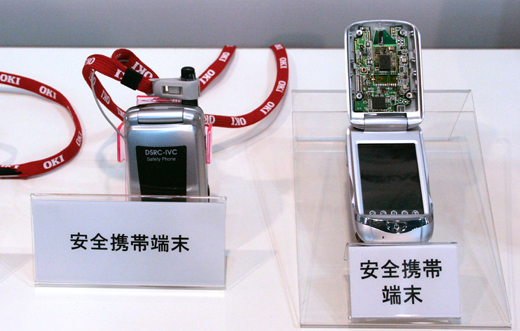

〔4〕DSRCを利用した車車間通信や路車間通信、歩行者安全携帯端末のシステム:OKI

沖電気工業株式会社は、DSRC(※)を利用した車車間通信(写真22)や路車間通信、歩行者安全携帯端末のシステム(写真23)を出展。DSRCは、ETCに使用されている無線通信技術で、大量の情報を高速で受発信することができる。OKIが展示したのは、この通信技術を使って、自動車同士や歩行者、交差点などの位置情報を交換し、安全な通行に役立てようというシステム。このうちの「DSRC車車間通信システム」は、ITS情報通信システム推進会議策定の「5.8GHzを用いた車々間通信システムの実験用ガイドライン ITS FORUM RC-005 1.0版」に準拠している。使用帯域としては、現在ETC(高速道路料金収受システム)で利用されている5.8GHz帯のほか、地上テレビ放送のデジタル化によって空き周波数となるVHF帯の90~108MHzおよび170~222MHz、ならびにUHF帯の710~770MHzの周波数のうち、高度道路交通システム(ITS)に利用される部分を利用することを想定している。すでに利用されている帯域を使うことで、早期の製品化も可能になる。

※DSRC:Dedicated Short Range Communications、狭域通信システム。ETCに使用されている大量の情報を高速で受発信することができる無線通信技術。通信距離は数m~数百m。伝送速度は4Mbps程度

〔5〕Google Android開発用の仮想プラットフォーム「Virtual Platform」:コーウェア

コーウェア株式会社は、話題のGoogle Android開発用の仮想プラットフォーム「Virtual Platform」を出展(写真24)。H.264/AVCデコーダやGoogle MAPなど実際にGoogle Android端末に組み込むためのソフトウェアを、デュアル・コアの仮想プラットフォーム「Virtual Platform」の上で高速に実行しながら開発することができる。