東大のスマートグリッドを実現するグリーン東大の実証実験を聞く!(1)

第1回:CO2を2030年までに50%削減することを目標2010年2月15日 (月曜) 0:00

米国でオバマ大統領(2009年1月就任)がグリーン・ニューディール政策を展開し、地球環境・エネルギー問題に対応するため、スマートグリッドなどの技術開発に2009年に45億ドルの予算を投じることを決定して以来、スマートグリッドは大きな注目を集めている。ここでは、オバマ政権誕生以前から、CO2を2012年までに15%、2030年までに50%削減することを目標に、実証実験を展開している「グリーン東大工学部プロジェクト」(2008年6月9日発足)すなわち『東大のスマートグリッド・プロジェクト』とも言える実証実験の内容を、同プロジェクトの代表である東京大学 大学院教授 江崎 浩(えさきひろし)氏にお聞きした。同プロジェクトはすでに大きな成果をあげているが、さらに、米国国立標準技術研究所「NIST」、米国暖房冷凍空調学会「ASHRAE」との連携や、インターネット技術標準化委員会「IETF」への標準化の提案なども積極的に展開しており、国際的にも大きな注目を集めている。今回は、「グリーン東大」は何を目指して設立されたか?何を実証実験の対象としているか、どのような成果をあげたのか、などを中心にお聞きした(文中敬称略)。

≪1≫「グリーン東大」は何を目指して設立されたか?

■ 国際的にも先進的な東大版 スマートグリッドとも言える「グリーン東大工学部プロジェクト」(以下、「グリーン東大」と呼ぶ)は、何を目指して設立されたのでしょうか。

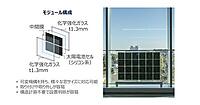

江崎 はい。後ほど詳しくご紹介しますが、2008年6月に設立されたこのグリーン東大プロジェクト(図1)がゴールとして目指すものは次のようなものです。すなわち、東京都という国際的な大都市において、東京大学は民間企業も含めてCO2の排出量が最も多い事業所なのですが、その「東京大学の本郷キャンパス」を実証実験のフィールドとして、CO2を2012年までに15%、2030年までに50%削減することを目標としています。具体的には、東京大学本郷地区の工学部2号館を使用して実証実験が展開されています。

このプロジェクトでは、これまでは各企業やキャンパスで個別に運用管理されていた、いろいろな施設の設備制御管理システムを相互接続し、消費エネルギーのトータルな利用状況を収集し、可視化しようとしています。また、ITを活用して各設備の省エネギーを行うとともに、ITシステム自身の省エネギー化を実現するという両面からの省エネギー化を実証する計画です。

≪2≫グリーン東大は、「日々のくらし系」の省エネをねらう

江崎 浩氏

(東京大学 大学院教授)

■ 先進的なグリーン東大の実証実験の対象となるシステムには、どのようなものが含まれるのでしょうか。

江崎 具体的には、東京大学本郷地区の工学部2号館をテストベッドとして、冷暖房の空調システムやビル管理システム(BMS:Building Management System)用のソフトウエア、各フロアの蛍光灯などを含む照明システム、各研究室内の使用電力、多くのコンピュータやルータなどが稼働しているサーバルームなどが実証実験の対象となります。

この実証実験をスタートとして、東大キャンパスのすべてに対して積極的にグリーン東大の成果を広めていく方針です。

■ ありがとうございました。実証実験の目的と実験の対象についてお話いただきましたが、このプロジェクトの設立の背景をもう少し詳しくお話いただけますか。

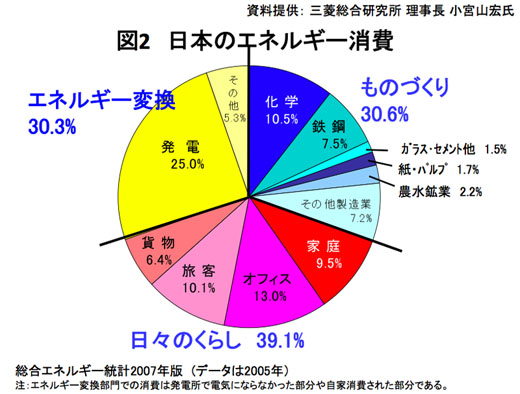

江崎 それでは図2をご覧になってください。図2は、日本における2005年の全体のエネルギー消費量ですが、これを構造化してみると、

(1)化学、鉄鋼からその他製造業までの「ものづくり系」が約30%(図2の青色系の部分)

(2)発電、その他の「エネルギー変換系」が約30%(図2の黄色系の部分)

(3)家庭からオフィス、貨物までの「日々のくらし系」が40%(図2の赤色系の部分)

となっています。

江崎 浩氏

(東京大学 大学院教授)

このうち(1)の「ものづくり系」のエネルギー消費は比較的大きいのですが、これまで企業などの努力によってかなり省エネ化が進んでいます。(2)の「エネルギー変換」系は、本当にエネルギー革命が起これば発電の25%のパイは大きく変わりますが、すぐに大幅な発電方法の転換がない限り、すぐに大幅な省エネ化は難しいところがあります。太陽光発電や風力発電など再生可能エネルギーが登場していますが、現状では、従来の発電方式に比べてその比率はかなり小さいものです。この中で、(3)「日々のくらし系」は40%も占めていますが、とくにこの部分は無駄が多いところから、コンピュータを使って省エネすれば、かなり効果が期待できるところです。

■ なるほど。このグリーン東大プロジェクトでは、「日々のくらし系」の省エネルギー化に目を付けたということですね。

江崎 そうです。グリーン東大というのは、実は、「日々のくらし系」の無駄をなくしましょうということです。ただし、グリーン東大の方針は、もともと省エネが目的ではないのです。快適で効率的な環境をつくって、結果的に省エネしていきましょうというのがねらいなのです。とくに、エネルギーの消費に関しては、効率的な環境をつくるというのがとても重要なことだと考えています。効率性を上げることによって無駄をなくしていくというようにしていきたいのです。それを通して、新しいビジネスを創り出していくということも、もう一つの大きなポイントとなっています。

≪3≫北京オリンピックで、1万8000個のライトをIPv6で制御し10%を削減

■ グリーン東大は、どのように運営されているのですか。

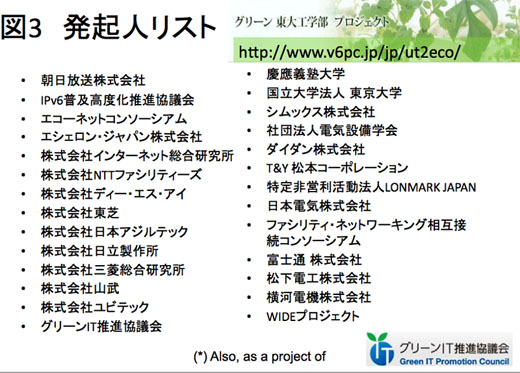

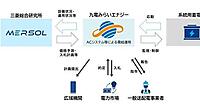

江崎 前出の図1にこのプロジェクトの概要を示しましたが、実際には、図3に示すメンバーを発起人として、図4(参加組織)に示すように、通信事業者、放送事業者、通信機器メーカーから空調機器メーカー、照明機器メーカー、制御機器メーカーに至るまで多彩なメンバーが参加していますが、完全に民の組織として運営されており、官(国)からは財政的支援はもらっていないことも大きな特徴です。

2010年1月現在、44組織(31企業、13団体)が参加しています。基本的に官(国)からの支援をいただかずにやってきて大変よかったことは、この厳しい経済状況の中で参加企業から本当に血のにじむ思いで資金を出していただいたわけです。ですから、参加されている方々が会社に対して相当強い責任感を持って真剣にやっていただいたので、大きな成果も上がっています。

■ 具体的にはどのような成果がありましたか。

江崎 過去の話ですが、例えば、1991年に完成した東京都庁の本庁舎の制御システムが古くなったために、東京都としてはこれをさらにネットワーク化して効率化を実現して、エネルギー消費量を削減していけないか、遠隔監視をすることによって固定費の削減(結果として人件費の削減)を図りたいということなどの相談を受けました。同時にオープン化に対しての支援をしてくれないかという相談もありました。国際的にも大きい東京都としては、いろいろな古いビルの制御システムのリニューアルが次々に行っていかなくてはならないので、そのリニューアルのプロセスの中に、オープン化というのが非常に重要なアジェンダとして入ってきているのです。

そこで、都庁のシステムをIP化に関する報告書を出し、それに従って調達が進み、現在では都庁のビル管理制御ネットワークのバックボーンシステムはIPv6で動いています。

それから、北京オリンピック(2008年8月8日から8月24日)ではメーンスタジアムの鳥の巣と水泳場のエリアは、実際はパナソニック電工さんが担当されましたが、これは国際的にも画期的な照明システムでした。具体的には、失敗の許されない超ミッション・クリティカルなオリンピックで、世界でも初めてIPv6インターネット技術を使って照明をコントロールしたのです。

そのオリンピックのシステムでは、340個の制御ノードを使用して、1万8000個のライトを制御し、10%のエネルギーを削減できたのです。

(つづく)

バックナンバー

<東大のスマートグリッドを実現するグリーン東大の実証実験を聞く!>

第1回:CO2を2030年までに50%削減することを目標

第2回:グリーン東大の目指すゴールとシステム構成

第3回:グリーン東大発のNISTやIETFなどへの標準活動

プロフィール

江崎浩(えさき ひろし)氏

現職:

東京大学 大学院 情報理工学系研究科 教授

【略歴】

1963年 福岡県に生まれる

1987年 九州大学 工学部電子工学科 修士課程修了

1987年 (株)東芝 入社 総合研究所にてATMネットワーク制御技術の研究に従事

1988年~1990年 米国ニュージャージ州 ベルコア社客員研究員

1989年~1994年 米国ニューヨーク市 コロンビア大学 CTR(Centre for Telecommunications Research)にて客員研究員。高速インターネット・アーキテクチャの研究に従事

1994年 ラベル・スイッチ技術のもととなるセル・スイッチ・ルータ(CSR)技術をIETFに提案(RFC 2098、RFC 2129)し、その後、セル・スイッチ・ルータの研究・開発・マーケティングに従事。 IETFのMPLS分科会、IPv6分科会において、積極的に標準化活動を展開。

1998年 東京大学 大型計算機センター助教授に就任

2001年 東京大学 情報理工学系研究科 助教授に就任

2005年 現職(東京大学 情報理工学系研究科 教授)工学博士(1998年 東京大学)

【主な活動】

WIDEプロジェクト統括執行役(COO)、IPv6普及・高度化推進協議会専務理事、JPNIC副理事長、ISOC(Internet Society)理事(Board of Trustee)

【最近の主な表彰】

2004年:情報処理学会 論文賞/総務大臣表彰(グループ受賞 グループリーダー)/IPv6 Forum Internet Pioneer Award、グリーンITアワード2009 審査員特別賞(グリーン東大工学部プロジェクト)等

【主な著書】

インターネットRFC事典(笠野英松 監修、共著、アスキー、1998年)/インターネット用語事典(江崎浩 監修、I&E研究所、2000年)/インターネット総論(小林 浩/江崎 浩 共著、共立出版、2002年)/MPLS教科書(江崎 浩 監修、IDGジャパン、2002年)/IPv6時代のインターネットプロトコル詳解(インターネットプロトコル詳解編集員会編、毎日コミュニケーションズ、2003年)/IPv6教科書(インプレスR&D、2007年)/P2P教科書(インプレスR&D、2007年)