東大のスマートグリッドを実現するグリーン東大の実証実験を聞く!(2)

第2回:グリーン東大の目指すゴールとシステム構成2010年2月22日 (月曜) 0:00

米国でオバマ大統領(2009年1月就任)がグリーン・ニューディール政策を展開し、地球環境・エネルギー問題に対応するため、スマートグリッドなどの技術開発に2009年に45億ドルの予算を投じることを決定して以来、スマートグリッドは大きな注目を集めている。ここでは、オバマ政権誕生以前から、CO2を2012年までに15%、2030年までに50%削減することを目標に、実証実験を展開している「グリーン東大工学部プロジェクト」(2008年6月9日発足)すなわち『東大のスマートグリッド・プロジェクト』とも言える実証実験の内容を、同プロジェクトの代表である東京大学 大学院教授 江崎 浩(えさきひろし)氏にお聞きした。同プロジェクトはすでに大きな成果をあげているが、さらに、米国国立標準技術研究所「NIST」、米国暖房冷凍空調学会「ASHRAE」との連携や、インターネット技術標準化委員会「IETF」への標準化の提案なども積極的に展開しており、国際的にも大きな注目を集めている。

今回(第2回)は、第1回の「CO2を2030 年までに50%削減することを目標」に続いて、グリーン東大の目指すゴールとシステム構成などを中心にお聞きした(文中敬称略)。

≪1≫まず、東大の50億円の電気代を20%削減へ

■ ところで、グリーン東大を取り組むきっかけは何だったのでしょうか。

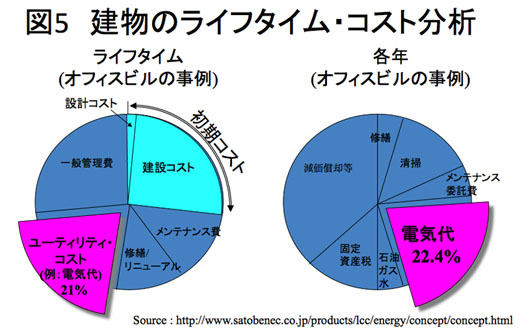

江崎 キャンパスなどの建物(ビルディング)も含めて、ビジネス・モデル的に考えると、ライフタイム・コストで換算する場合、全体を100とすると、普通のオフィス・ビルの場合には、図5左に示すように、最初の建設コストが全体の25%程度かかり、電気代は20%ぐらいかかるのです。さらに図5右に示すように、毎年で見ても22%ぐらいが電気代で消えていくのです。東大は、電気代で毎年約50億円ぐらいも払っているのですが、これは、東京都にあるすべての企業を含めて最大の電気を消費しているのです。つまり、東大は、東京都で一番CO2排出量が多い事業所なのです。ですから、東大の場合は、20%節電すると毎年約10億円が浮いてくるのです。

■ それは大きいですね。

江崎 浩氏

(東京大学 大学院教授)

江崎 このような背景もあり、前東京大学総長(第28代:2005年4月~2009年3月)の小宮山 宏氏が、まず、2008年に東大中のすべての古い蛍光灯を新しい蛍光灯に取りかえる方針を出されたのです。単に古い蛍光灯を新しいものに取り換えるだけで40%ぐらいエネルギー効率が上がるのです。

■ 蛍光灯を、現在普及しだしたLEDとすべて取り換えるというわけじゃないのですか。

江崎 LEDはまだ高価ですから、初期投資がかかるのです。

■ まだ、経済的にその時期じゃないということですね。

江崎 そうですね。経済的な理由ばかりではなく、LED化するには、LEDが直流で動作するので、電力系統まで全部変えなければならないのです。

この研究室の場合は、すでに一番新しい蛍光灯が入っていましたが、いろいろ努力した結果、20%弱の節電ができていることを確認しました。

≪2≫グリーン東大プロジェクトのめざすゴール

■ なるほど。先ほどプロジェクトが目指すゴールのお話をお聞きしましたが、もう少し詳しく説明していただけますか。

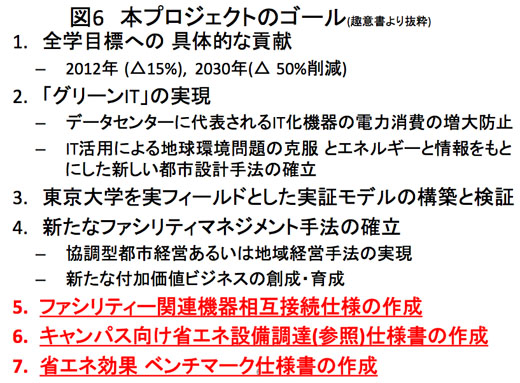

江崎 図6に「本プロジェクトのゴール」をまとめて示しますが、前述したように目標としては2012年に15%、2030年に50%というのが全学目標(2006年度比)です。また、図6に示す本プロジェクトのゴールうち、

5番目の「ファシリティー関連機器相互接続仕様の作成」

6番目の「キャンパス向け省エネ設備調達(参照)仕様書の作成」

7番目の「省エネ効果 ベンチマーク仕様書の作成」

あたりが一番大きな成果だと思っています。

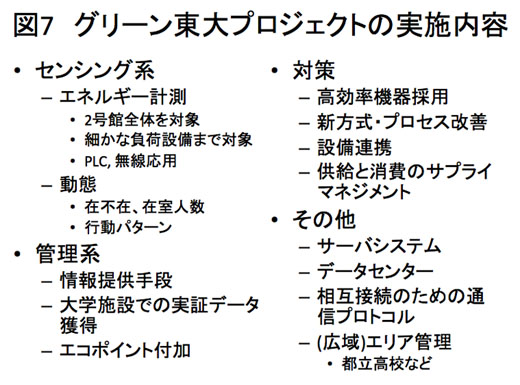

この5番目に関していうと、すでに「スマート・ビルディング・コンソーシアム」(SBC:Smart Building Consortium、詳しくは後述)という国際的な連携を重視した協議会をつくっています。なお、グリーン東大プロジェクトの具体的な実施内容は、図7に示す通りで、「センシング系」と「管理系」と「対策」を重視しています。

≪3≫グリーン東大工学部2号館のシステム構成図

■ かなり広範囲な総合的な取り組みですね。

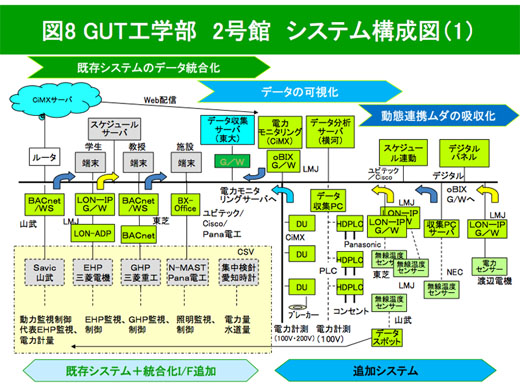

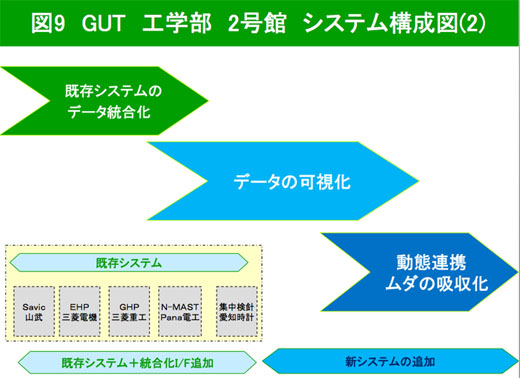

江崎 これはすごい取り組み内容ですよ。このプロジェクトは、大手のゼネコンがやるようなことをいろいろなベンダーの知恵を結集して矛盾なく動くように全体設計をしているのです。少し複雑になりますが、図8と図9がグリーン東大工学部2号館のシステム構成図(GUT 工学部2号館システム構成図)です。GUTというのは、Green University of Tokyoの略です。

図8の左側が既存システムです。具体的には図8のように、山武のSavic(電力監視システム)と三菱電機のEHP(Electric Heat Pump、電気式エアコン)、三菱重工のGHP(Gas Heat Pump、ガス式エアコン)、パナソニック電工のN-MAST(照明システム)、愛知計測の集中検針メーターなどで構成されています。

図8の右側が追加システムで、照明等を制御するHD-PLC(パナソニックが提唱する高速電力線通信方式)や室温などを収集するための無線温度センサーなどを多数使用しています。

基本的には図9に示すように、このシステムにサブシステム間のデータ統合をして、可視化(パソコンの画面やメーターの液晶パネルに表示して見えるようにすること)をして、動態連携にさせて無駄をなくすというシステムをつくっていくという感じです。

≪4≫まさにスマートグリッド:330カ所から、1,600のデータを収集し制御

■ 何種類くらいのデータを何カ所くらいから収集しているのですか。

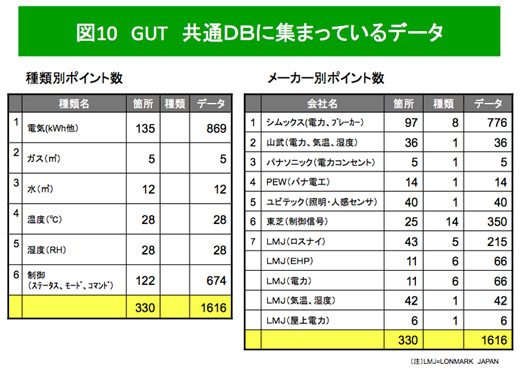

江崎 前出の図8に示した東大内に設置されたデータ収集サーバ(データベース)には、図10に示すように、電気・ガス・水道や温度・湿度、いろいろな制御ステータスなどを含めて、330カ所から、1,600程度のデータ・ファイルが集まってきています。実際にはもっと多くなっています。これだけの種類とデータがマルチベンダー環境で、きちんと共通のデータベースに突っ込めているのは。珍しいことだと思います。

■ しかも、電気、ガス、水道まで入っていますね。

江崎 まさに、スマートグリッドそのものです。

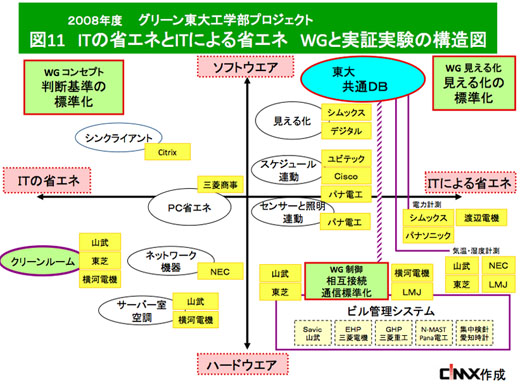

江崎 図11が、2008年度 グリーン東大工学部プロジェクトにおける「ITの省エネとITによる省エネ WGと実証実験の構造図」です。

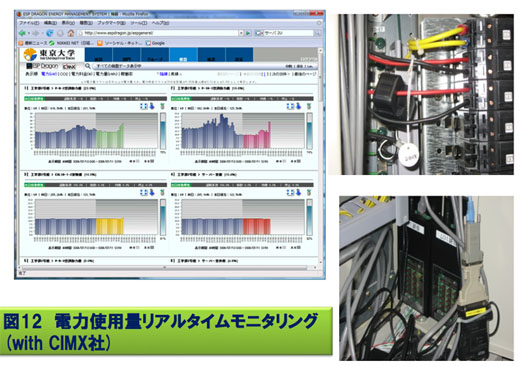

図12は、同じく2008年度の報告資料ですが、学内の各部屋の電力(kW)、CO2、電力料金(円)、電力量(kWh)、稼働率などのデータを収集することが中心でした。2009年度(2010年3月まで)には、「○○の研究室は電力を使いすぎですよ」と警告したり、制御するようなことも可能となってきました。

≪5≫「君たちの研究室は、電気を使い過ぎだぞ!」

■ つまり、空調の温度を下げたり、照明の調節をしたりするということですね。「君たちの研究室は、電気を使い過ぎだぞ」と。

江崎 浩氏

(東京大学 大学院教授)

江崎 そうです。写真1に示すように、例えば、各部署の電力消費量は可視化され、リアルタイムのモニターできるようにもなっているのです。これは、例えば、図12の右側上に示す黒い写真の部分が電力量を検出するためのハードウェア(電磁コイルで電力を検出する機器)がありますが、これは、ブレーカーなどが設置されているEPS(Electric Power System、電力盤)の中にあり、ここから共通のデータベースにインターネット経由で電力関係のデータをレポーティングしているのです。インターネット経由ですから、これらのデータは世界中のどこにいても見ることができるのです。

図12に示すグラフは、この建物の毎日の電力消費量を示しています。右側が時間で、縦が電力消費量ですが、このグラフから、土曜も日曜も休まなく仕事をしていることがわかります。

■ 1年中休みなしですね。

江崎 ほとんど電力量が下がっていませんね。だからと言って、学生が登校して仕事しているわけではないですよ。仕事しているのはコンピュータです。

■ そういうことですか。(笑)

江崎 そうするとやっぱり個別に見たくなりますね。EPS盤板に電力の検出器つけているので、電力系統の消費電力がすべてわかるわけですよ。例えば空調動力盤を見ると、これ330点(ポイント)ぐらいからデータを取っています。

■ それを解析するのですね。

江崎 そうです。図12の各グラフはそれぞれ2日分のグラフです。いずれも電力量は夜中でも下がっていません。しかし24時間体制で学生が仕事をしているかというと、必ずしも仕事しているわけではないのです。これは多分サーバルームの電力量のデータですね。

■ たしかに、サーバと書いてありますね。

江崎 図12の右下に示すサーバルームの電力量は、フラットですね。図12の左上に示す実験室(研究室)を見ると、これはちょっとまともな研究室だということがわかります。ちょうど学生が10時ごろにやってきたので、共用の電灯がつけられたため電力量が上がっています。休みの日は非常灯だけですから電力量は下がりますね。また、この辺はお掃除の時間で電気をつけていることなどもわかります。このように、先ほど写真1に示したように、電力の利用動向が遠隔からパソコン画面で全部がわかるようになっています。

≪6≫蛍光灯にはすべてIPv6アドレスを割り当て、1本1本を制御!

■ 照明のコントロールはどのような仕組みなのでしょうか。

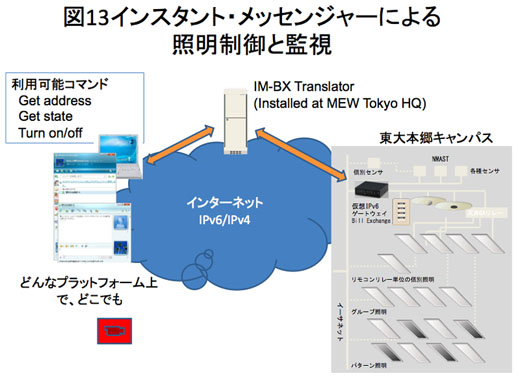

江崎 図13を見てください。図13は、マイクロソフトのIM(インスタント・メッセンジャー)を使用した照明制御と監視システムです。このシステムはIPv6のアドレスを使用して動いています。蛍光灯にはすべてIPv6アドレスが割り当てられていて、蛍光灯を1本1本制御できるようになっています。

今「Turn On」と入れると、IPv6アドレスAの蛍光灯がつき、今度は「Turn Off」と入れると消えるわけです。何でもないことなのですが、これで、プロプライアティ(独自製品)だったパナソニック電工の照明システムが、オープン化の道を歩むということになるわけです。

また、各部屋には人感センサーを設置してあり、従来は人の動きを感じて、個別に電気をつけたり消したりしていたわけですね。その情報を有効に活用しようというわけで、オンラインに上げて、この部屋のライティング・システムと連携させるようになっています。ですから、ほとんどインターネット経由で個別に、内部のコントロールができるようになっています。

■ そのほかには何かありますか。

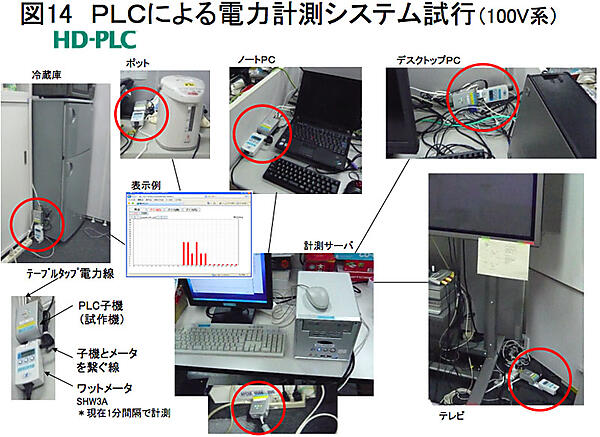

江崎 その他には、図14に示すHD-PLC(高速電力線通信。注1)が電力計測システムで活躍しています。図14に示すように、例えば、HD-PLCによって、100ボルト系の電気冷蔵庫や電気ポット、さらにデスクトップ・パソコンやテレビなども制御できるようにしています。

(注1) HD-PLC:High Definition Power Line Communication、高速電力線通信。家庭内にすでに配線されている電線とコンセントを、LAN配線の代わりに使用する通信方式で、2004年にパナソニックが提唱した、高速なPLC(電力線通信)方式の名称。

(つづく)

バックナンバー

<東大のスマートグリッドを実現するグリーン東大の実証実験を聞く!>

第1回:CO2を2030年までに50%削減することを目標

第2回:グリーン東大の目指すゴールとシステム構成

第3回:グリーン東大発のNISTやIETFなどへの標準活動

プロフィール

江崎浩(えさき ひろし)氏

現職:

東京大学 大学院 情報理工学系研究科 教授

【略歴】

1963年 福岡県に生まれる

1987年 九州大学 工学部電子工学科 修士課程修了

1987年 (株)東芝 入社 総合研究所にてATMネットワーク制御技術の研究に従事

1988年~1990年 米国ニュージャージ州 ベルコア社客員研究員

1989年~1994年 米国ニューヨーク市 コロンビア大学 CTR(Centre for Telecommunications Research)にて客員研究員。高速インターネット・アーキテクチャの研究に従事

1994年 ラベル・スイッチ技術のもととなるセル・スイッチ・ルータ(CSR)技術をIETFに提案(RFC 2098、RFC 2129)し、その後、セル・スイッチ・ルータの研究・開発・マーケティングに従事。 IETFのMPLS分科会、IPv6分科会において、積極的に標準化活動を展開。

1998年 東京大学 大型計算機センター助教授に就任

2001年 東京大学 情報理工学系研究科 助教授に就任

2005年 現職(東京大学 情報理工学系研究科 教授)工学博士(1998年 東京大学)

【主な活動】

WIDEプロジェクト統括執行役(COO)。IPv6普及・高度化推進協議会専務理事、JPNIC副理事長、ISOC(Internet Society)理事(Board of Trustee)

【最近の主な表彰】

2004年:情報処理学会 論文賞/総務大臣表彰(グループ受賞 グループリーダー)/IPv6 Forum Internet Pioneer Award、グリーンITアワード2009 審査員特別賞(グリーン東大工学部プロジェクト)等

【主な著書】

インターネットRFC事典(笠野英松 監修、共著、アスキー、1998年)/インターネット用語事典(江崎浩 監修、I&E研究所、2000年)/インターネット総論(小林 浩/江崎 浩 共著、共立出版、2002年)/MPLS教科書(江崎 浩 監修、IDGジャパン、2002年)/IPv6時代のインターネットプロトコル詳解(インターネットプロトコル詳解編集員会編、毎日コミュニケーションズ、2003年)/IPv6教科書(インプレスR&D、2007年)/P2P教科書(インプレスR&D、2007年)