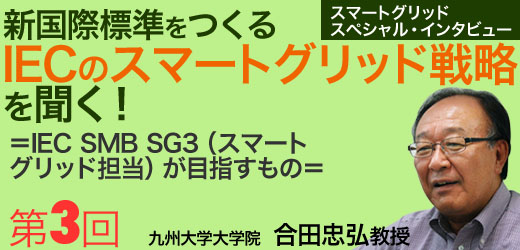

新国際標準をつくるIECのスマートグリッド戦略を聞く!<第3回>=SMB SG3(スマートグリッド担当)が目指すもの=

第3回:スマートグリッドの標準化に向けた各国の動き2011年10月24日 (月曜) 0:00

スマートハウスからスマートコミュニティへと進展をみせるスマートグリッドの世界は、電力・エネルギー危機を背景に、新しいビジネスを求めて、日本を含むアジアや、米国、欧州においても、活発な展開を見せている。ここでは、スマートグリッドの国際標準化を推進しているIEC(国際電気標準会議)/SMB(標準管理評議会)のSG3(スマートグリッド担当)の日本代表である、九州大学大学院 電気システム工学部門の合田忠弘(ごうだただひろ)教授に、スマートグリッドについて国際標準化の動向や、世界各国の取り組みをお聞きした。また、合田教授がマイクログリッドやスマートグリッドに取り組んだ動機をはじめ、IECとNISTやIEEEなど他の標準化団体との連携や、スマートグリッドが拓く新しいビジネスモデル等もお聞きした。

≪1≫IECはすでに「スマートグリッド標準化ロードマップ1.0」を発表

■ 前回(第2回)はIEC SMB SG3(スマートグッド担当)の活躍についてお聞きしましが、具体的な成果としては、どのようなものがありますか。

合田 忠弘教授

(九州大学大学院、

IEC SMB SG3日本代表)

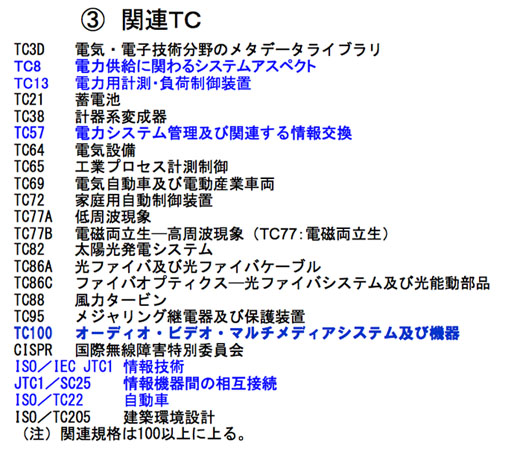

合田 そうですね。現在、スマートグリッドに関係する標準は、たくさんがありますのでIEC/SG3では、2010年6月に「IEC Smart Grid Standardization Roadmap(IECスマートグリッド標準化ロードマップ)1.0」(http://www.iec.ch/smartgrid/roadmap/)を公表し、スマートグリッドに関連した規格や、それらの規格を策定しているTC(Technical Committee、専門委員会)やSC(Subcommittee、分科委員会)を整理しました(図1)。

ご存じのように、すでにNISTは、2010年1月に「NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release 1.0(スマートグリッドの相互接続性のためのフレームワークとロードマップ)」を発表しています。NISTのリリース2は2011年末に予定されているとのことですが、現在、IEC版のロードマップのバージョンアップも策定中で、来年(2012年)には、発表できると思います。

≪2≫IECとNISTはどのような関係にあるか?

■ そこでちょっと聞きしたいのですが、IECとNISTの関係はどのようになっているのでしょうか。

合田 はい。IECとNISTの間では、基本的にはリエゾン(連携)関係はありますので時々情報交換などが行われています。例えば、2009年11月に米国のデンバーで、SGIPの会議が行われたときに、丁度そこで第2回IEC/SG3の会合も開催されました。

■ SGIPとはどのような組織ですか。

合田 SGIP(Smart Grid Interoperability Panel)というのは、NISTが2009年11月に立ち上げた「スマートグリッド相互接続性パネル(委員会)」で、この組織は、スマートグリッドのセキュリティや相互接続性標準の開発などを目指しています。また、スマートグリッド関連の標準を開発するために、その優先順位を決める行動計画(PAP:Priority Action Plans)の策定なども担当しています。

■ なるほど。

合田 デンバーでのIEC/SG3の会合の前、IECとSGIPやNISTのトップとの会合を開催して、これからお互いに協力関係をもって連携(リエゾン)していきましょうということになりました。このように、基本的にはリエゾン関係にあるのですが、お互い独立した組織ですからそこは配慮しながらの連携となります。

■ しかし、NISTがロードマップを出すと、マスコミは賑やかに扱いますが、IECがロードマップを出してもあまり大きな話題にならないような印象を受けますが、この辺はいかがでしょうか。

合田 忠弘教授

(九州大学大学院、

IEC SMB SG3日本代表)

合田 IECとNISTは、基本的に組織構成や目的が異なっていますし、活動スタイルも異なります。NISTの場合は、組織の参加メンバーは、世界中から何百人も参加しています。ところが、IECの場合は、第2回でもお話ししたように、個人や企業単位ではなく、国単位でメンバーを決めて標準化を行う組織となっています。おっしゃるように、確かに広く知られていないところもありますが、しかし、規格という面でからみますと、NISTが主導する規格というのはあくまでも米国の規格なのです。それに対し、IECの規格は国際標準規格(世界規格)となりますので、両者の違いははっきりしています。

■ なるほど。

合田 また、極端な言い方をしますと、IEC側からみると、NISTという組織は規格をつくるところではなく、米国の調達仕様を策定しているという方が正しいと思います。米国では、IETF(インターネット技術標準化委員会)やIEEE(米国電気電子学会)が実際の規格を策定しているのです。

≪3≫IECは標準規格の策定の組織、NISTは調達仕標策定の組織

■ NISTは、そのようないろいろな標準を束ねて、米国の調達仕様をつくる組織なのですね。

合田 ええ。ですからIECはNISTとリエゾン関係をとって活動をしてはいますが、粛々と国際標準の作成活動を展開しています。

■ 当編集部は、どちらかというとスマートグリッドをIT関係の視点から見ています。IECは、電力関係から見ていますね。米国の場合はITのベンダー側の企業が大変熱心ですね。しかし、実際のスマートグリッドの規格になってくると、NISTのロードマップでは、多くのIECの規格が参照されています。この辺の微妙なニュアンスが、伝わりにくいような気がするのですが。

合田 その辺は、米国の場合、多分電力関係の規格をつくらないことを基本にして、そのときどきで、一番いい規格(IEC規格がよければIEC規格)を適用して、使っていく(準拠する)という格好になると思うのです。準拠すべきものがない場合は、規格をつくるということになるのです。例えば、IECで通信関係の標準化は、前述した図1に示すように、TC57(電力システム管理及び関連する情報交換)という技術委員会が担当していますが、ここで作成した規格を、NISTも使用するというようになっています。

≪4≫各国のスマートグリッドの国際標準化への取り組み

合田 忠弘教授

(九州大学大学院、

IEC SMB SG3日本代表)

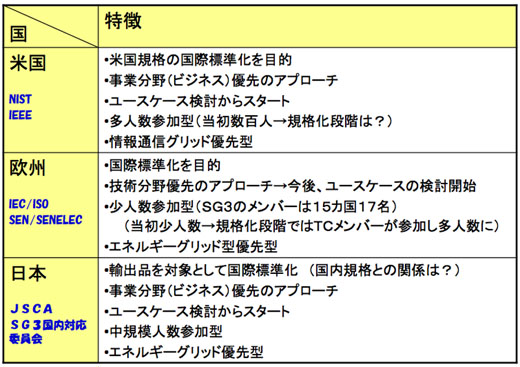

■ ありがとうございました。今のお話と関連して世界各国のスマートグリッドの標準化への特徴や取り組みはいかかでしょうか。

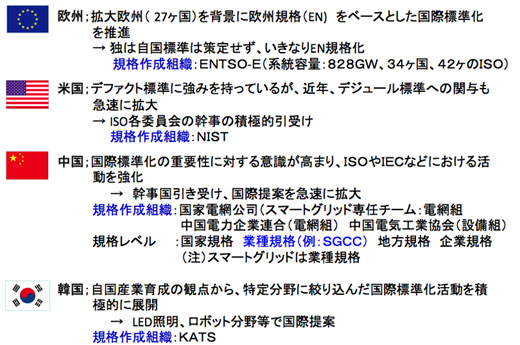

合田 はい。図2、図3をご覧になってください。欧州には、IEC/ISOの他に、CEN(欧州標準化委員会、注1)、CENELEC(欧州電気標準化委員会)という規格団体があって、CENはISOに対応し、CENELECはIECに対応していますが、これは欧州の規格を策定する組織なのです。その上に、国際規格を検討するIEC/ISOがあるのです。ですから、CEN/CENELECで検討し策定された規格は、IEC/ISOにも挙げられてくる可能性が強いのです。

■ 図3の中の欧州のところに、ENTSO-Eと言う聞きなれない組織がありますね。

合田 はい、ENTSO-Eは「エンソ・イー」と読むのです。European Network of Transmission System Operators for Electricityの略で、欧州電力系統運用者ネットワークのことです。

ENTSO-Eはベルギーに本部があって、ここでいろいろな電気関連の規格を精力的につくっています。また図3に、(系統容量828GW、34ヵ国、42個のISO)と書かれていますが、これは、ENTSO-E傘下には、欧州34ヵ国、42の系統運用事業者(ISO:Independent System Operator)があり、系統容量で言うと828GW(日本の4倍強)を管理下においていると言う意味です。IECは、こういう組織とも関連をもちながら活動しています。

そういう面から見ると、日本の規格をつくる体制は欧州に比べて若干弱いように感じます。

■ そうなのですか。日本は結構リードしているという感じがしていましたが。

合田 いや、製品の面ではリードしている部分があるかもしれませんが、規格という面ではやっぱり弱いのではないかなと思いますね。

日本の役所にも規格を対応するところがありますが、人数がまったく少ない状況です。例えば、韓国の韓国技術標準院(KATS:カッツ。Korean Agency for Technology and Standards)は、韓国政府の中の規格担当部門ですが、職員は数百人で、国を挙げて標準化活動をしています。

これに対して、日本では、経済産業省の基準認証政策課の中の1つのグループが規格を担当しているということですから、全然人数が違います。NISTも、組織全体(2011年10月現在の職員数は2,900名)が規格に関係しているわけではありませんが、そのうち中の何割かの人数が規格を担当しています。中国も、スマートグリッド対応だけでも、国家電網公司内の数十人のグループが担当しています。各国とも標準規格というものに相当力を入れているというのが現在の状況です。

(第4回に続く)

バックナンバー

<新国際標準をつくるIECのスマートグリッド戦略を聞く!>

第1回:日本におけるスマートグリッド/マイクログリッドの始まり

第2回:IEC SMBに、スマートグリッド戦略グループ(SG3)を設立

第3回:スマートグリッドの標準化に向けた各国の動き

第4回:20XX年に向けた「新しい電力システムの提案」とその構築

第5回(最終回):日本が目指すべきスマートグリッドの方向性

プロフィール

合田忠弘(ごうだ ただひろ)氏

現職:

九州大学大学院 システム情報科学研究院 電気システム工学部門(電気エネルギー・環境工学講座担当)教授 工学博士

【略歴】

1973年3月 大阪大学大学院工学研究科修士課程修了。

1973年4月 三菱電機(株)入社。電子計算機やマイクロプロセッサを使用した電力系統の保護制御システム(系統安定化・事故波及防止システムや電圧無効電力制御システムなど)の開発・製造、パワーエレクトロニクスや電力自由化・規制緩和関連システム(電力取引関連システムやPPS 向け需給制御ステムなど)の開発・製造、系統解析シミュレータやマイクログリッドの開発に従事。同社の電力系統技術部長、電力流通システムプロジェクトグループ長を歴任。

2006年3月 三菱電機(株)を退社。

2006年4月より、現職。電力系統の安定度解析やマイクログリッドおよびスマートグリッドの運用制御方式の研究を実施。

<受賞・学会活動他>

1980年 日本電機工業会進歩賞、1991年 電気学会論文賞を受賞。工学博士。

2006年 電機工業会功労賞受賞

<主な著書>(いずれも共著)

「ITが拓く電力ビジネス革命」:オーム社(2002年)。「マイクログリッド」:(社)日本電気協会新聞部(2004年)。「エネルギーの貯蔵・輸送」:NTS社(2008年)。「スマートグリッドの構成技術と標準化」:日本電気協会(2010年)。「スマートグリッド教科書」:インプレスジャパン(2011年)。