重要なのは電力需要のピークを解消し平準化すること

─第3回 なぜ、電力の安定供給に周波数と電圧が重要なのか─重要なのは電力需要のピークを解消し平準化すること

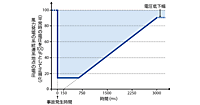

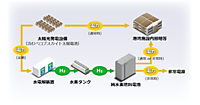

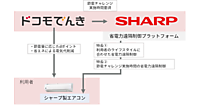

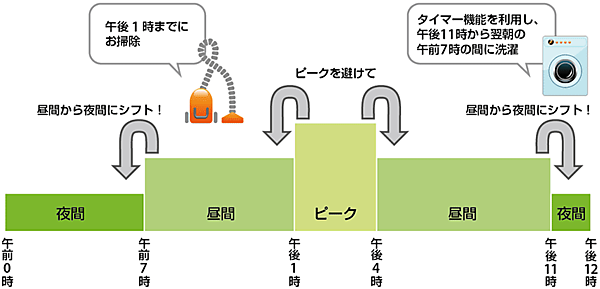

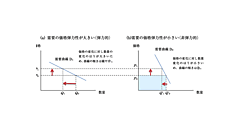

一方、第2回(2013年3月号)で登場した地産地消と関連して、太陽光発電や風力発電などの電力が家庭やオフィスビルで発電されるようになっても、電力会社が電力を安定的に供給できるようにするために、基本的には家庭や工場、オフィスで使う電力の需要(負荷)に関して、できるだけ大きなピーク電力が発生しないように平準化(負荷平準化)することが、今後も重要なテーマとなっている。これを解決するため、電力会社から工場を含めた利用者の電力消費について、使用電力機器を抑制(のお願いを)したりする「デマンドレスポンス」(電力の需給制御)などの技術が登場し、現在、各所でトライアルが活発に行われている(図3)。

図3 負荷平準化のイメージ例(ピークシフトによる需給制御の例)

〔出所 http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/menu/home/home06-j.htmlをもとに作成〕

すなわち消費電力について、通常、「昼は多く、夜は少ない」という大きな変動があるが、変動部分をできるだけ小さくして平準化する努力をする必要がある。再生可能エネルギーを利用する場合、電力が必要なときに太陽が照るわけではなく、また風が吹いているわけではない(蓄電池の設置で対策可能ではあるが、まだコストがかかる)。また、電力使用のピーク時に太陽が照るわけでもないので、電力を安定的に供給できるようにするには、これまで以上に電力会社の電力システムと太陽光発電システムの連携などの複雑な環境に対応できるよう、電力供給システム(スマートグリッド)としての完成度を上げていくことが重要になってくるのである。

(第4回へつづく)

◎Profile

勝又 淳旺(かつまた あつおう)

東光電気株式会社 顧問

1972年4月 東京電力入社

1977年4月 本店技術部〔基幹系統計画・UHV(1000kV)送電技術開発〕

1981年7月 本店工務部(275kV500kV・XLPEケーブル開発)

1983年9月 ドイツ電気事業連合会派遣

1991年7月 本店工務部 施設業務課長(地方系統計画・流通設備管理総括)

1993年7月 本店工務部 副部長 兼 本店首都圏部

1998年7月 本店工務部 部長代理

1999年6月 東京東支店 上野支社長

2001年9月 パワードコム出向

2003年6月 執行役員 本店光ネットワーク・カンパニー・プレジデント(東京電力の通信事業会社)

2006年6月 東光電気 常務取締役

2007年6月 同社 代表取締役 専務取締役

2012年6月 同社 顧問、現在に至る

バックナンバー

筆者の人気記事

デマンドレスポンスにおける「価格弾力性」

2013年6月1日 0:00

3.11震災時にも発電し続けた「仙台マイクログリッド」

2014年6月1日 0:00

東京電力のスマートメーター「入札延期」の真相とオープン化・国際標準化への新戦略 ─前編─

2012年11月1日 0:00

急浮上する高速/低速PLC標準規格の 最新動向 ─後編─

2013年5月1日 0:00

東京電力パワーグリッドとNExT-e Solutions 協業に合意、蓄電池再利用プラットフォームの構築を目指す

2019年7月18日 0:00

ソフトバンク、Aeris社とIoTやテレマティクスのサービス構築を支援する合弁会社を設立

2016年7月14日 0:00