NECの大規模プラント故障予兆監視システム

次に、最近のビッグデータとセンサーネットワーク(M2M)の最新システムの例を見てみる。

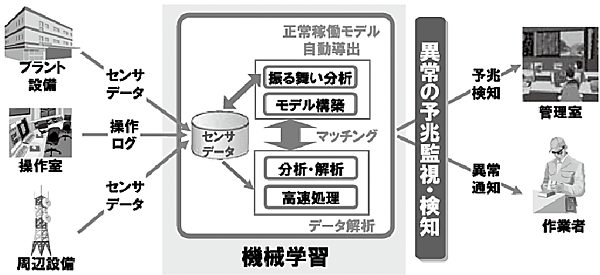

NECは、多くのセンサー類を配置した工場や発電所などの大規模施設(プラント)における故障の予兆を分析し、故障に至る前に設備の不健全な状況が把握できる「大規模プラント故障予兆監視システム」を開発し、2013年4月に発表した(図2)。

図2 大規模プラント故障予兆監視システム構成のイメージ図

〔出所 http://jpn.nec.com/techrep/journal/g12/n02/pdf/120202.pdf (参考サイトは http://jpn.nec.com/press/201304/20130408_01.html )〕

NECは、これまで、センサー情報などからのビッグデータの分析を行う独自技術として、専門知識や複雑な設定をしなくても「いつもと違う」挙動を自動発見できる、「インバリアント分析技術」注7を開発し、システムへの適用を進めてきた。

この新システムは、プラントの設備に設置されている各種センサーの情報を収集し、インバリアント分析技術を用いて解析を行う。この技術によって、膨大なセンサー情報から設備の健全な運用状態を自動的に定義し、常時収集するセンサーデータと比較・分析を行うことによって、故障が発生する前の不健全な状態を、通常と異なる「故障の予兆」として、いち早く検出し把握可能となる。これによって、工場や発電所のプラントの予防保全が可能となり、安全性の向上や効果的な運用につながることになる。

NECは、この「大規模プラント故障予兆監視システム」の開発にあたり、このシステムの有効性を確認するため、中国電力の協力のもとに、同社の島根原子力発電所において実証実験を行ってきた。

具体的には、最初に、2011年8月から2012年11月まで設備状態監視用センサー情報の解析が行われ、過去の不具合の事例などについて予兆を検出することに成功。さらに、2012年10月からは、島根原子力発電所の技術訓練用施設にこのシステムを試験的に導入し、疑似的にさまざまな設備故障を発生させ、故障予兆検出の実証試験が行われた。その結果、予兆の検出が可能となることが実証された。この「大規模プラント故障予兆監視システム」開発は、NECの、社会インフラ分野におけるビッグデータ関連のソリューション提供の一環であり、今後さらに多くのシステムに適用されていくことが期待されている。

M2Mのアーキテクチャ:垂直統合型と水平統合型

〔1〕現在は垂直統合型が主流

ところで、M2Mはどのようなアーキテクチャ(構成)で動作しているのだろうか?

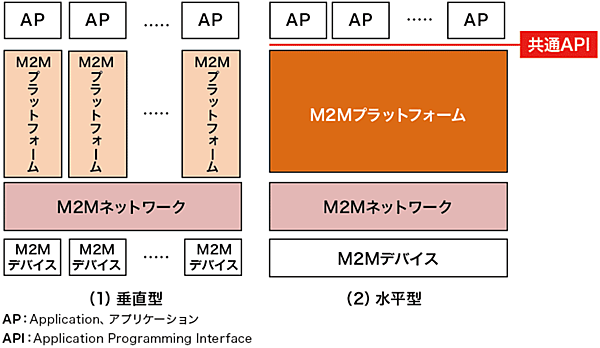

図3は、M2Mのアーキテクチャについて、

- 垂直統合型アーキテクチャ:各社独自のシステム構成

- 水平統合型アーキテクチャ:共通化されたシステム構成

を示したものである。

図3 M2Mのアーキテクチャ:垂直型から水平型へ

現在のM2Mは、すべて垂直統合型アーキテクチャ、つまり各社独自のシステム構成でつくられている。具体的には、図3の(1)垂直型の場合は、M2Mネットワーク上に、例えば、

① A社の自動販売機の遠隔監視

② B社の重機の遠隔監視

③ C社のエレベータの遠隔監視

などのように、従来のM2Mアプリケーションは、各社独自のM2Mプラットフォーム(M2M基盤)上に垂直型(個別)のアプリケーションを開発することによって、新たなM2Mサービスを創出している。

例えば、コマツの場合、KOMTRAXシステム(図1参照)の機械からGSMなどの携帯電話網経由で情報を集めてKOMTRAXサーバに入れ、KOMTRAXサーバですべてを処理する。このとき、例えば機械の消耗品の交換のタイミングなどをコマツの販売代理店などに教えるというサービスも行われている。

また、例えばエレベータ事業者の場合は、エレベータに各種センサーが設置されており、M2Mによってエレベータの稼働状況をすべて把握している。具体的にはエレベータに取り付けられたセンサーから収集したデータが、エレベータ専用のサーバに収集されて処理され、そこで監視されているというしくみである。すなわち、図3に示したように、現在は、次のようにすべて垂直型のアーキテクチャで設計されている。

- センサーデバイス(個別)

- M2Mネットワーク(共通)

- M2Mプラットフォーム(個別)

- アプリケーション(個別)

このように、垂直型のアーキテクチャの場合、例えば医療アプリケーションあるいは農業アプリケーションなどの新しいアプリケーションを開発するたびに、個別の垂直型アーキテクチャでつくり続けなくてはならない。

〔2〕垂直型アーキテクチャの限界と国際標準組織「oneM2M」の設立

今後のM2M市場の発展を見据えると、開発コストの増大などの観点から垂直型アーキテクチャに限界がくることになろう。そこで、どこかのタイミングで、図2の(2)に示すようなM2Mの共通プラットフォームによる水平型アーキテクチャへの移行がなされることになる。垂直型から水平型への移行は、歴史が示唆するところでもある。

すなわちM2Mにおいては、「プラットフォームビジネス」を将来どのベンダが提供するかが競争要因になっている。当面は垂直型アーキテクチャのビジネスを展開していきながらも、水平型への移行を視野に入れておく必要がある。

このような流れのなかで、現在、世界のSDO注8が結集して、「oneM2M」(2012年7月設立)という国際的な標準化組織が結成され、標準化が開始されている。

〔3〕垂直型から水平型アーキテクチャへの移行の重要性

水平型アーキテクチャについては、現在、oneM2Mなどでの議論も経ながら、M2Mプラットフォームのあり方の検討が進められている最中である。したがって当面は、各ベンダ個別の垂直型のM2Mプラットフォームによって、ビジネスが展開されていくことになる。

これに対して、「oneM2M」の標準化が完了するとともに、多様なM2Mアプリケーションが実現されると、水平型によるビジネス展開がなされることになる。この時期的な目安のひとつとして、例えばコンピュータが垂直統合型から水平統合型に移行した時間軸が参考になろう。

具体的には、1970年代までの大型コンピュータ時代には、クローズドなIBMおよびIBM互換機の垂直型のコンピュータ時代があった。しかし、その後、IBM PCが登場(1981年8月12日発表)してパソコン時代を迎え、さらに1984年にオープン・アーキテクチャの「PC/AT」が発表されて以降、PC/AT互換機が事実上の標準(デファクト標準)として普及し、水平型アーキテクチャに移行した。このような時間軸を参考にして、水平型アーキテクチャへの移行を視野に入れながら、ビジネスを展開していくことが重要となる。

なお、水平型アーキテクチャに移行するには、多くの垂直型アーキテクチャの経験を積むことが重要である。

〔4〕あと5年程度で垂直型から水平型へ移行か

以上の観点から、当面は垂直型アーキテクチャで多種多様なM2Mのアプリケーションをつくり込んでいき、その展開の中で水平型アーキテクチャがじわじわと構築されていく形になろう。この際には、現在、すでにM2Mサービスを垂直型で構築している事業者に対しても、水平型の利点を訴求できないといけない。セキュリティ(安全性)の頑強性やシステム構築コストの低廉化などの利点を明らかにし、水平型のM2Mシステムを提供していくことが必要である。

もちろんM2M全体の市場規模が大きくならないと、現在の垂直型のままで進んでしまう可能性がある。水平型に移行するためには、それなりの市場規模が必要であり、これが実現されることによって、水平型の利点を訴求することが可能となる。M2Mの市場が拡大し垂直型から水平型へ移行するには、少なくともあと5年程度の年月がかかると見られている。

▼ 注7

インバリアント(Invariant)分析技術:大量に収集したセンサーデータの中に埋もれている、システムの特徴を表す普遍的な関係性(インバリアント)を、対象プラントシステムから自動的かつ網羅的に抽出して、モデル化する。このモデルと一致しない「いつもと違う」挙動を「サイレント障害」(Silent Failures、コンピュータシステム上に前もって用意してある診断機能では検知できない障害のこと)として検知する技術。

▼ 注8

SDO:Standards Develop-ment Organization、標準化機関。具体的にはARIB(日本)、ATIS(米国)、CCSA(中国)、ETSI(欧州)、TIA(米国)、TTA(韓国)、TTC(日本)という7つの標準化機関。