M2Mを構成するセンサーデバイスとセンサーネットワーク

次に、M2Mを構成するセンサーデバイスに関する最新動向を見ていく。

M2Mのセンサーデバイスに関しては、垂直型から水平型アーキテクチャへ移行しても、現在、市場に提供されているもので問題なく使用可能である。一般にセンサーデバイスは、CPUの能力が小さく、メモリ容量も少ないなど非力であるが、非常に多くの種類のセンサーがあるのが特徴である注9。

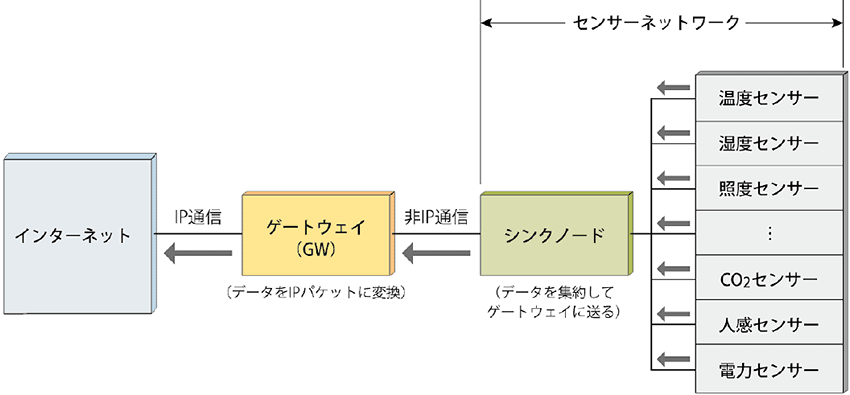

図4に、いろいろなセンサーデバイスによって構成されるセンサーネットワークのイメージを示す。また、センサーネットワークにおけるM2M通信の場合、「IP対応のセンサー」や「IP非対応のセンサー」などが混在しており、必ずしもすべてがIP対応のセンサーとなるわけではない。

図4 センサーネットワークの具体的なイメージ

例えば、IP非対応センサーの場合には、図4に示すように、シンクノード(Sink Node、中継器)で各種センサーからの非IPデータを集約し、まとめてゲートウェイに送信する。次に、ゲートウェイでは、シンクノードから収集した非IPデータをIPデータに変換して、インターネットIP通信できるようにする。

例えば、オフィスのエレベータの速度センサーなどは、歴史的な経緯もあり必ずしもIP対応のセンサーとなっていない。また、工場の中には、IP化されていない多くの照度センサーなども使用されている。これらのセンサーは工場の専用ネットワークに接続されているが、これらは図4に示すように、ゲートウェイを経由して、インターネット(IP網)と接続されるようになる。

各種のセンサーから収集したデータ(ストリームデータ注10)を利用し活用することによって、農業をはじめ都市、環境、流通、資源、医療などの生産性を高め、新サービス創出が可能となる。

M2Mを構成するネットワークには、例えば、

- 近距離通信向けのZigBee、Bluetooth、Z-Wave

- 中距離通信向けの無線LAN(Wi-Fi)

- 長距離通信向けの3G(WCDMA)、WiMAXあるいは4G(LTE)

- 有線のEthernetやPLC(電力線通信)

などがある。用途やコストとの見合いで、最適なものを選択して使用されることになる。

モバイルネットワークとM2Mの通信料金

ここで問題となるのが、通信事業者から提供されるWiMAXや3G(WCDMA)、4G(LTE)などのモバイルネットワークの通信料金である。

一般の携帯電話料金システムでは、M2Mを利用すると高額なものとなってしまう。改訂された電気通信事業法(2004年4月施行)において、相対取引注11が認められたこともあり、NTTやKDDI、ソフトバンクなどの第一種電気通信事業者は新しいサービスを開始している。

例えば、300回線以上も回線を利用する大口企業ユーザーの場合は、個別に相対契約を結ぶことによって、特別な安い料金で回線を利用できるようになった。それまでは、あらゆるユーザーに平等なサービス提供を義務づけられていた第一種電気通信事業者が、安い料金でサービス提供を行うことが禁じられていたのである。

このため、例えば何万円もする携帯端末(スマートフォンなどを含む)の価格を契約料金の中に組み込んで、ユーザーに「高額の端末料金の見えない化」を行っているのと同様に、大口のM2Mユーザーに「通信料金の見えない化」を行うことも可能になった。すなわち、大口の契約の中に個別の通信料金ではなく、サービス契約の中に通信料金が組み込まれるようになり、ユーザーに通信料金を意識させない「見えない化」が行われるようになったのである。このサービスは、通信事業者とユーザー(企業)が個別に契約されるため、必ずしもすべて同じ条件になると限らないが、WiMAXや3G(WCDMA)、4G(LTE)などの無線のモバイルネットワークの通信料金が利用しやすい料金制度となりつつある。

現在、日本においては、携帯電話やスマートフォンなどの携帯端末が1億台を超えている注12が、このうちM2Mに関連するとみられる通信モジュールは、合計で789万台となっている。

2012年現在、全世界のM2M市場規模は、20〜30億ドル(1800〜2700億円)程度であり、今後、急成長が予測されているとはいえ、スマートフォンの市場規模に比べてはるかに小さい。すなわち、移動通信事業者の現時点でのメーンビジネスはスマートフォンであり、M2Mビジネスは今後期待する事業といった位置づけとなっている。

また、価格は微々たるものであるが、M2Mの場合でも、M2M端末に携帯で使用する通信モジュール(SIM:Subscriber Identity Module、携帯電話の加入者識別モジュール)を設置すると、電波利用料として200円がかかってしまうという問題もある。

今後、何十億個、何百億個というデバイスがM2Mネットワークにつながるような状況が想定されるなかで、2013年3月に設置された総務省の「電波利用料の見直しに関する検討会」注13においても、M2Mの普及促進に向けたM2Mの電波利用料の見直しの検討がなされている。

M2Mの普及基盤「クラウド」

クラウドが進展し社会基盤として整備されてきたため、M2Mなどからのデータ(ビッグデータ)を集める場所がクラウドとなってきた。これは、

- データを蓄積するストレージが安くなったこと

- CPUパワーが安く使えるようになったこと

などが大きい要因となっている。これによって、M2Mが普及する基盤ができ上がり、クラウドとM2Mが表裏一体の関係となって進化していく。

M2Mの普及に伴って、今後いろいろな種類のデータがクラウド上に集積されるようになる。これまで企業の基幹系の業務系のデータが主であったクラウドに、多様なM2M関連のデータが収集されるようになれば、クラウド事業者はビジネスの拡大(マーケットの拡大)が見込めるようになる。

ただし、M2M系のデータは企業の基幹系のデータと質が異なる。すなわち、M2Mの場合はストリームデータ(時系列データ)が多くなるので、データベースのつくり方なども基幹系の場合と異なってくる可能性がある。これらに地道に対応していくことも重要となる。

本記事は、東京大学 先端科学技術研究センターの森川博之教授へのインタビュー取材をもとに編集部がまとめて発行した『M2Mの最新動向と国際標準2013』第2章より抜粋し、再掲載したものである。

▼ 注9

センサーの種類については、例えば、ECHONETコンソーシアム「ECHONET機器オブジェクト詳細規定」(2012年8月)の「センサー関連機器クラスグループ」を参照のこと。( http://www.echonet.gr.jp/spec/pdf_spec_app_b/SpecAppendixB.pdf )

▼ 注10

ストリームデータ:各種のセンサーから出力される時系列データ。

▼ 注11

相対取引(あいたいとりひき):通信事業者とユーザー企業(利用者)がそれぞれ個別交渉によって、通信サービスの料金などを取り決めること。具体的には、2004年4月に施行された電気通信事業法では、通信事業者(NTTやKDDIなどの第一種電気通信事業者)は、ユーザーごとに契約を変えてもよいことになった。このため、通信事業者はある一定の条件を満たすユーザー(企業)に特別な条件(料金)で回線を提供できる「相対契約」が可能となった。

▼ 注12

電気通信事業者協会(TCA)の携帯電話契約数(2013年1月末現在)における携帯電話総計は1億2952万台と、日本の総人口1億2666万人(2012年3月末時点)を超え1人1台以上保有するという飽和状態となっている( http://www.tca.or.jp/database/2013/01/ )。

▼ 注13

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denpa_minaoshi/