ユーティリティにとっての分散電源活用の未来

― SGIPとNAESBが標準採択したOpenFMB(EnergyIoT)のデモに注目! ―ユーティリティにとっての分散電源活用の未来

〔1〕分散電源を統合して活用するOpenFMB(EnergyIoT)

ユーティリティにとって再エネも含めた分散電源の活用は、具体的な検討段階に入ってきている。検討の方向性の1つとしてマイクログリッドがある。つまり、特定の地域内にある再エネや小規模な発電関連機器、蓄電池などを統合的に管理するために必要な技術開発が進められている。

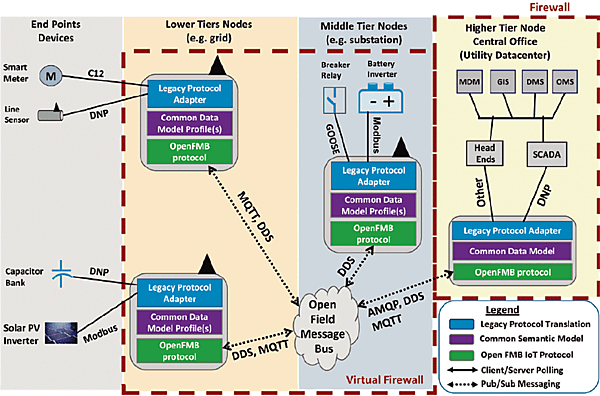

そのための有力なフレームワークがOpenFMB(Open Field Message Bus、オープンフィールドメッセージバス)と呼ばれるものである(図1)。これは、さまざまな機器が出力するエネルギー関連の情報をやり取りする際に利用されるフレームワークである。さまざまなベンダのエネルギー機器が相互運用(インターオペラビリティ)可能になることから、EnergyIoT(エナジー・アイオーティ)と呼ばれることもある。

図1 OpenFMBによる相互接続通信の仕組み

出所 ‘Framework for Interoperable Communications and Distributed Decision-making: Open Field Message Bus (OpenFMB)', DistribuTECH 2016, David Lawrence Stuart Laval, Duke Energy

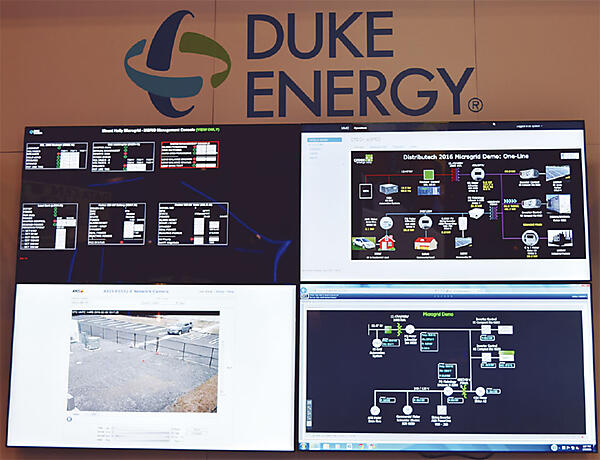

写真6 Duke EnergyブースでのOpenFMBのデモ。Mount Holly(マウントホリー)のデモとDistribuTECH 2016会場内のデモ画面。

〔2〕COW(有志連合)によるOpenFMBのDistribuTECH 2016会場でのデモ

このOpenFMBは、米国第2位のユーティリティであるDuke Energy(デューク・エナジー)が中心となり、スマートグリッド関連の標準規格の検討を行うSGIP(Smart Grid Interoperability Panel)注6によって仕様の検討が行われている。

この検討にはDuke Energy以外にCOW(Coalition of Willing、有志連合)に参加している25社の企業がかかわっており、日本企業としては伊藤忠商事が参加している。これまで、このCOWメンバーによって、ノースカロライナ州のMount Holly(マウントホリー)にあるDuke Energyの敷地内にマイクログリッドを構築し、OpenFMBの実証を行っている。

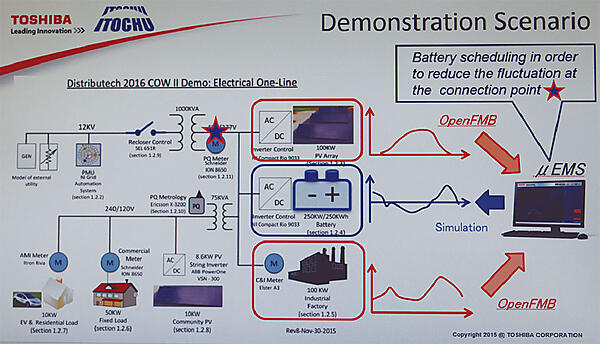

DistribuTECH 2016では、展示会場をマイクログリッドと見立てて、マイクログリッドの最適化のデモを行った。デモの参加企業はDuke Energyのほか、COWの参加企業がさまざまな役割を負っていた(写真6)注7。例えば、伊藤忠商事の仲介によって参加している東芝は、同社のμEMS(マイクロEMS)を使ったマイクログリッド内の需給バランスの調整などを行っていた(写真7)。

写真7 東芝ブースでのOpenFMBのデモ。μEMS(マイクロEMS)は、東芝が開発した給電・配電技術を融合した分散型電源および蓄電池対応の監視制御システム。

その後、NAESB(North American En-ergy Standards Board、北米エネルギー標準会議)がこのOpenFMBを標準として採択したという発表を行った。採択自体は2016年3月7日に行われ、SGIPが3月10日に、NAESBが3月15日にプレスリリースを発表している注8。

これによって今後、OpenFMBをどのように実装して、機器間の相互運用性を実現していくのかというユースケースの作成などが進んでいくことが想定されており、OpenFMBの実用に向けての動きが進んでいくことが予想される。

Profile

新井 宏征(あらい ひろゆき)

インプレスSmartGridニューズレター編集部 コントリビューティングエディター。

株式会社スタイリッシュ・アイディア 代表取締役社長。

SAPジャパン、情報通信総合研究所を経て、現在はプロダクトマネジメントやシナリオプランニングの考え方を応用し、事業と組織の両面からクライアントの変革を支援するコンサルティング活動に従事。東京外国語大学大学院修了、Said Business School Oxford Scenarios Programme修了。主な著書に『スマートハウス/コネクテッドホームビジネスの最新動向2015』『グーグルのグリーン戦略』(インプレス)、訳書に『成功するイノベーションは何が違うのか?』『プロダクトマネジャーの教科書』『90日変革モデル』(翔泳社)などがある。

▼ 注6

SGIP:米国の商務省の傘下のNIST(米国国立標準技術研究所)が2009年11月に立ち上げたスマートグリッド相互接続性パネル。スマートグリッド関連の標準を開発するために、優先順位を決める行動計画(PAP:Priority Action Plans)の策定も担当した。SGIPは、2013年にそれまでの政府が支援する組織ではなく独立した組織として、「SGIP 2.0Inc.」となったが、通常は「SGIP」と呼ばれている。

▼ 注7

COW(有志連合)の25社:ABB、AT&T、CalAmp、Cisco、Elster、Ericsson、GE、Green Energy、伊藤忠/東芝、Itron、Leidos En-gineering、Moxa、National Instruments、Nokia、Omnetric、Parker Hannifin、Prismtech、RTI、S&C、Schneider Electric、SEL、Siemens、Sierra Wireless、Silver Springs Networks、Verison。

DistribuTECH 2016では、Green EnergyとPrismtech、RTIの3社は出展していなかった。

▼ 注8

http://sgip.org/sgip-announces-ratification-openfmbtm-north-american-energy-standards-board/

https://www.naesb.org//pdf4/031516press_release.pdf