写真1 「ペロブスカイト太陽電池 社会実装に向けた展望」講演の様子。左から、モデレーターである太陽光発電協会の増川氏、講演者である東京理科大学の植田氏、積水ソーラーフィルムの森田氏、パナソニック ホールディングスの金子氏、エネコートテクノロジーズの加藤氏。

出所 編集部撮影

地域共生で高まるペロブスカイトへの期待

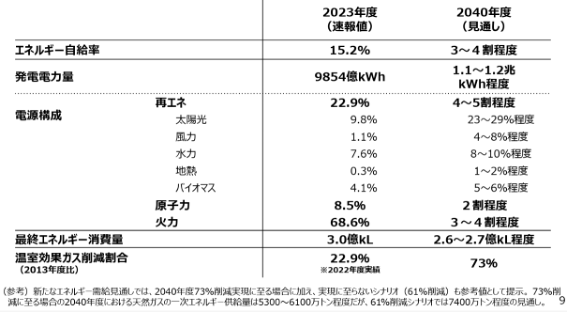

日本政府は、2025年2月18日に閣議決定した「第7次エネルギー基本計画」注1で、2040年の電源構成に占める太陽光発電の比率を23〜29%とする野心的な目標を掲げている(表1)。この目標について、モデレーターを務めた一般社団法人太陽光発電協会(Japan Photovoltaic Energy Association、以下、JPEA) 事務局長 増川 武昭(ますかわ たけあき)氏は、「達成するためには、太陽光発電を現状の3倍近く増やす必要がある」と指摘する。

表1 第7次エネルギー基本計画:2040年度におけるエネルギー需給の見通し

出所 資源エネルギー庁、「第7次エネルギー基本計画の概要」令和7(2025)年2月

これを受け、東京理科大学 工学部 電気工学科 教授 植田 譲(うえだ ゆずる)氏(写真2)は、「太陽光発電は地域との共生が欠かせない。それを考慮すると、需要地に近接する建物への設置がこれから重要になる」述べ、「建物への設置では、窓や壁に設置ができるペロブスカイト太陽電池注1の活用が期待されている」と語った。

写真2 東京理科大学 工学部 電気工学科 教授 植田 譲 氏

出所 編集部撮影

植田氏は、エネルギーの自給率(2023年度は15.2%と低い)の向上と安全保障の観点から、「国内にしっかりとしたサプライチェーンを構築することが不可欠だ」と警鐘を鳴らす。サプライチェーン構築に必要な要素として、「Market(市場)、Material(材料)、Machine(製造装置)、Money(資金・金融)、Manpower(人材)」という5つのMを挙げた。

さらに、技術開発の方向性について、「地上設置や住宅屋根、ビルディングインテグレーテッド、車載、低照度な場所といった適用領域の拡大に期待したい」(植田氏)と私見を披露し、さらに、「寿命はもちろんのこと、軽量、安全性、意匠性などもキーワードになる」(同)と続けた。

社会実装に向けた国内メーカー3社の戦略

ペロブスカイト太陽電池の社会実装を目指す、積水ソーラーフィルム、パナソニック、エネコートテクノロジーズ)の3社が、それぞれの戦略と具体的な取り組みを明らかにした。

〔1〕積水ソーラーフィルムの戦略:「軽量屋根」への設置に注力

積水ソーラーフィルムは、積水化学工業株式会社が2025年1月に設立した、フィルム型のペロブスカイト太陽電池を手がける新会社だ。積水ソーラーフィルム 取締役 技術・開発部長 森田 健晴(もりた たけはる)氏(写真3)は、「当社は、ペロブスカイト太陽電池の軽量で柔軟な特性を活かし、これまで太陽電池が設置できなかった場所へ展開していく」と語る。

同社が注力しているのが、「軽量屋根」への設置だ。その中でも、最初のターゲットに見据えているのは、「体育館など自治体の防災拠点」(森田氏)である。耐荷重が小さく、従来のシリコン太陽電池を設置できなかった軽量屋根にフィルム型を導入することで、災害時の非常用電源を確保し、電力の地産地消につなげるという。

すでに大阪・関西万博会場内にあるバス・タクシー停留所の屋根に設置し、そこで発電した電力でLED照明の使用分をすべて賄うといった実証も進めている。森田氏は、「まずシリコン太陽電池が対応できなかった領域で、実績を作りながらコストを下げ、他の幅広い用途に展開していきたい」と、市場開拓のロードマップを描く。生産拠点を整備するためにシャープ堺工場(大阪府堺市堺区)の一部を取得しており、2030年に向けて立ち上げの準備を進めるという。

写真3 積水ソーラーフィルム株式会社 取締役 技術・開発部長 森田 健晴 氏

出所 編集部撮影

〔2〕パナソニックの戦略:建材一体型の太陽光発電(BIPV)を目指す

「パナソニックが開発しているのは、ガラス型のペロブスカイト太陽電池だ」と語るのは、パナソニック ホールディングス株式会社 技術部門 ペロブスカイトPV事業推進室 室長 金子 幸広(かねこ ゆきひろ)氏だ(写真4)。「当社は、壁材や窓ガラスに太陽電池を組み込む建材一体型太陽光発電(BIPV:Building Integrated Photovoltaics)注3を目指している」(金子)。

写真4 パナソニック ホールディングス株式会社 ペロブスカイトPV事業推進室 室長 金子 幸広 氏

出所 編集部撮影

建材一体型太陽光発電(BIPV)を建物の窓や壁に設置する場合は、ミリ単位でのサイズ指定が求められるが、同社が開発するガラス型ペロブスカイト太陽電池は、長年の建材事業で培った技術を活かし、様々なカスタマイズに対応するという。金子氏は、「建物のすべてのガラスを、ガラス型ペロブスカイト太陽電池に置き換えられる」と述べる。透過度を調整したグラデーション(濃淡などを徐々に段階的に変化させる)や、特定のデザインを施すことも可能で、「建築デザイナーと協業し、美しく多彩な発電を実現できる」と強調する。

すでに神奈川県藤沢市の住宅で、バルコニーのガラス面に設置する実証実験を約2年間実施するなど、実用化に向けた開発を進めている。金子氏は、「省エネルギー性能が求められる二重ガラスなどの高付加価値建材に、発電機能をプラスして展開していきたい」と述べ、既存の建材サプライチェーンに組み込む戦略を示した。

〔3〕エネコートテクノロジーズの戦略:トヨタ自動車と車載用の共同開発も

エネコートテクノロジーズは、2018年に設立された京都大学発のスタートアップだ。株式会社エネコートテクノロジーズ 共同創業者 代表取締役 執行役員/CEO 加藤 尚哉(かとう なおや)氏(写真5)は、自社の戦略を「多様な展開にこだわっている。ニーズがあれば、あらゆる用途に商品を投入していきたい」と説明する。

写真5 株式会社エネコートテクノロジーズ 共同創業者 代表取締役 執行役員/CEO 加藤 尚哉 氏

出所 編集部撮影

同社は「どこでも電源」を商標として取得しており、「ガラス型とフィルム型、単接合とタンデム型、さらには屋外と屋内といったように、特定の技術や用途に絞ることなく、“全方位”で開発を進めている」(加藤氏)。

事業領域には、屋外、小型モジュール、車載の3つを設定している。例えば、トヨタ自動車株式会社(以下、トヨタ自動車)とは車載用の共同開発が3年目に入っており、「今後、2、3年以内に製品化される予定」(加藤氏)と明かす。

加藤氏は「スタートアップが対応できる範囲は限定的だ。我々は、各用途でパートナーとタッグを組み、生産も含めて展開していきたい。自らは、部材開発に注力するビジネスモデルを志向する」と述べる。直近では、経済産業省による「グリーンイノベーション基金」注4の最終フェーズにも採択され、トヨタ自動車らとコンソーシアムを組んで屋外向けペロブスカイト太陽電池の開発を本格化させている注5。

注1:第7次エネルギー基本計画:エネルギー基本計画は、日本政府がエネルギー政策の方向性を示すために策定する中長期計画。第7次では、政府が新たに策定した「2040年度に温室効果ガス(GHG)73%削減」という目標と整合性をとるように計画をまとめた。

注2:ペロブスカイト太陽電池:PSC:Perovskite Solar Cell。 2009年に桐蔭横浜大学の宮坂力教授が発明した、ペロブスカイトと呼ばれる結晶構造をもつ 材料を使った太陽電池。軽量で柔軟性に富み、少ない光でも発電できるなどの特徴を持つ次世代太陽電池として期待されている。「ペロブスカイト」という名称は、チタン酸カルシウム(灰チタン石、CaTiO3)の結晶構造を発見したロシアの研究者「Lev. Perovski」(レフ・ペロフスキー:1792年 - 1856年)にちなんで命名された。

注3:建材一体型太陽光発電(BIPV:Building Integrated Photovoltaics):太陽電池を建物の屋根や壁、窓などの建材そのものに組み込む技術。デザイン性を損なわずに発電設備を導入できるため、都市部での普及が期待される。

注4:グリーンイノベーション基金: 経済産業省が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)に造成した基金。官民で野心的・具体的な目標を共有し、それに向けて経営課題として取り組む企業等を研究開発から社会実装まで10年間継続して支援する。

注5:エネコートテクノロジーズのニュースリリース「ペロブスカイト/シリコンの4端子タンデム型太陽電池で変換効率30%超を達成」、2025年1月17日