電気自動車に関する標準化動向

次に、最近急速に普及し始めた電気自動車に関するワイヤレス電力伝送(WPT)の標準化動向を紹介する。

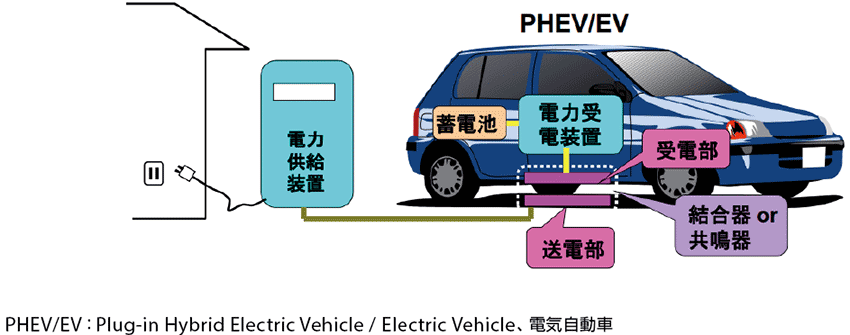

図5は、電気自動車用のWPTの基本構成例を示したものである。家庭のコンセントから電力供給装置を経由して、WPTの送電部、結合器〔または共鳴器(共振器)〕を経て受電部へ、さらに電力受電装置を経て蓄電池に電力を蓄積する仕組みである。

図5 電気自動車用ワイヤレス電力伝送(WPT)の構成

〔出所 徳田正満、「スマートグリッドと電磁両立性(EMC)」、平成26(2014年)年9月19日、http://www.accreditation.jp/council/image/13_5.pdf〕

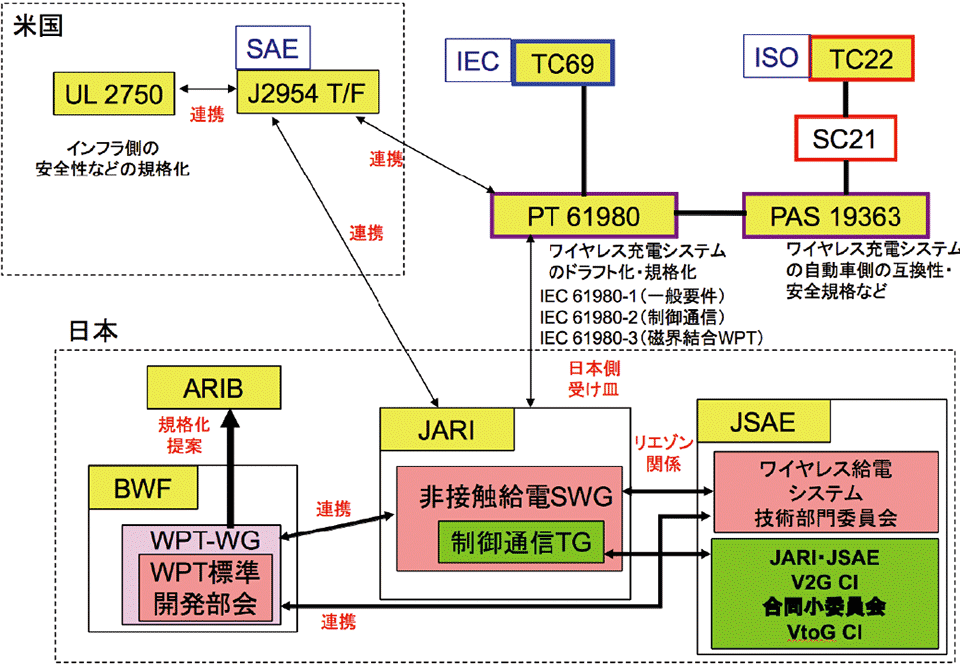

このような電気自動車の標準化項目は多岐にわたるが、図6と表3に、電気自動車関係ワイヤレス電力伝送の標準化関連組織の構成を示す。図6は、国際標準化組織と米国の標準化組織(左側)、日本の標準化組織(下段)の関係を示したものである。

図6 WPTの標準化関連組織【電気自動車関係】

〔出所 庄木裕樹、「第20回 EMC環境フォーラム」、2014年12月4日より〕

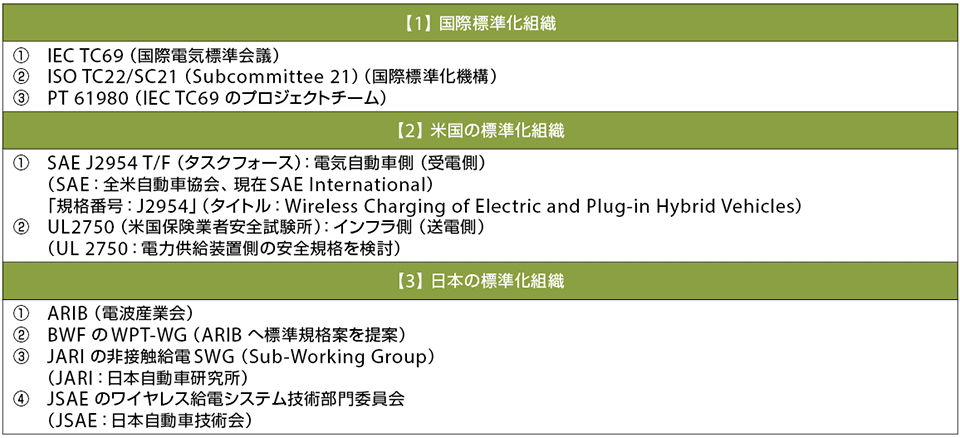

表3 電気自動車(EV)向けWPTに関する標準化組織の用語

図6からわかるように、日本はJARI(日本自動車研究所)を外部(SAEやPT 61980)との窓口として、BWF(ブロードバンドワーヤレスフォーラム)、JSAE(日本自動車技術会)の3者が互いに連携している。このため、国際標準規格を策定していくうえで、整合性を取りやすい関係になっている(各組織のメンバーもお互いに重複して参加している)。

図6の上部の中心に示す国際標準化組織IEC TC69(電気自動車担当)において、2015年中にワイヤレス電力伝送に関する以下の内容が標準化され、仕様書が発行される予定となっている。

- 一般要件の規格化(IEC 61980-1)

- 制御通信通方式の規格化(IEC 61980-2)(注:制御通信方式はWPTとは別の周波数帯で行うことを基本とする)

- 磁界結合方式WPT(IEC 61980-3)

〔注:85kHz帯使用が多数。一部の国が140kHz帯を主張。コイルタイプおよび互換性などに関して複数方式が各アネックス(付録)となる予定〕

* * *

以上、ワイヤレス電力伝送(WPT)について、各アライアンスやBWFの動向、WPTの利用イメージ、標準化動向などを見てきたが、2015年は日本においては制度的な改革が見直される一方で、国際標準が次々に策定されるなど、WPTの新しい時代が拓かれようとしている。