来年(2016年)4月1日から電力小売全面自由化が開始されると、小売電気事業者(以下、小売事業者)による新規の電気販売プランや携帯電話会社との提携、各種ポイントサービスとの連携などの新サービスがスタートする。

また、すでに電気の小売販売が自由に行われている高圧に加えて低圧(交流100Vないし200V)の顧客も対象となることから、新たに低圧向け託送料(送配電網の利用料)も設定される。これは2015年内には料金が決定するが、託送料は自由化開始後の電力小売ビジネスにとって、料金プランを決める重要なファクターとなる。この託送料金もふまえた電気料金はどのようになるのだろうか。

ここでは、電気料金の設定について、現時点でのしくみを紐解いてみる。

全面自由化後は小売事業者が料金メニューを作成

2016年4月から開始される電力小売全面自由化後は、電気料金自体は、各電力の小売事業者が料金メニューを作ることになる。

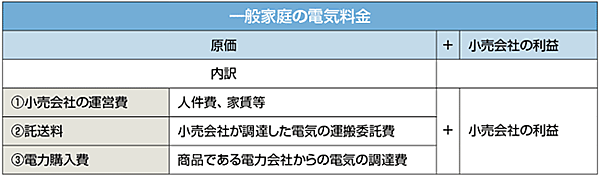

小売事業者の視点で見ると、顧客電気料金は次のようになる(表1参照)。

表1 小売全面自由化後の一般家庭の電気料金の内訳(小売事業者からの視点)

出所 各種資料より編集部作成

顧客電気料金

={原価}+ 利益

={小売電気事業者の運営費(人件費など)+ 託送料(小売電気事業者が調達した電気の運搬委託費)+ 電力購入費(商品である電気の調達)}+ 利益

ここで登場する託送料金は、次の構成となっている。

基本料金(kW) + 従量料金(kWh)

託送料金は2003年6月の電気事業法改正により導入された「託送供給制度」において小売託送供給全般について規定されたもので、従来の振替供給制度と接続供給制度を一本化したものである。

従来制度では、一般電気事業者(電力会社)の供給区域をまたぐ託送を行う際、接続供給料金に加えて供給区域をまたぐごとに振替料金が上乗せされる問題が指摘されていた(いわゆるパンケーキ問題)が、託送供給制度の導入によってこれが解消された。

電力供給と料金のしくみが変わる

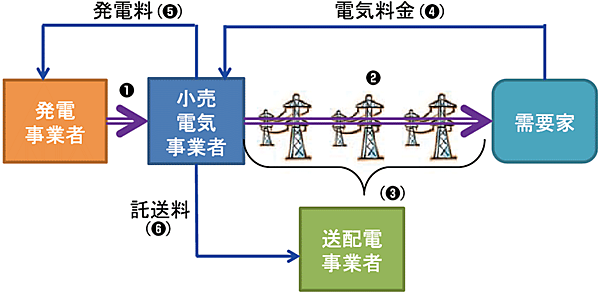

さて、ここで電力供給にかかわる電気の流れを簡単に見てみると、図1のように、整理できる。

図1 電力小売全面自由化後の電気の流れと料金の流れ

出所 経済産業省「電気事業法等の一部を改正する法律について(概要)平成26年6月」を元に一部加筆、http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/system_reform004/pdf/20140611_03.pdf

①発電事業者は発電所で発電された電気を小売事業者に売る。

②小売事業者は需要家に電気を販売する。

③送配電事業者は送配電設備を使い、小売事業者に代わって需要家に電気を届ける。一方、料金の流れについては、次のようになる(図1参照)。

④需要家は小売事業者に電気料金を支払う。

⑤小売事業者は、発電事業者に発電料を支払い、

⑥さらに小売事業者は、送配電事業者に託送料を支払う。

自由化後は、発電所をもっている特定規模電気事業者(いわゆる新電力)は、「発電事業」と「小売事業」を兼業する事業者となり、現在の10電力会社(一般電気事業者)は、「発電事業」「送配電事業」「小売事業」を兼業する事業者となる(2020年には法的分離される予定)。

2016年4月以降は、すべての小売事業者が送配電事業者に託送料を支払うことになるため、既存の電力会社の小売事業部門であっても同じ条件となる。

託送料の認可手続きと今後のロードマップ

託送料金については、送配電事業者が資源エネルギー庁に申請し認可してもらうという手続きになる。

2015年7月末に10電力各社が2015(平成27)年度の託送料金を申請注1し、現在、電力取引監視等委員会、電気料金審査専門委員会での審査がスタートしているところである。

スケジュール的には、今回、料金改訂申請をしている北陸電力、中国電力、沖縄電力を先行審査し、並行して残り7社(北海道電力・東北電力・東京電力・中部電力・関西電力・四国電力・九州電力)へのヒアリングを進め、2015年12月末には認可となる見通しとなっている。

託送料金設定は、あくまでも公平な安定供給が前提であるため、当面、送配電事業ライセンス注2を取得している電力会社(現10電力会社)単位になっている。

託送料金の割引で電気料金は安くなる?

託送料金メニューは、現行の託送供給制度下においても「近接性評価割引」注3制度というものが存在している。これは、小売事業者が調達する電源が、送配電事業者の潮流改善(送電時における電力損失の改善)に寄与する場合に託送料金が割り引かれるというもので、現行は特別高圧と高圧において県単位で近接性評価地域が設定されている。

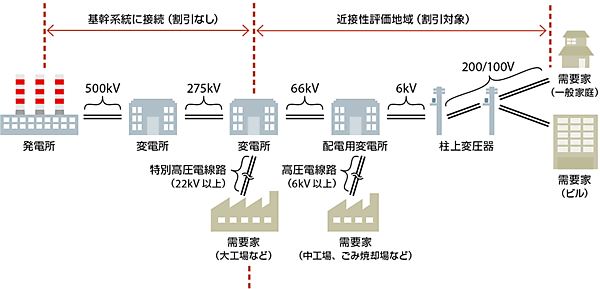

例えば図2に見られるように、需要家宅近くに「ごみ焼却場」や「工場」などが発電施設をもって発電し、需要家に電気を供給した場合、そこで発電される電気(基幹系統に接続している電源は除く)については、図2に示すように、500kV〜275kVなどの基幹系統を使用しないため、この区間の基幹系統に関する減価償却費などが託送料金から割り引かれる(すなわち安くなる)、というしくみである。

図2 電力供給にかかわる設備と近接性評価地域

出所 各種資料より編集部作成

現在、審議されている2015(平成27)年度においては、

- 対象範囲を低圧に拡大

- エリアを市区町村単位に細分化

という内容も申請されている。

この点が、現時点での送配電事業者としての唯一の託送料金のバリエーションとなっている。

その他のバリエーションとしては時間帯別などもあるが、電力小売完全自由化が実施される2016年4月以降には、それ以上に別のサービス(通信事業やガス事業者など)とのセット販売で差別化を図った多様な料金プランが、続々と登場してくる可能性がある。

小売事業者として登録している各社は、ユニークなサービスプランで、2016年4月以降の顧客獲得を狙っている。

(特集パート5に続く)

▼ 注1

・北陸電力・中国電力・沖縄電力の託送料金認可申請を受理、2015年7月29日、

http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150729002/20150729002.html

・北海道電力・東北電力・東京電力・中部電力・関西電力・四国電力・九州電力の託送料金認可申請を受理、2015年7月31日

http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150731006/20150731006.html

▼ 注2

現行では10電力会社がライセンスをもっているが、今後は送電線をもっているJRやその他電鉄会社などがライセンスを取得する可能性がある。

▼ 注3

近接性評価割引:需要地に近い発電所の託送料金を割り引く需要地近接性評価制度。一定の地域で発電された電気を対象に、当該発電によって電力会社が発電した電気にかかわるロス(電力損失)の低減を評価して、一定の割引を行う。