再生可能エネルギーとダイナミックプライシングの導入

〔1〕ユニークな2つの電力の有効活用

この北九州スマートコミュニティ創造事業が行われている八幡東田地区に提供される電力は、電力会社(九州電力)からの電力は一切使用せず、基本的に、

- 基幹電力(集中電源)として、新日鐵住金が全額出資する発電所「東田コジェネ」注1

- 太陽光発電、風力発電などの再生可能エネルギー等による電力(分散電源)

の2つが利用される。

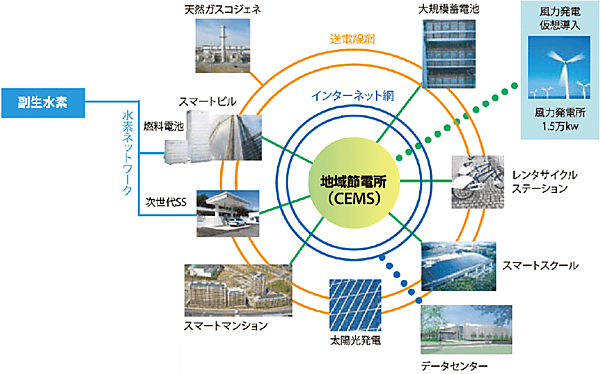

すなわち、安定的に供給される東田コジェネからの基幹電力と、再生可能エネルギーによる不安定な太陽光発電等による電力(分散電源)の両方が存在する環境で、不安定な太陽光発電や風力発電の供給能力を予測しながら、図2に示すCEMS(地域節電所)で電力情報を管理している。

〔2〕心臓部であるCEMS(地域節電所)の役割

このCEMS(Community Energy Management System)は、一般に、地域エネルギーマネジメントシステムとも言われているが、このプロジェクトでは「地域節電所」と呼ばれている。この地域節電所(CEMS)は、図2に示すように、基本的に、

- インターネット網(双方向通信網)と

- 送電線網(電力網)を連携させ

地域全体のエネルギーの最小化を目指す、北九州スマートコミュニティ創造事業の心臓部である。すなわち、地域節電所(CEMS)は、インターネットを利用して、スマートメーターが導入されたいろいろな施設(スマートハウス等)や発電設備(太陽光発電等)から情報を収集し、地域のエネルギーの使用状況を把握しながら、より効率的にエネルギーが使えるようなシステムを目指しているのである。

〔3〕ダイナミックプライシング(DP)の導入

一方、地域のエネルギー需給状況に応じて電力料金を変動させる「ダイナミックプライシング」(DP:Dynamic Pricing)制度を導入する実証実験も行われている。すなわち、地域節電所(CEMS)から、

- 電力が余りそうなときは利用者(家庭や企業)に「電力料金を安くします」(利用の促進)という情報を流し、

- 電力が足りないときは利用者に「電力料金を高くします」(利用の抑制)という情報を流して、

電力料金の制御(すなわち、ダイナミックプライシング)を行い、電力を有効に活用することが可能となっている。

当初は手動で対応する場合もあるが、当地域にはすでに、家庭にはHEMSが、ビルにはBEMS(2012年度中を予定)などが設置(あるいは予定)されているため、CEMSから送られた情報に応じて、自動的に、家電機器や空調関係機器などの制御が可能となっている。

以上が、北九州スマートコミュニティ創造事業の大局的な取り組みである。

北九州スマートコミュニティ創造事業の3つのプロジェクト

北九州スマートコミュニティ創造事業は、大きく次の3つのプロジェクトに分類できる。

〔1〕3つのプロジェクトの役割

- 新エネルギー導入を促進するプロジェクト

新エネルギーの導入を促進させるため、メガソーラー(メガワット級の大規模光発電)や水素タウン(燃料電池)、さらに廃熱の利用(バイナリー発電:地熱や工場の廃熱を活用して発電する方式)といった、地域にあるすべてのエネルギーを利用するプロジェクトである。 - 街区まるごとの省エネシステムを導入するプロジェクト

同時に、街区まるごとの省エネシステムを実現するため、スマートメーターをはじめビルにBEMS(Building Energy Management System)、工場にFEMS(Factory EMS)、家庭にHEMS(Home EMS)、店舗流通向向けに REMS(Retail EMS)などを可能なかぎり導入するプロジェクトである。 - 地域エネルギー管理を構築するプロジェクト

BEMSやFEMS、HEMS、REMSなどをインターネットによって、地域全体のエネルギー管理を行う地域節電所「CEMS」とつないで、全体を制御するプロジェクトである。

このほかにも、水素の利用の水素ステーション(燃料電池)、カーシェアリング、サイクル(自転車)シェアリングさまざまなプロジェクトが推進されている。

〔2〕実証事業における主な施設の進捗状況

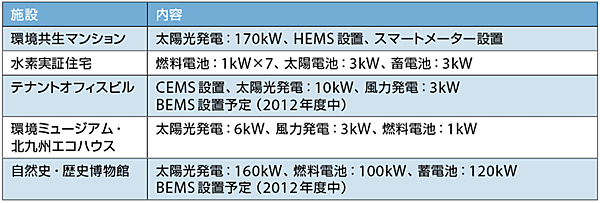

以上、北九州スマートコミュニティ創造事業の概要を見てきたが、現在までの実証事業におけるスマートメーターをはじめ太陽光発電、風力発電、燃料電池、HEMSなど、主な施設の進捗状況を見ると表2のようになる。

表2 実証事業における主な施設の進捗状況の例

▼ 注1

東田天然ガスコジェネ発電所。本社:北九州市。2005年2月から稼働。