北九州スマートコミュニティにおけるCEMS/BEMS/HEMS

〔1〕CEMS(地域節電所)の設置

北九州スマートコミュニティ創造事業では、すでに、写真2に示すように、実証事業全体のエネルギーを統合管理する地域節電所(CEMS)が構築(テナントオフィスビル内に設置)されており、さらに、300kWの容量をもつコミュニティ設置型の蓄電池も設置されている。

写真2 実証事業全体のエネルギーを統合管理する設備の整備

〔出所 富士電機、「スマートグリッドの動向と展望」、2012年11月20日〕

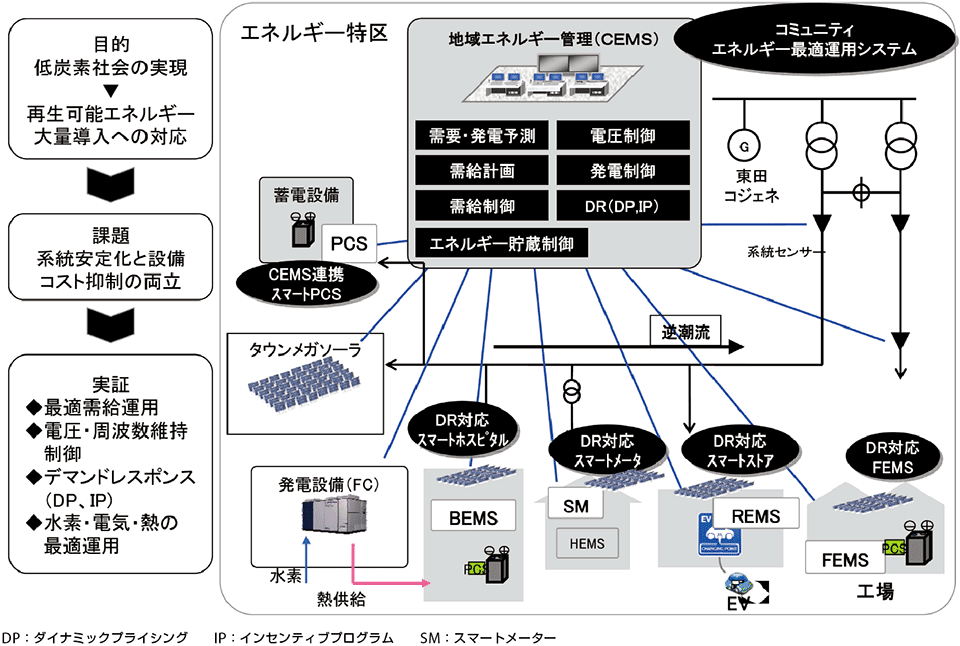

北九州スマートコミュニティ創造事業の心臓部とも言われているCEMSは、再生可能エネルギー(太陽光や風力等)の有効利用や電力システムの電圧や周波数を定格内に収めて、安定した電力を提供する重要な役割を担っている。さらに、CEMSは、

- 再生可能エネルギー(太陽光や風力など)による発電量の予測機能

- 蓄電池を利用した最適な電力の需給計画や需給制御および周波数制御

- デマンドサイド管理(需要側を管理すること。DSM)によって負荷の平準化(エアコンや照明などの負荷制御)や需給バランスの確保

- スマートメーターと連携させて需要家への電力消費量などの見える化

などの機能を備えている。

図3に、北九州の実証試験におけるCEMSの全体像を示す。

図3 北九州実証におけるCEMS(地域節電所)の全体像

〔出所 富士電機、「スマートグリッドの動向と展望」、2012年11月20日(参考 http://jscp.nepc.or.jp/article/jscp/20121014/326762/ )〕

〔2〕スマートメーター/HEMSの設置

また、実証事業におけるスマートメーター(富士電機製、写真3)は2012年後半から本格的に設置されはじめ、すでに、

- 低圧用(100V/200V)のスマートメーターが230世帯に

- 高圧用(6600V)のスマートメーターが50事業所に

設置されている。またHEMSは、東田地区内のマンションに9世帯、門司地区の戸建て住宅14戸にも設置されており、CEMSと連携した省エネ化を実現している。

〔3〕BEMSの設置予定:2013年2月までに完了

さらにBEMSは、企業の自社ビル、企業の単身者寮、透析専門病院には、2013年2月までに設置され、テナントオフィス、市立博物館については、同年3月(2012年度末)までに設置される予定となっている。

また、電気自動車(EV)、水素自動車に向けた総合エネルギーステーション(エコドライブ総合支援システム)として、太陽光発電およびEV急速充電ステーションや水素ステーションをはじめ、東田地区ではカーシェアリング/サイクルシェアリングなどの設備も整備されている。

〔4〕北九州スマートコミュニティ創造事業のロードマップ

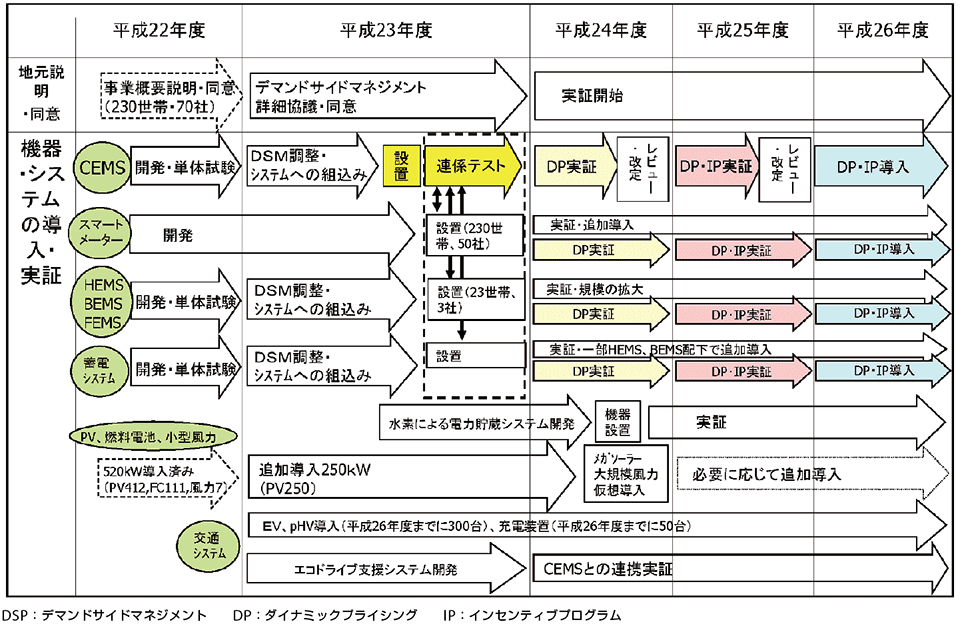

以上、北九州スマートコミュニティ創造事業のプロフィールから、事業の特徴および進捗状況を見てきたが、ここで、北九州スマートコミュニティ創造事業の2010(平成22)〜2014(平成26)年度のロードマップを見ると、図4のようになる。

図4 北九州スマートコミュニティ創造事業のロードマップ

〔出所 「次世代エネルギー・社会システム実証」、北九州スマートコミュニティ創造事業、2012年2月1日、http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004633/014_06_00.pdf〕

とくに、2012(平成24)年度は、図4に示したダイナミックプライシング(DP)などを含む、デマンドレスポンス(DR)に焦点を当てた実証が行われており、日本におけるスマートハウスやスマートビル、スマートコミュニティを含むスマートグリッドが実用化の時代を迎え始めていることを感じさせている。

図4に示すように、スマートメーターについては、初年度の2010年は開発、2011年は製品をつくって現地に設置する計画で、2011年の12月頃から現地のスマートハウスなどへ設置が開始された。2011年度の3月末(2012年3月末)までにすべて計画どおり取りつけられ、すでに対向試験は終了。2012年度は、このスマートメーターを使って地域的に実証が行われ、各戸からの電力使用量などのデータ収集が開始されている。

具体的なスマートメーターのシステム構成

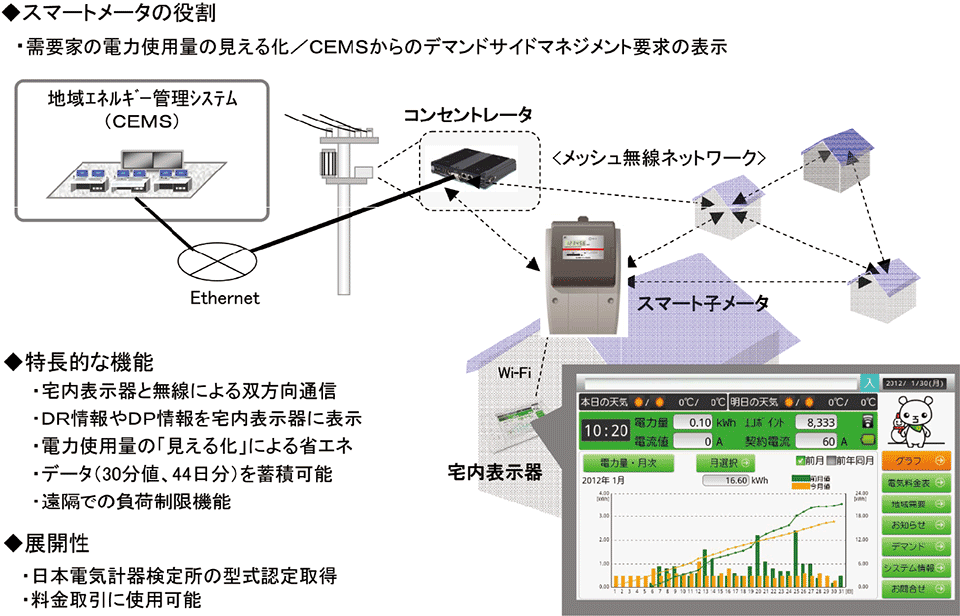

前出の図3に、北九州実証におけるCEMS(地域節電所)の全体像を示したが、次に具体的なスマートメーターシステムを解説しよう。

図5は、北九州実証におけるスマートメーターのシステム構成図であり、左から順に、

- CEMS(地域エネルギー管理システム、地域節電所)

- Ethernet(インターネット)

- コンセントレータ(通常、電柱上に設置される集約装置。富士電機製)

- スマートメーター(メッシュ無線ネットワークで相互接続。富士電機製)

- 宅内表示器(市販のタブレットPCを使用。スマートメーターとはWi-Fiで接続。電力使用量の見える化などを行う)

という構成になっている。

ただし、北九州の実証地域は、一戸建てではなくマンション(集合住宅)が多いため、コンセントレータ注2は、電柱の上ではなく、マンションの電気室などに設置されている。

図5 北九州実証におけるスマートメーターのシステム構成

〔出所 富士電機、「スマートグリッドの動向と展望」、2012年11月20日(参考 http://jscp.nepc.or.jp/article/jscp/20121014/326762/ )〕

▼ 注2

コンセントレータ(Concentrator):複数の回線を束ねて集約する装置。電柱の上などに設置される。ここでは、地域の複数台(10〜100台程度)のスマートメーターのデータ情報(例:電力使用量の情報等)を集約し、まとめて上位システム(例:電力会社のMDMS)に送信する装置。

MDMSはMeter Data Management System、検針データ管理システムのこと。スマートメーターから収集したデータを分析し、需要家に付加価値の高いサービスを提供するシステム。データの収集・管理、電力料金の管理、停電管理、電力の需要予測基づいたデマンドレスポンスなども行う。