けいはんなデータセンターシステムの概要と特徴

〔1〕空調とICT機器の連係制御

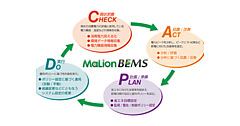

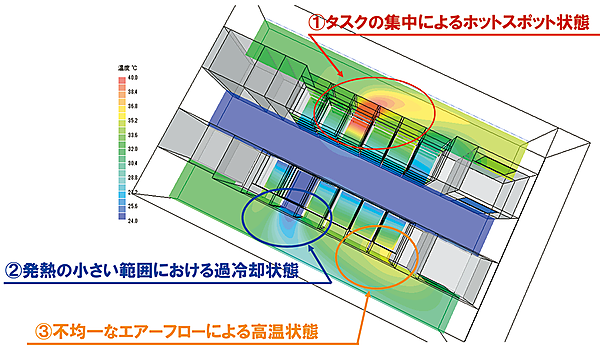

図1のように、ICT機器を仮想化して稼働の片寄せ(稼働を集約)をすると、一見ICT機器的にみると電力は下がったように見えるが、熱的にはホットスポットと冷却部分ができてしまう。そのため、空調がホットスポット部分の温度を下げるために必要以上の電力を使ってしまう。このようなことから、ICT機器と空調の全電力を足し算して全体的に最小化する必要がある。これを「DEMS-VM連係制御」と同センターでは呼んでいる。

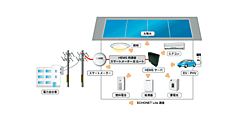

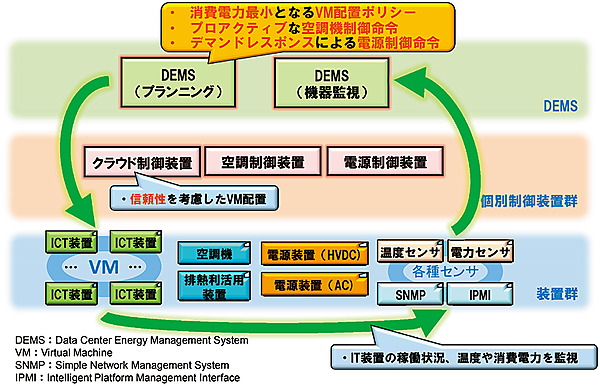

同事業で取り組んでいるのは、図2のように、すでに各ベンダが開発している仮想化(VM)システム(下のブルーの部分)に加えて、エネルギーという観点でもう1つシステム「DEMS」(Data Center Energy Management System、上のグリーンの部分)を作って、両者を連係してエネルギー制御するということである。このエネルギー管理の司令塔となる(例えばエネルギー配置等の指示)DEMSを、本実証事業において開発している。

〔2〕適用市場(ドメイン)と事業形態(利用シーン)

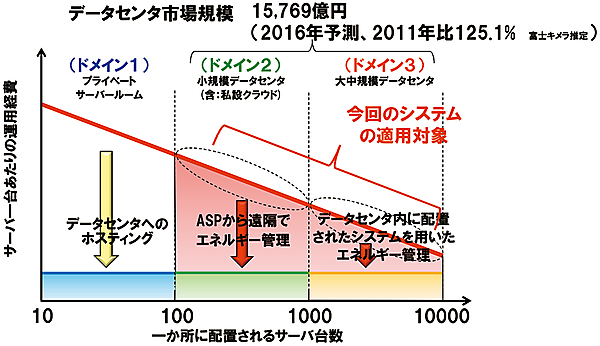

それでは、最終的な実験結果は具体的にはどの市場を狙っているのだろうか?

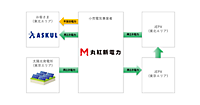

図3に示すように、小規模(ドメイン2)と大中規模(ドメイン3)のデータセンターの市場規模は、2016年予測で日本においても約1.6兆円が見込まれている(富士キメラ調査)。同実証事業で開発されたシステムの適用範囲は、この2つのドメインを想定している。

そして、当面はプライベートクラウウドを含む小規模データセンターであるドメイン2の「ASP注9から遠隔でエネルギー管理」する領域を狙っていく。この領域に属する企業は、プライベートクラウドという性格上、なかなか外部に管理を出したがらないので、CO2の排出がなかなか下げ止まらないからである。

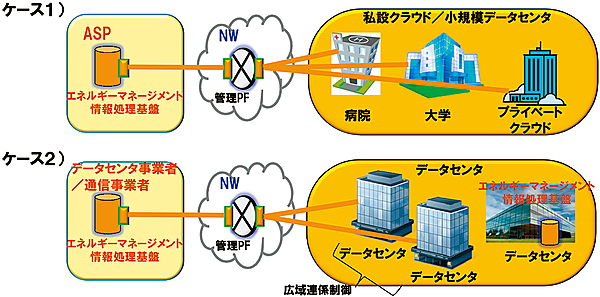

ドメイン2に該当する企業への利用シーン(図4)は、「エネルギーだけをネットワーク経由で制御する」注10というビジネスモデルである。エネルギー制御のためにASPをたて、ASP事業者がエネルギーの配置だけを遠隔で指示をする。このとき、エネルギーの配置を指示するだけで、事業者はデータ管理はしない。対象企業内のシステム管理者は、ASPの指示に従って最適なエネルギーの配置に変えていくという仕組みである。このビジネスモデルであれば、当初の「データを外に出したがらない」という企業の障壁もクリアできる。

▼ 注9

ASP:Application Service Provider、アプリケーションサービスプロバイダ。

▼ 注10

同データセンターの遠隔監視・制御については、大阪大学、高砂熱学、NTT-AT(三鷹)、NTT先端技術、奈良先端大学などが連係して実施している。