電力小売全面自由化によって何が変わるか

〔1〕地域独占の解消と電力事業の類型が変わる

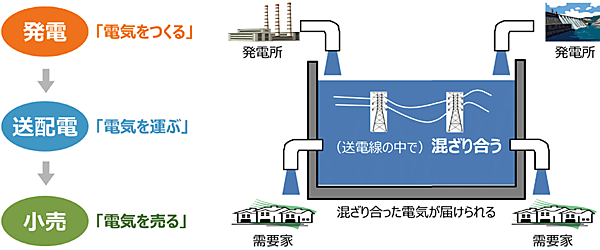

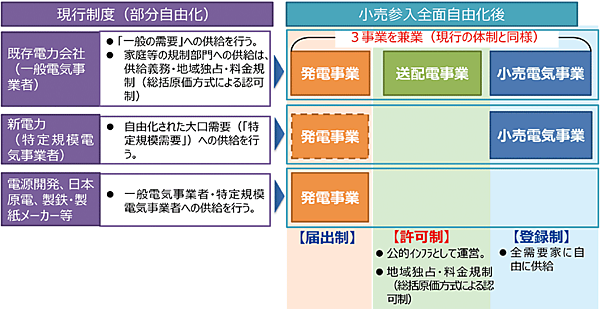

今回の電力小売全面自由化によって、まず、既存の10電力会社の地域独占がなくなり、これまでサービスを行えなかった他地域でもサービスを開始できるようになった。さらに、電力事業の類型も、「一般電気事業」や「特定規模電気事業」などの区別から、「発電事業」「送配電事業」「小売電気事業」という新しい類型に見直され、それぞれ必要な規制(届出性、許可制、登録制)が課されるようになった(図4)。

図4 小売参入全面自由化に伴い電気事業類型が変わる

〔2〕何か変わるのか

それでは、既存の電力会社10社時代に比べて、今回の小売全面自由化への移行によって何が変わるのか、想定できることを(すべてではないが)、以下に挙げてみよう。

(1)エネルギー関連分野企業の産業構造が変わる

従来の石油精製会社やガス会社、電力会社などの電力・エネルギー関係事業者、あるいは地方自治体が活性化し、さまざまな人たちが自身の所有する設備を効率よく稼働させるために、次のような新ビジネス創出の可能性がある。

- 自家発電装置の需要拡大:大工場では、これまでの非常用自家発電を常時自家発電として利用し、自身で使う電気は自身でまかなうようになる。そのため、コンパクトな自家発電装置の開発や製造も活発化し、その需要も増えるようになる。

- 地域の小売電気事業者の登場:例えば、自治体のごみ焼却場からできた電気を、民間企業が購入して販売したり、自治体自身がそれによる発電事業を行ったりする可能性が出てくる。

- コージェネの活発化:排熱を利用して動力・温熱・冷熱を取り出すコージェネレーションを活用して、新しいエネルギー供給システムを提供する事業者が登場する。

- 中/小水力発電:中/小水力発電をもっている自治体が、発電・売電事業のビジネスを開始するようになる。

(2)電気料金

電気料金についても、これまで電気事業法で保証されていた料金体系が変わってくる。

- 総括原価方式注3の料金体系が変わる

- 電気を多く使う需要家ほど料金が高くなる「三段階料金制度」から、使えば使うほど安くなる新料金メニューが登場する。

2016年4月1日の電力小売全面自由化開始を前に、各社から新しい料金プランが続々と登場しているが、その多くは、ポイントサービスやガスや電話などとのセット割である。電力単体では、各社を比較すると実際には電気料金が高くなるケースがあったりするが、セット割であればトータルで電気料金が安くなるように設定されている。しかも、携帯電話事業者との契約が数年の縛りがあるのと同様に、新メニューのセットプランなどにおいても契約年数の縛りがあったりする。

このようなサービスプランで本当の意味での電気料金の価格低下につながるのだろうか。

例えば、電力自由化の先進国であるドイツなどにおいては、国が積極的なインフラ整備に対して、インセンティブ(奨励金)の仕組みを導入する政策を進めている。そうすることで、電力を効率的に送ることができる直流化や、太陽光や風力発電を事業者が導入しやすくなり、発電システムの効率化が図れ、その結果市場の活性化につなげている。

〔3〕電力の質は変わるか?

一方、小売全面自由化になると、電力の質(安定した電圧や周波数など)は変わるのだろうか。

図5のように、電力小売事業者は、発電所から電気を買って、需要家に(同じ量の)電気を売っている。各地の発電所で発電した電気は送電線の中で混ざり合うが、電力小売事業者が発電所から買った電気がそのまま需要家に供給されていると考えてよい。したがって電気自体の質は、どの事業者から買っても変わらないのである。

また、電力インフラ(ネットワーク)は、国際的に共通した「設備計画基準」として「n-1基準理論」という設計思想のもとで構築されている。ここでいう‘n-1’(エヌ・マイナス・ワン)とは、電力ネットワークのどこか一部に不備が出てきても電力設備は止まらない(すなわち、電力供給が継続して行われる)という意味を表している。

▼ 注3

総括原価方式:「発電」「送電」「電力販売」にかかわるすべての費用を「総括原価」としてコストに反映させ、さらにその上に事業報酬(利潤)を上乗せした金額が、電気の販売収入に等しくなるように電気料金を決める方法。