本当の改革は送配電分離か?

〔1〕ガスの小売全面自由化との関係

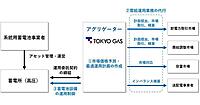

電力に続いて、2017年にはガスの小口・小売全面自由化が実施される予定だ。また、2022年にはガスの大手三社(東京ガス、大阪ガス、東邦ガス)の導管部門の法的分離が行われ、これによってガスの産業構造はさらに大きく変わると考えられる。このような動きと同期して、電力会社とガス会社との連携事業、あるいは合併などの可能性は十分に考えられ、日本は電力&ガスが統合した新たなエネルギー時代を迎えることになる。

〔2〕真の市場活性化は「送配電分離」後?

今回の一連の電力システム改革の最大の目的は、電力システム改革の第3段階となる、2020年の送配電分離である。

前出の図4に見られるように、今回の電力小売全面自由化、つまり電力システム改革の第2段階では、送配電事業は既存の電力会社が運営することになっている。そのため送配電事業は自由化前の地域独占形態のままで、料金は「総括原価方式」による認可制のままなのである。

2020年の送配電分門の法的分離(電力システム改革第3段階)後になって、初めて電力・エネルギー関連市場が真の意味での公平な競争市場となり、その結果、最終的には電気料金の適切な価格設定に落ち着くものと考えられる。

既存電力会社の売り上げ(利益)はこれまでのようには達成できなくなるため、経営努力が求められるようになる。そのためには、既存のインフラについても新技術や新システムを導入して再構築し、効率のよい設備運営やエネルギー供給を行っていく必要がある。国内には、古くは大正3年から使い続けられている送電線などはまだたくさん存在しているのだ。それらの実現過程では、今回の電気事業法の改正だけでなく、建築や道路など街づくりに関連するさまざまな法律の改正が必要となるであろうし、国全体のインフラ作りに関する新しい政策も必要となる。

電力小売全面自由化がスタートしたといっても、本当に需要家が自由化のメリットを享受できるのはこれからなのである。今後の動向に注目したい。