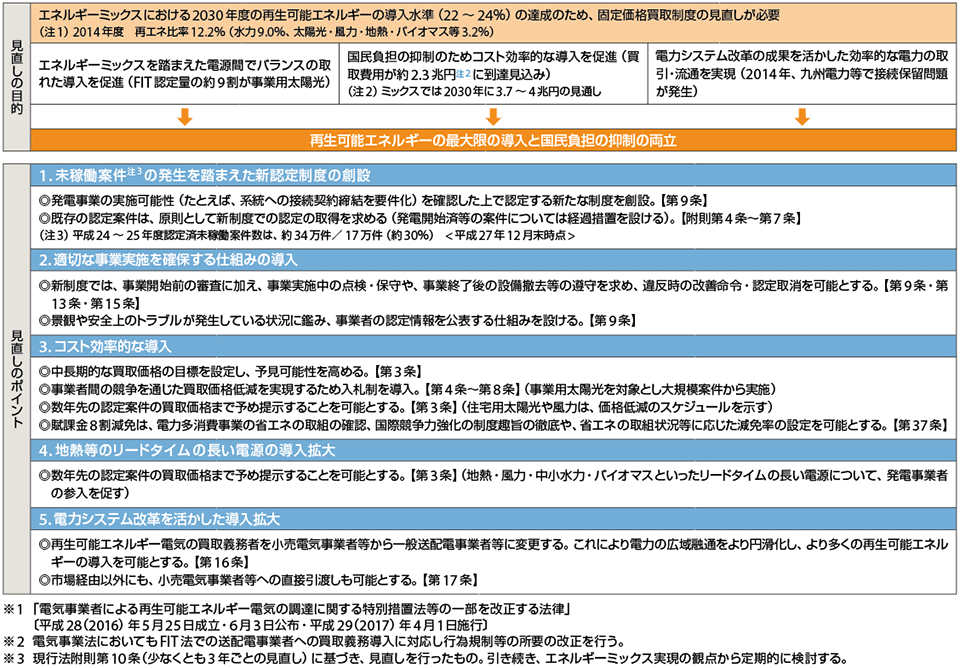

FIT見直しの5つの具体的なポイント

江崎:具体的にはどのようなところが見直されたのでしょう。

〔1〕新認定制度の創設

松山:見直しのポイントは大きく5つに整理できます(表1)。

1つは、認定制度の見直しです。従来のFITは、投資拡大を最優先する制度だったので、認定の要件が緩く、FITの認定を取っても発電を開始しない、という案件が数多く出てきました。平成24(2012)年、平成25(2013)年には40円代、30円代というきわめて高い買取価格の案件だったのですが、太陽光パネルは年々値段が下がっていく。権利だけ保持して運用を遅らせればその間の値下がり分は利益として加算されてしまうわけです。買取期間は運用開始してから20年注5ということになっていますから大きいのです。

これにはやはり制度自体の調整が必要です。2017年4月1日の段階で、動いていない案件や準備ができていない案件は、もう一度認定を取り直していただくことになります注6。

〔2〕適切な事業実施を確保する仕組み

松山:2つ目は適切な事業実施を確保する仕組みで、再エネ事業の持続可能性に繋がる話です。これは、欧州にもどこにもない日本独自のユニークな制度だと思っています。

FITはいわば補助金をもらうだけの制度で、導入インセンティブ措置のみなのです。しかし、発電のことを考えずにお金儲けばかりを考える事業者が多発するようでは、おそらく投資家のおもちゃになってしまう。むしろ、メリットを与える以上は、きちんと発電していくということに対して、行政が規律・管理をしていかないといけないのではないかと思っています。

ですから、FITを前提に再エネ発電は稼働している中で、その対象となる事業に対してはこれに規律を与えて、運用メンテナンスをしたり、しっかりと事業を継続してもらえるような仕組みにする。この方向性は、事業者のメンテナンスや事業管理自体を集約化し効率化する動きにもつながっていくことを期待しています。そのようにして発電システムとしての効率を高めていって、20年に限らずもっと長く発電していってもらえる事業者を増やしていきたい。この仕組み自体は、従来のFITには組み込まれていなかったのです。

江崎:そうですね。なかったですね。

松山:おそらく世界的にも見当たらないユニークな制度だと思います。特に、狭い国土に小規模で分散的に太陽光発電が導入されている日本が最初にその課題に直面するはずであり、私たちは世界に先駆けて先に気づいて手を打ちたいと考えています。そして、このことを、世界に対しても次の政策の方向性として発信していきたいと考えています。

2015年の夏に、2030年のエネルギー構成の姿を提示したエネルギーミックス2030注7を示し、これに向けて政策を展開していくのですが、現在のFITで生まれる「導入量」だけを考えていても、FIT対象期間である20年が経ったのちに投資家がみな離れていって電源が20%脱落したら大変なことになる。エネルギー政策としても大混乱です。ですから、導入された再エネがいかに安定化していけるかも私たちの課題なのです。

認定制度は、「事業計画」を認定する仕組みへと衣替えし、その計画に盛り込まれる発電量管理やメンテナンス等の事業実施が、事業者によって適切になされることを義務化します。その上で、「もしきちんと発電をしないようならば、そういう条件・準備が整っていないようならば認定を取り消します」という厳しい仕組みも導入し、より健全な再エネ(主に太陽光ですが)を念頭に置きながら、取り組みを進める予定です。

〔3〕買取価格の改革:中長期価格目標の設定

松山:次が、表1の「3」と「4」に関わる買取価格自体の話です。現状の日本の買取価格は国際的に見て非常に高いです。太陽光についていえば、制度開始当初の40円から今年24円まで4割下げてきたのですが、それでもまだドイツの2倍、中国やインドに比べると3倍くらいになりますね。

江崎:日本では普通の電気料金が米国のだいたい2〜3倍ですからね。

松山:そうですね。これまでの制度が投資家に優しかった、極めて緩かったということは、結果的に、まだ競争が十分に生まれていない、ということだと思います。FITはある意味、官製市場(公が市場を設計する仕組み)のようなもので、国が価格を付けるとそれに応じて市場ができ、動いていく。極めて強力かつ怖い仕組みです。

江崎:固定相場制みたいなものですね。

松山:そうです。そして、この自由経済のなかで、FITをどう適切な形で位置づけていくという点には、私たちも非常に悩みました。いろいろな国の制度を調べましたが、どの国も成功はしていない。それぞれ失敗がある。各国の失敗も踏まえながら、どうすればいいのかを考え、現段階の最善策が、今回の買取価格の見直しだと考えています。

これまでは「総括原価主義」注8的にコストを積み上げ、これに一定の利益を乗せて、いわば実コストベースで買取価格を設定してきたわけですが、これだとどうしても競争は生まれない。他方で現実を離れて急激に買い取り価格を引き下げると、産業がついてこれずに市場が破壊されてしまう。そこで、事業者に予測可能性を与え、イノベーションを促しながら競争力を高めていくという観点から、今後、国が中長期の価格目標を作っていくということにしました。なかば社会主義的・統制経済的にも見えるかもしれませんが、国が買い取り価格を決めるFITはそもそもそういう側面をもちます。この中長期目標をベースとしながら、導入の状況やコストの推移等を見つつ、具体的な買取価格を決める仕組みにする予定です。

〔4〕中長期の買取価格目標と入札制の導入

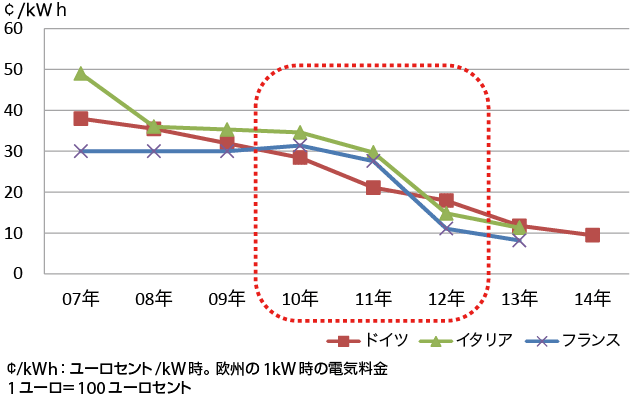

松山:日本のFITは主にドイツに学んで作った制度ですが、日本がFITを導入した2011年、2012年は、欧州が太陽光の大量導入に、相当苦しんでいた時期でした(図5)。

江崎:ドイツが一番厳しかったですね。

松山:ええ。当時ドイツは、太陽光の急激な導入抑制を主軸においていましたし、風力も相当程度導入が進み成熟していた時期であったため、単年度での買取価格の設定や、導入量によって価格が自動変動する仕組みなどいろいろな形の対応策を取ったわけですが、他方、これらの措置は、先々の見通しが立たなくなり、投資の観点からは厳しい制度になっていたといえます。

日本の場合、太陽光以外の風力や地熱など、太陽光以上に長期の投資が必要で、かつ欧州以上に地理的に適地が少なく、事業が成り立ったとしても、環境アセスメント注9が必要になり、住民調整が必要になってくるとなると、その間の投資をどのようにしてもたせるか。たとえば3年後に認定が取れるとすれば買取価格はいくらか、ということが「見えるか見えないか」で、投資判断は相当変わってくるということで、今回の改革では、より先の時点での買取価格をあらかじめ決定して、収入の予測可能性と安定性を高めることにしました。

江崎:日本では、具体的にはどのような買取価格の設定になるのでしょうか。

松山:少なくとも太陽光以外の電源については複数年価格、すなわち2年から3年、4年、5年くらいまで、先々の認定案件に対して買取価格がいくらになるかということを、あらかじめ決めることにします。住宅用太陽光についても、商品開発に一定期間かかるので、同様に2年くらいは必要かもしれません。他方、事業用の太陽光については、こうした取り扱いは行わず、先にお話しした中長期の価格目標をベースにしながら、実態を踏まえて、毎年度価格を決めていく予定です。

これと同時に、すでに相当の市場が出来上がり、競争の環境が整ってきた事業用太陽光については、より競争を生んでコストダウンを図るための仕組みとして、買取価格を「入札制」により決める方式を導入します。

欧州ではすでに各国はすべて入札制度などの市場要素を取り入れた価格決定とするようにEU全体で取り組んでいますが、日本もこれにならって採用することにします。現在はまだ詳細の対象規模を決めていませんが、メガソーラーなどの大規模な事業用太陽光を念頭に考えています。50kWや100kWといった中小の太陽光発電と、2MW、5MW、10MWというメガソーラーとでは相当コスト構造が違ってくるのですが、規模に応じて国がすべて決めていくことは限界があります。競争を通じて最も効率的な導入を促すことを狙っています。

「中長期目標」、「複数年度」そして「入札制」ということをパッケージ化することによって、国民負担の抑制について過去の実績に照らし合わせて導入拡大が図れるようにしていきたい、と考えています。

〔5〕システム改革を活かした導入の拡大

松山:最後に、表1の「5」にある、システム改革についてです。今回、再エネの買取義務者を小売事業者から一般送配電事業者に変更しました。

FIT導入当初は、再エネ電気にこれほど多くの事業者が急速に参入するとは想定されていませんでした。このため、従前の制度であるRPS制度注10にならい、小売事業者に調達義務を課す仕組みで問題はなかったのですが、再エネ電源の導入レベルが10%を超えて20%を超える目標をもつこととなり、一方で、電力が自由化されてPPS(新電力)が何百社も小売り事業に入ってくる注11と、1つの小売事業者だけでは対処できない状況が生じ、相互間で調整、さらには地域を超えた電力融通もしなくてはならない事態も想定される。となると、欧州各国が基本的に採用しているように、送配電会社が一括買取をして、そのうえで市場を経由して売却していくほうが電力の広域融通や相互調整ははるかに円滑になります。結果的に、円滑かつ効率的な調整により最大限の再エネが電力システムとして受け入れられるようになるはずであり、先に述べた電力システム側のルール整備の面での大きな一歩となるはずです。この点は今回の改正のタイミングで行うべきだろう、と考えました。

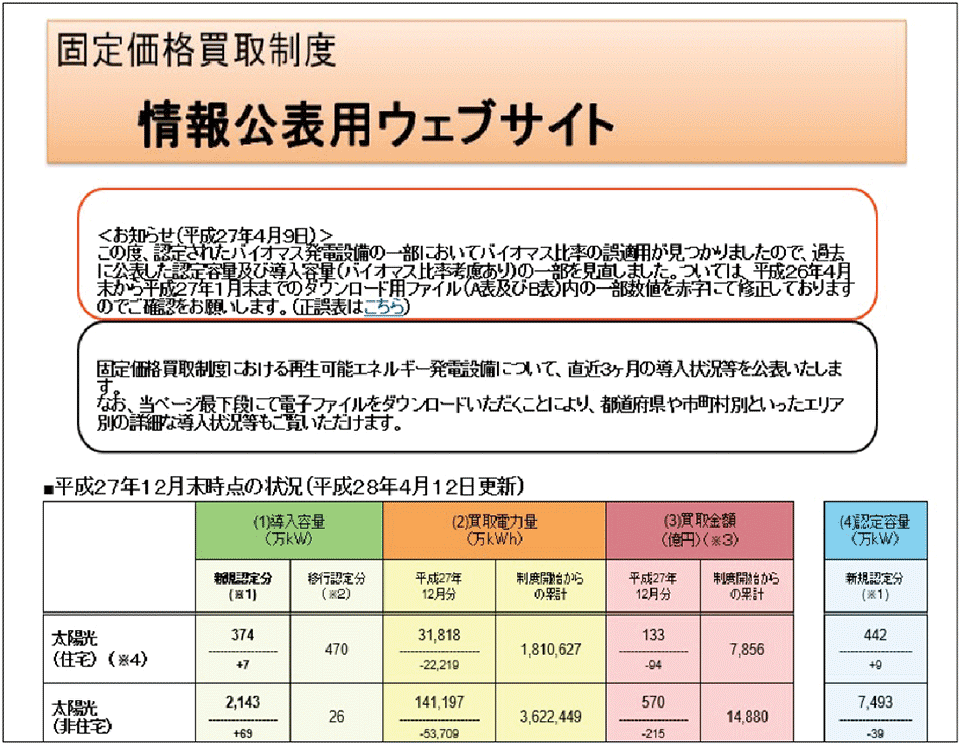

加えて、先に再エネ参入の課題として挙げた「(3)国民意識あるいは地域との共生といった面での、社会としての受容」に関連しますが、今回の改正では、地域でのトラブルを防止するために情報の公表を義務化して公開します(図6)。認定情報を自治体と共有して、自治体が各規制(条例など)に基づいて指導等を行う仕組みや、FIT法に決められた規制のもと地元と調整する、というような運用上の強化を図っていきます。

「経済」「電力」「地域・国民」という各要素のバランスが取れた仕組みにしていって、20年経ったときにキチンと残る電源にしないといけないのです。

(後編につづく)

▼ 注6

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/kaisei/fit_0525.pdf

▼ 注7

エネルギーミックス2030年

▼ 注8

総括原価主義:資金調達コストや適正利潤(適正な事業報酬)を原価に上乗せして料金を決定する方式。

▼ 注9

環境アセスメント:大規模開発事業等による環境への影響を事前に調査して、予測、評価を行う手続きのこと。環境影響評価。

▼ 注10

RPS制度:RPSはRenewables Portfolio Standardの略。再生可能エネルギー利用割合基準制度。