脱炭素時代のエネルギー源として、太陽光や風力、水力、地熱、バイオマスなどさまざまな再生可能エネルギー(以下、再エネ)がある。それらは地球上にある自然エネルギーを利用したものが多いが、それだけでは実用にならない。太陽光で発電した直流電圧(DC)の電力(エネルギー)を、家庭用の交流電圧(AC100V/200V)に変換したり、蓄電器に充電したりしなければならない。このような制御に半導体が登場する。さらに、半導体を使って無駄な電力を削減する技術(省エネ技術)や、半導体自身が消費する電力を削減する技術もある。半導体は、AI(人工知能)やDX(デジタルトランスフォーメーション)に欠かせない技術として脚光を浴びているが、実は脱炭素にも欠かせない重要なキー技術なのである。

「再エネ」に「省エネ」に活躍する半導体

脱炭素が目指すカーボンニュートラル(CO2排出実質ゼロ)とは、企業や家庭などにおける人間活動で生成されるCO2と、植物が光合成によって酸素を発生するために吸収するCO2の量の収支をゼロにする(実質ゼロにする)ことである。気象庁によると、海は海域によってCO2を吸収する区域と放出する区域があるが、総じて吸収する方が多いという注1。脱炭素に必要なことは、できるだけCO2を出さない、あるいはCO2を減らすことに尽きる。

CO2を出さないようにするためには、CO2を排出しない動力やエネルギーを使う。またCO2を減らすためには無駄をなくし、わずかなエネルギーでシステムや動力を動かすように消費電力を可能な限り下げる(省電力化する)ことだ。前者の場合は再エネを増やすことであり、後者の場合は消費電力の削減に電力効率を上げることである。

さらに、モーターを使うシステムに半導体のインバーター注2を採用するのは、モーターの回転数を自由自在に制御して、最も効率の高い回転数に最適化するためだ。

現在、使用されている再エネは、太陽光発電と風力発電、水力発電が主力電源となっている。太陽光発電は、光を電気に変換するフォトダイオード(Photodiode)を並べたもので、これは直流電力を生み出す半導体の一種である。

また、風力や水力発電は、自然の風や水流で交流発電機を回して交流電力を生み出すが、数万ボルトといった高電圧で送電するための変電設備注3が必要である。このような変電を行う場合も半導体が必要となる。環境先進国のドイツでは、2020年の総電力消費における再エネの割合は約46%であった注4。

太陽光発電システムではパワー半導体が活躍

〔1〕太陽光モジュールとストリングの構成

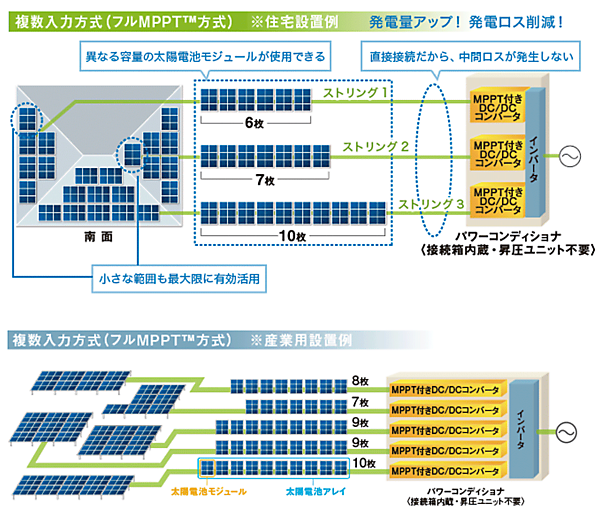

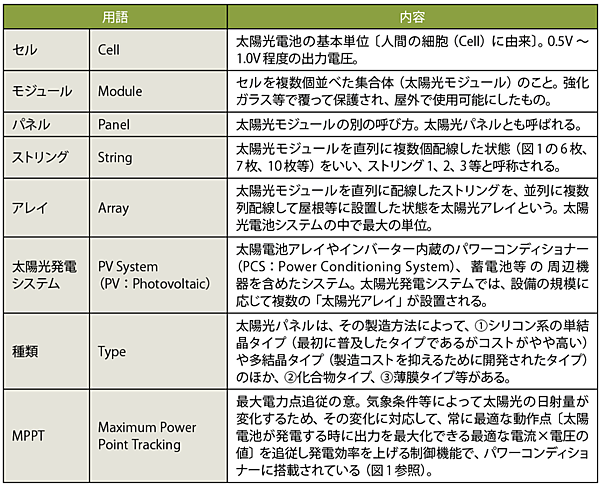

太陽光発電では、直流電力(DC)を発電するため、これを商用の交流100(AC100V)電源に供給できるようにするには、直流電力から交流電力に変換しなければならない。また、太陽光発電システムは、いくつかのモジュールを直列接続して1つのストリングを構成している(図1、表1)。

表1 太陽光電池に関する用語(図1参照)

出所 各資料をもとに筆者作成

例えば、図1の例では、西側(左側)の屋根に6枚(6個)のモジュールでストリング1を、東側(右側)の屋根に7枚のモジュールでストリング2を、南側(下側)の屋根に10枚(10個)のモジュールでストリング3が構成されている。

〔2〕MPPT技術で太陽光発電システムを自動制御

それぞれのストリングはモジュール数が異なるので最大電圧が異なるが、ここに電圧と電流の積である電力を最大にするようにするMPPT(最大電力点追従)制御技術を使う。太陽の向きや高さによって、南側のストリングと西側のストリングの発電電力が異なるため、MPPT制御技術を使って、常に電力が最大になるように太陽光発電システムの電力を自動的に制御する。

〔3〕DC-DCコンバーターやインバーター回路の活躍

MPPT制御技術はもちろん、半導体チップで実現する。MPPTの出力は日射量によって電圧が変わってくるため、多少変わっても出力電圧を変えないように、DC-DCコンバーター(直流-直流変換器)で出力電圧を一定にしてから、インバーター回路でDC(直流)をAC(交流)に変換する。

このMPPT回路やDC-DCコンバーター、AC-DCインバーター回路はパワー半導体やドライバIC(駆動用IC)、制御用マイコンなどで構成する。

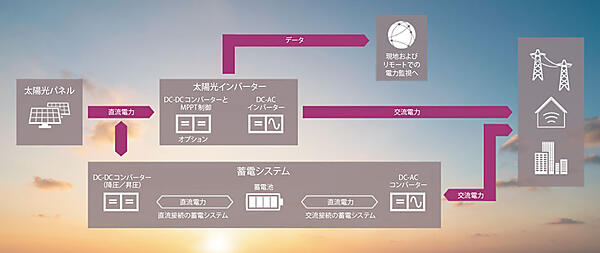

家庭用では、図1右のようにパワーコンディショナーを経由して、このまま100Vの交流電源に接続するが、産業用の太陽光発電所の場合(図2)には、さらに蓄電システムも導入する。太陽光発電は、太陽が昇っている時しか発電せず、日が暮れるとまったく発電しない。このため、昼夜の変動が非常に大きい。これを嫌っていたため、かつての日本の電力会社は太陽光発電システムの導入を長い間ためらっていた。

図2 太陽光発電所に蓄電システム(手前)も導入することで電力網の安定化を目指す

出所 Infineon Technologies

発電電圧の変動が大きければ、電力網全体で逆潮流(家庭の太陽光発電で発電した電力が電力会社の方向に流れること)が発生するリスクが大きくなるからだ。その場合、電力会社としては、停電などの事故に発展する可能性があるため、逆潮流を防止するように制御する必要がある。

しかし、最近では、蓄電池の性能やコストが安くなってきたこともあり、太陽光発電による発電電力の変動を少なくするために、多数の蓄電池を設置した太陽光発電システムが普及し始めている。

〔4〕逆潮流の防止制御と蓄電池の導入

例えば、図3に示すような太陽光発電システムにすれば、実際の電力の需給バランスに近づけることができる。すなわち、昼間は太陽光発電システムからの電力を電力網に送ると同時に、余った電力を蓄電システムに貯めておく。一方、夜は太陽光パネルからの電力はゼロになるため、蓄電システムからの電力を系統電力線に送る。これによって、電力網全体は昼夜の電力の変動差を減らすことができ、需給バランスに近づけることができる。

図3 次世代太陽光発電所は蓄電池も備えて出力変動を抑制

出所 Infineon Technologies、Solutions for solar energy systems - Infineon Technologies

ここでも太陽光インバーターでは、MPPT制御技術だけではなく、DC-DCコンバーターやDC-ACインバーターにパワー半導体、ゲートドライバIC(パワー半導体を駆動するために必要な電力を供給するIC)、制御用マイコンなどの半導体が活躍する。制御すべき電力によって、連載の第2回(本誌2021年10月号)で説明したシリコンのMOSFET、IGBT(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)、SiC MOSFETなどの半導体技術を使い分けていく。

▼ 注1

https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/db/mar_env/knowledge/global_co2_flux/global_co2_flux_map.html

▼ 注2

インバーター:Inverter。直流のバッテリーから交流のモーターを回転させるための直流-交流変換回路。

▼ 注3

変電設備:低電圧で発電した電気を高電圧に変換して送電する設備。その逆の場合もある。

▼ 注4

https://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=44834&oversea=1