風力発電では効率を上げ周波数を安定させる

風力発電では効率を上げ周波数を安定させる

〔1〕いったん直流に変換する

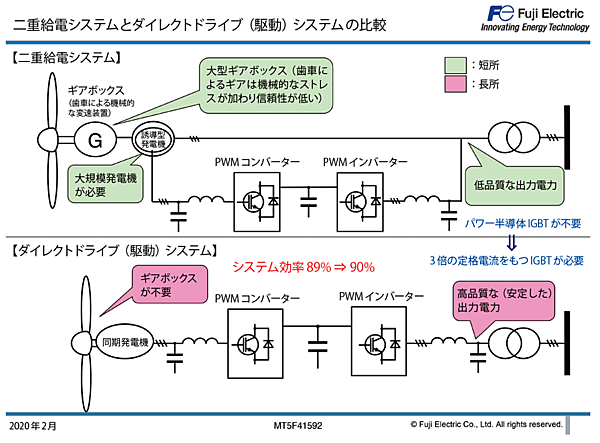

風力発電の場合でも、やはり半導体の制御によって電力網へ安定した電力を提供できるようになる。例えば、風の強さによって発電機の回転数が変わるようだと、安定した電力は得られない。そこで、羽根(ブレード)の回転に伴って発電機の回転から発生した交流電力を安定化させるために、いったん直流に変換し、安定した電圧と周波数の電力を系統電力網へ送る技術を使っている(図4)。

図4 半導体を使って安定電源を作り系統電力網へ送出

PWM:Pulse Width Modulation、パルス幅変調。半導体を使った電力を制御する方式の一種

IGBT:Insulated Gate Bipolar Transistor、絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ。電源(電力)の制御・供給を行うパワー半導体の一種で、大電力を高速にスイッチングできる半導体

出所 富士電機

AC-DCコンバーターは、安定化直流電源を創り出すのにPMIC(Power Management IC、大規模な複合電源IC)とパワー半導体を使うが、DC-ACインバーターではPWM(パルス幅変調)技術によって正弦波の交流電力を作り出す。

〔2〕風力発電でもパワー半導体が活躍

図4の上の図では、風力発電機による交流電力(AC)を一度AC-DCコンバーターで直流を作り出し、直流の半導体回路を使って安定な電圧と周波数を創り出した後、DC-ACインバーター(PWMインバーター部分)で安定な交流を作り、図4の右側の電力網へ送り出す。このような安定な電圧を創り出すための回路に、パワー半導体(IGBTやSiC MOSFETなど)を使う。この図4の上の図は、現在使われている回路である。

ここでは、風車のブレードのゆっくりした回転(15回転/分程度)を、交流発電機の高速回転(1500〜2000回転/分程度)に変換するギアボックスを使うが、歯車によるギアは機械的なストレスが加わるため信頼性が十分ではない。そこで、ギアボックスを使わず、直接AC-DCコンバーターから安定化電源回路を通して、直流から交流へ変換する回路が開発されている(図4の下部)。

富士電機では、さらに重量と体積の大きなトランス(変圧器)も除去するため(トランスも設置しなくてもよいように)、多段のDC-ACインバーターによって電圧を上げ、図4の下の例よりも変換効率を90%から93%へと最も高くしたという。変換効率が高ければ損失が少なくなり、十分な電力を供給できるようになる。

〔3〕安定供給のため蓄電システムを設置

太陽光発電、風力発電ともに少しでも効率を上げて送電電圧を上げるために、シリコンのIGBTに代わって、SiC MOSトランジスタ(本誌2021年10月号連載第2回を参照)を使う方向にある。Ga2O3(酸化ガリウム)という新しい半導体も登場しているが、半導体のエネルギーギャップ注5がSiC(シリコンカーバイド)よりも大きいため絶縁耐圧が大きいが、今のところ電子移動度〔半導体の中の電子(キャリア)などの動きやすさ〕が75cm2/VS注6とSiC MOSトランジスタの1/6しかないため、まだ有望とは言い切れない。

太陽光発電システムでは、昼夜の発電電力の差が大きすぎるため安定的に電力を供給するよう、発電所に蓄電システムが導入されるようになってきたが、風力発電でも同様に発電所に蓄電システムが設置されるようになってきている。

洋上風力発電に適した直流送電を

〔1〕日本でも大規模な洋上風力発電の計画

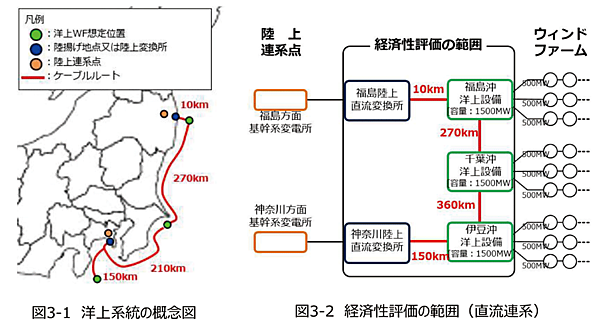

風力発電はドイツなどの欧州や中国で盛んだが、大きな出力をもつ発電所とするために、最近では陸上よりも風況の良い洋上風力発電が有力になってきており、導入が活発化している。日本政府も「2050 年カーボンニュートラル」の実現に向けて、大規模な洋上風力発電の導入計画を発表している注7。

〔2〕SiC半導体が有望な市場へ

このような直流送電を導入するために、半導体の需要がある。この場合は、風車のブレードの回転に連結させて交流発電機を回し、その発電された交流電力を直流に変換して安定化電源を作り、DC-DCコンバーターで電圧を変換し直流を送電することになる。

交流の場合には周波数(50Hz/60Hz)注8の精度が要求されるが、直流の場合には直流電圧を精度よく作ることが求められる。そのためにパワー半導体が必須となり、それもSiCが有望な市場になりうる。電力インフラ用の半導体は、各部品のコストにナーバスな自動車用途と違って、コスト的にシビアではないからだ。

図5 洋上風力には直流送電が有利

※図中の赤線部分(ケーブルルート)が直流送電網

出所 「次世代洋上直流送電システム開発事業」(事後評価:2015年度~2019年度 5年間)、NEDO スマートコミュニティ部、2020年9月3日

▼ 注5

エネルギーギャップ:電子が結晶内を自由に動ける伝導帯と動けない価電子帯との間のエネルギー差。

▼ 注6

75cm2/VS:定性的には単位電界当たりの電子の速度を表す。

▼ 注7

日本政府は、洋上風力発電の導入目標を2030年までに 1,000万kW(10GW、100万kWの原子力発電10基分)、2040 年までに3,000万kW〜4,500 万kW(30〜45GW、同30〜45基分)を設定した。

洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会「洋上風力産業ビジョン(第1次)」、令和2(2020)年12月15日

▼ 注8

周波数(50Hz/60Hz):現在日本には、地域によって「50Hz」(東日本)と「60Hz」(西日本)の2種類の周波数が存在している。