半導体は消費電力を下げるキー技術

半導体は消費電力を下げるキー技術

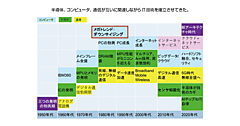

ここまで、太陽光発電や風力発電などの再エネの効率や信頼性を上げるために半導体が使われる例を紹介してきたが、半導体はもっと広い範囲で消費電力を減らし、(その結果)CO2を削減するキー技術のようにも使われてきた。

ここでは、その歴史と事例を見ていく。

〔1〕コンピュータの小型化と省電力化

真空管から半導体トランジスタに変えた理由の1つが、電子回路における消費電力の削減であった。1947年のトランジスタの発明以来、電子機器の消費電力は劇的に削減されてきた。ラジオやテレビをスマートフォンなどの携帯機器で視聴できるようにしたことに加え、コンピュータを大きな専用のコンピュータ室から開放し、パソコンレベルの小型サイズへと消費電力を減らした。

さらに、半導体トランジスタは集積回路(IC)へと進展したが、このことが電子回路の小型化だけではなく消費電力も削減させた。初期の電卓や携帯電話のサイズが大きかったことが何よりもそれを物語っている。

〔2〕インバーター制御によるエアコンの省電力化

最近になっても、実は電力削減(省電力)のために半導体を使う事例は、枚挙にいとまがない。

例えば、エアコンの回転数をインバーターで変える技術にはパワー半導体やマイコンなどが使われ、エアコンの消費電力を下げ続けてきた。古いエアコンは、真夏では設定温度よりも周囲温度が低くなるとスイッチが入り止まった。また暑くなるとスイッチが入り、100%モーターが動くかゼロかのいずれかだった。

消費電力は、モーターがフル回転している時が最も多い。モーターの回転数をインバーター技術によって自由自在に変えることができれば、部屋がある程度冷えたら回転数を落とすのである。いわばダラダラ運転する方が消費電力は低い。クルマでも時速40〜50kmで常に走っている時が燃費は少ないといわれるのと同様に、緩い速度で回転しっぱなしの方がコンプレッサの消費電力は少ないのである。

〔3〕通信基地局用の半導体で消費電力を1/4へ

もう1つの事例は、通信基地局での機器を開発しているノキアに見られる。同社はネットワークプロセッサと呼ばれる半導体を自社設計した理由を、次のように述べている。「脱炭素には、ハードウェアやソフトウェアなどの改良に加え、独自の半導体チップを開発したことも大きい。この結果、前世代のチップよりも性能は3倍向上し、消費電力は1/4に減った。」

半導体自身の省電力もしながら3次元化へ

〔1〕CPUを並列に使うマルチコア技術の台頭

最後に、半導体チップそのものも消費電力を減らすために進化してきたことについて触れよう。

デジタル用半導体チップで最も消費電力の大きなCPU(中央プロセッサユニット)は、2000年代前半まではクロック速度(CPUの動作周波数)を上げることによって性能を上げてきた〔例:1978年頃:5MHz⇒2003年頃3.3GHzと600倍以上に高速化。現在:最大5.3GHz(2021年)〕。

しかし、クロック周波数を上げるとチップの発熱を許容できなくなったため、クロック周波数を(多少は上がっているが)そのままにしながら、CPUを並列に使うマルチコア技術(1つのプロセッサパッケージに複数のCPUコアを搭載する技術)を採用し、消費電力を上げずに性能を上げてきた。さらに消費電力を下げようとすれば、あまり使わないCPU内の命令を削除したり、CPU回路の一部を休ませたりクロック周波数を下げたりしてきた。

先に述べたノキアの事例も、汎用のプロセッサICだと無駄な命令があり無駄な信号経路もあるため、自らが必要な機能だけを半導体プロセッサに集積することで、性能も消費電力も改善した。半導体は本来、微細化注9すればするほど性能は上がり、消費電力は減ってきたため、微細化がどんどん進んできたのだ。

〔2〕今後も省電力・脱炭素に活躍する半導体技術

しかし最近、半導体回路をつくるためのシリコン上の線幅を10nm注10以下のプロセスノード注11になると、これ以上微細化しても「CPU性能は上がらず、消費電力も下がらない」という現象が起きるようになってきた。このため、どこがボトルネック(障害)になっているかを解析し、寄生効果注12を抑制し、全体を設計し直すことで「性能」「機能」「消費電力」を改善する方向に向かっている。

現実に最先端の最も細い線幅である7nmや5nmのプロセスノードを使用しているといっても、IC上にはどこにもそのような寸法のパターンはない(注 11を参照)。性能や消費電力が改善された設計に対して、7nmや5nmという言葉を使っているのだ。

半導体技術が、その集積度を向上させるために、現在の2次元の製造方法から3次元化(立体構造化)の製造方法に向かっているのも、さらに半導体の性能や消費電力を上げようという動きであり、半導体技術が今後も消費電力を下げ(省電力化)、脱炭素に向かっている方向に変わりはないのだ。

(終わり)

筆者Profile

津田 建二(つだ けんじ)

現在、英文・和文のフリーの国際技術ジャーナリスト兼セミコンポータル編集長兼News & Chips編集長。日経マグロウヒルやReed Businessなどで、半導体・エレクトロニクス産業を40年取材してきた。欧米アジアの技術ジャーナリストと幅広いネットワークをもつ。

▼ 注9

微細化:半導体の集積度を上げるため回路の線幅を細くすること。

▼ 注10

10nm:10ナノメーター。人間の頭髪の太さ60〜80μmよりも100倍以上も細い線幅。

▼ 注11

16nm程度のプロセス技術までは、「設計ルール」として最小寸法を表した。しかし、これ以上、実際の寸法を短縮できなくなってきたため、「プロセスノード」という言葉で、より高い性能・より低い消費電力が得られる技術を総合的に、例えば7nmプロセスノードという言葉を使っている。実際の半導体回路の寸法ではどこにも7nmという寸法は存在しない。例えば、TSMCの7nmプロセスノードは寸法上はIntelの10nmプロセスに近い、といわれている。

▼ 注12

寄生効果:本来意図しない場所にコンデンサ容量や抵抗値などが発生すること。