目標達成年が唯一の基準ではない

ここまで、RE100メンバーの目標達成年に紹介してきたが、レポートでは、目標達成年だけが、その企業が積極的な取り組みをしているかどうかを判断する基準ではない、と主張している。

企業が決定する目標達成年は、企業が事業を営む市場(地域)の法制度など、さまざまな要因の影響を受けている。そのような差を考慮せずに目標達成年を判断してはいけないというのだ。

さらに、RE100としては、単に個々の企業がそれぞれの事業で使用する電力をすべて再エネにするだけで良いとは考えていない。同じ再エネの導入でも、このあと述べる「インパクトのある調達」につながるものを、可能な限り利用することを推奨している。RE100としては、参加している企業がなるべく早い時期に再エネ100%を達成することを重視すると同時に、その調達方法も重要視している。

調達方法を解説したRE100技術基準

〔1〕RE100技術基準

RE100は、企業における再エネ導入を信頼性高く進めるために、調達に関するさまざまな基準を定め、RE100 Technical Criteria(RE100技術基準)注6として公開している。

この技術基準は、2016年4月27日に第1版が発行されたあとも市場の変化等にあわせて随時改訂されており、本稿執筆時点では2021年3月22日に公開された第3版が最新版となっている。

RE100技術基準の第3版では、まず基本的な点として、RE100において再エネと見なされるエネルギー源を、次の5つのものに限定している。

■地熱

■太陽光

■持続可能な方法で調達されたバイオマス(バイオガスを含む)

■水力

■風力

〔2〕「インパクトのある調達」と具体的な調達方法

これらのエネルギー源をもとにつくられた再エネを調達するにあたり、RE100では「インパクトのある調達」(impactful procurements)を行うことを推奨している。RE100技術基準では、「インパクトのある調達」を「化石燃料による発電の置き換えにつながるような、新しい再エネ発電の建設を確実にする調達」と定義している。

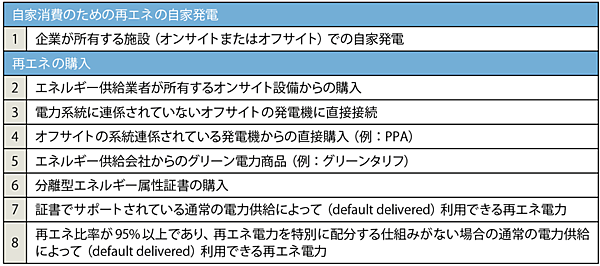

この定義に基づいてRE100では、再エネの調達方法として表3に示す8つの方法を定めている。

表3 RE100で定められている再エネ調達方法

オンサイトやオフサイト:用語の「サイト」は企業における自社敷地のことを指す。そのため「オンサイト」は「自社敷地内」、「オフサイト」は「自社敷地外」を意味する

PPA:Power Purchase Agreement、電力販売契約

分離型エネルギー属性証書:電気そのものがもつ価値と再エネ(非化石)の価値を切り離し、証書化して独立して取引できるようにしたもの

出所 RE100 Technical Criteriaをもとに編集部作成

このうち7番目と8番目の通常の電力供給(default delivered)による再エネ購入は、第3版のRE100技術基準で新たに追加された調達方法である。

しかし、RE100としては、このように既存の電力供給の仕組みで調達する方法を「受動的なアプローチ」(passive approach)と定め、残りの自家発電やPPA(Power Purchase Agreement、電力販売契約)などに取り組む「積極的なアプローチ」(active approach)」と明確に区別し、企業としては1番目から6番目に相当する「積極的なアプローチ」に頼ることを推奨している注7。

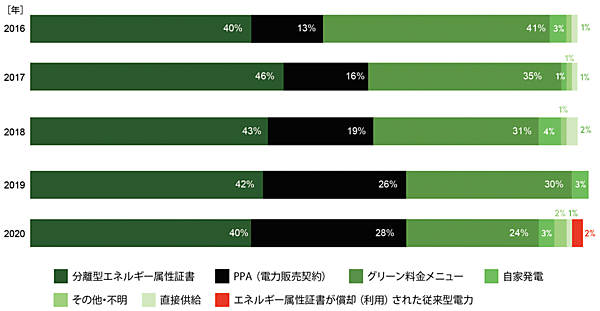

このような基準を踏まえて、年次レポートで紹介されている再エネの調達方法についての推移を見てみよう(図6)。

2016年から現在まで、エネルギー属性証書を使った取引がRE100メンバーの主な調達方法となっているが、近年はPPAの割合が増えている。

▼ 注6

https://www.there100.org/sites/re100/files/2021-04/RE100%20Technical%20Criteria%20_March%202021.pdf

▼ 注7

例えば「RE技術基準」には、8番目の方法論で再エネを調達する基準を満たす地域は、現時点ではパラグアイ、ウルグアイ、エチオピアのみだと明記している。

関連記事

RE100加盟53社、「2030年に再エネ比率50%」を求む!

2021年4月11日 0:00

パリ協定やSDGsの実現を加速する新枠組み「再エネ100宣言 RE Action」がスタート

2019年11月1日 0:00

ブロックチェーン技術は再エネトラッキング、電力証書発行・取引に有効か?

2022年1月9日 0:00

2030年度までに世界の再エネを3倍化しCO2排出ゼロへ 〈後編〉

2024年3月12日 0:00

加速するEV(ZEV)転換への世界的潮流

2022年1月9日 0:00

RE100が年次報告書を発表、メンバー企業が調達した再エネ電力量は昨年比41%増

2018年11月19日 0:00