NGNとグレイター・インターネット

NGNとグレイター・インターネット

江﨑 今のインターネットが少し進化した形のインターネット、これはグレイター・インターネット(Greater Internet)の形じゃないかという気がするのですね。

—グレイター・インターネットとは聞きなれないインターネットですね。

江﨑 グレイター・インターネットというのは、私の造語かもしれませんが、現在のインターネットよりも、もう少し大きな概念です。現在のベストエフォート型のインターネットは、あまりルーティングにインテリジェンスがありません。

ところが、あるサービスに対して、通信経路の「コントロールをしたい」という要求がいろいろと出てきていて、その要求を実現するひとつのアーキテクチャでありプロトコルが、SIPなのです。

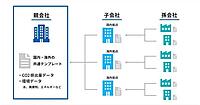

そのとき、キャリアの場合には自分の陣地(サービス範囲)の中と、友達の陣地(グループのキャリア)の中をパケットが通っていけば、きちんとしたサービスが提供できますね。このようなルーティングのインテリジェンスを、どう提供するかというフレームワークがNGNだ、というように見えるのです。

そうだとすると、ユーザー端末が持っているIPアドレスは、グローバル性を持っているのですが、NGNは当面はグローバルな接続性に対して閉じたように見える。そこで、ユーザーの端末同士で通信ができる、さらに、ある意味で閉じたグローバル・ネットワークに接続しても通信ができるということが、ひとつのユーザー端末で実現されているという端末のモデルになるという気がします。

冲中 少なくとも現在、通信事業者がNGNといっている中には、グレイター・インターネットという発想はないのです。インターネットは、あくまでも今のベストエフォート・ベースであり、インテリジェンスは全部エンド端末にある。

要するに、インターネットはステューピッド(Stupid:愚か)なネットワーク(パケットを送るだけで、知的処理を行わないネットワーク)であり、知的処理はすべて接続されているユーザー端末で行う仕組みなのです。

この対極にあるのが、ネットワーク側で知的処理を行う、従来型(レガシー)の電気通信網なのです。そのレガシーな電気通信網の機能をIPベースに組み替えようというのが、NGNだという意識があるわけです。

江﨑 そのときにNGNがいわゆる、"The Internet" とどうつながるかということが一番重要になるのです。NGNのアーキテクチャの標準化との関係、あるいは実際のビジネスでの利用の面からみて、NGNをどうつくっていくか、これから5年、10年というのが正念場という気がしますね。(テーマ2につづく)

用語解説

IMS:IP Multimedia Subsystem、IPマルチメディア・サブシステム)

MMD:Multi-Media Domain、マルチメディア・ドメイン)

IMSは3GPPで、MMDはIMS仕様に基づいて3GPP2で標準化された規格。MMDの基本部分はIMSと同じ。ここではIMSという用語を使用する。

IETF:Internet Engineering Task Force、インターネット技術標準化委員会

インターネット技術に関する技術標準を作成する国際的な標準化組織。

SIP:Session Initiation Protocol、セッション開始プロトコル

通信回線の接続(セッション)、切断などを行うプロトコル。シグナリング(信号制御)プロトコルともいわれる。

STB:Set Top Box、セット・トップ・ボックス

テレビの機能を拡張し、インターネット接続などができるようにする装置。

プロフィール

江﨑 浩

東京大学 大学院

情報理工学系研究科 教授

WIDEプロジェクト

ボードメンバー

MPLS-JAPAN代表

IPv6普及・高度化推進協議会

専務理事

略歴

1987年 九州大学 工学部電子工学科 修士課程了。工学博士(東京大学)。

1987年 (株)東芝入社 総合研究所にてATMネットワーク制御技術の研究に従事。

1990年より2年間 米国ニュージャージ州 ベルコア社客員研究員

1994年より2年間米国ニューヨーク市 コロンビア大学客員研究員。高速インターネットアーキテクチャの研究に従事。

1994年 MPLSのもととなるCSR(セルスイッチルータ)技術を IETFに提案。その後、セルスイッチルータの研究・開発・マーケティングに従事。IETFのMPLS分科会、IPv6分科会で標準化活動に貢献。

1998年10月より東京大学大型計算機センター助教授、2001年4月より東京大学 情報理工学系研究科 助教授。

2005年4月より現職(東京大学 大学院 情報理工学系研究科 教授)

冲中 秀夫

KDDI株式会社

執行役員 技術渉外室長

略歴

1977年 早稲田大学大学院修士課程修了(物理学および応用物理学)

同年 国際電信電話(株)入社

1991年まで研究所にてディジタル移動衛星通信システムの研究開発

1986~1988年 インマルサット事務局にてInmarsat-M/Bシステム開発

1991~1994年 DDIにてPDCシステム開発

1994~1999年 KDDにて海外移動通信事業開発、IMT-2000事業企画等

1999年 DDI入社、移動体通信本部事業戦略部長

2003年 執行役員 au事業本部 au事業企画本部長

執行役員 技術統轄本部技術企画本部長

執行役員 技術企画本部長(組織変更)

執行役員 技術渉外室長

工学博士(早大、1986年)。1999年電子情報通信学会森田賞、業績賞受賞。2005年日本ITU協会功績賞受賞。現在WiMAX Forumボードメンバー。3GPP2 Steering Committee議長、3GPP2 Services and Systems TSG議長、MWIF Board of Directors、早大非常勤講師等歴任。

関連記事

NGNの標準化動向 (1)

FMCフォーラム開催「NGN成功の鍵はオープン化」で意見が一致!

KDDI研究所 山田秀昭主任研究員、「NGNリリース2はIPTVが大きな焦点」