コンピュータ/通信における「世代とパラダイムの違い」

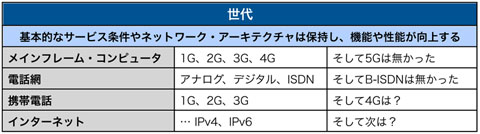

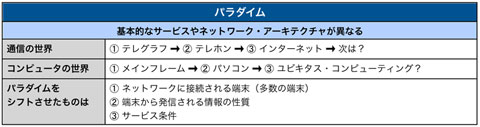

青山 そこで、この曲がり角にある通信産業の流れをとらえるために、これまでのコンピュータ技術と通信技術の発展を「世代とパラダイムの違い」ととらえ、表1、表2のように歴史的に整理してみました。

次世代ネットワーク(NXGN)と新世代ネットワーク(NWGN)

【1】「次世代」と「新世代」の混乱

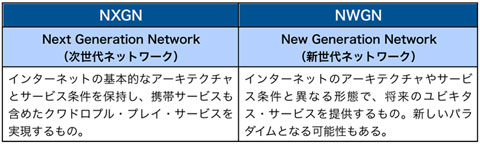

青山 また、最近NGN(次世代ネットワーク)が注目されるようになってきたため、政府の委員会あるいはその他の会合などで次世代ネットワークの議論になると、話がよく混乱する場面に遭遇するようになりました。

そこで、総務省の次世代ネットワーク検討委員会で、NGNを表3に示す2つのフェーズに分類した案を提出し、これが今後の議論のベースとなりました

すなわち、今後のネットワーク技術を、

(1)IPネットワークでトリプル・プレイ・サービス、および携帯電話ネットワークもIP化クアドロプル・プレイ・サービスを提供する「次世代ネットワーク(NGN=NXGN、Next Generation Network)」

(2 )NGNの次に来るポストNGNの「新世代ネットワーク(NWGN:New Generation Network)」

に整理する提案をいたしました。

【2】技術における「世代」とは?

—世代という言葉の意味を、具体的に説明していただけますか?

青山 私は、電子情報通信学会誌の2002年8月号の巻頭言で「世代の更新なのか、パラダイムのシフトなのか」という記事を執筆しましたが、技術の進展を考える場合には「世代(ジェネレーション)」と、「パラダイム(枠組み)」は、まったく違うものであり、これからの技術進歩がどちらをもたらすものかを考えることが必要であることを、主張してまいりました。

「世代(ジェネレーション)」というのは、例えばネットワークのアーキテクチャ(設計思想)、あるいはサービスなどにおいて、基本的な仕組みは保持しながら、その性能や機能、あるいは経済性や形状などを抜本的に改善するものを言います。

ひとつの例として、例えばコンピュータの場合、トランジスタ、IC、LSI、超LSIという技術の進歩に対して、第1世代、第2世代、第3世代、第4世代のコンピュータまで開発されてきて、次は第5世代コンピュータということで、国家的なビッグ・プロジェクトで研究・開発が行われました。しかし、その第5世代コンピュータというのは、ついに世の中に普及しませんでした。

なぜそうなったかというと、その時点でコンピュータはメインフレーム・コンピュータからパソコンにパラダイムが変わってしまったからです。そこで起きたことはメインフレーム・コンピュータの世代更新ではなかったわけですね。

また、通信の分野においても電話網が、(1)アナログ網、(2)デジタル網、(3)ISDNと世代が発展し、次世代の通信技術として世界のテレコム・キャリアとベンダは、ブロードバンド-ISDN(B-ISDN)をATM(非同期転送モード)という技術で実現するために、膨大なリソースをかけて標準化、開発を行いましたが、ついにB-ISDNが普及することはありませんでした。

これは、電話網の延長線上の次世代ではなく、IPプロトコルを用いる「インターネット」の登場によって、新しいパラダイムに変わったからです。すなわち、世代の更新ということではなく、パラダイムの変換(パラダイム・シフト)が起きたのです。

—なるほど。わかりやすいですね。

青山 そこで、携帯電話の世界も第1世代、第2世代から現在の第3世代へと発展してきましたが、はたして、第4世代が現在の第3世代の延長線上にあるのか、別のパラダイムになってしまうかどうか、まだわかりませんね。