802.11n(無線LAN)の標準化動向(4):600Mbpsを実現するMAC副層の仕組み

2007年1月9日 (火曜) 0:00

802.11nは、MIMO(多入力・多出力アンテナ)の環境での通信を基本とするため、従来の無線LAN標準に比べてMAC副層が大幅に改善・変更されている。ここではまず、802.11n におけるMAC副層の主な変更点を整理する。次に、高速化するためのフレームのアグリゲーション(多重化)や伝送効率を上げるためのブロック・アックなどを解説する。最後に、具体的なMACフレームについて、既存の無線LAN標準(802.11a/g)のMACフレームと、新しい802.11n のMACフレームの構成の違いを解説していくことにする。

802.11n におけるMAC副層の特徴

【1】802.11nにおけるMAC副層の主な変更点

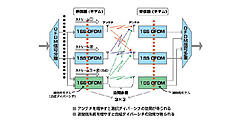

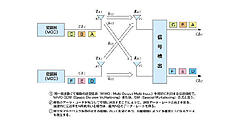

802.11n のMACサブレイヤ(副層)は、送信側と受信側に複数のアンテナを使用するMIMO(Multiple Input Multiple Output、多入力・多出力アンテナ)方式を基本とする通信を行うこともあり、従来のMACに大幅な変更が行われている。表1に示す約30項目が、おもな変更点である。

物理層と同じように、大きく必須項目(表1左側)とオプション項目(表1右側)に分かれているが、必須項目のうち、特に重要な項目は、上から6個までに示す、アグリゲーション(多重)とブロック・アック(Block Ack)項目である。

従来の無線LAN(802.11a/g)の物理層における最大の伝送速度は54Mbpsであるが、この伝送速度でTCP/IPのユーザー・データを送ろうとすると、通常、スループット(実効速度)が20Mbpsくらいしかでない。すなわち伝送効率が54Mbpsの50%くらいしか出ないため、これまで大きな問題になってきている。このような現状を改善するために、802.11nでは、アグリゲーション(MSDUアグリゲーションとMPDUアグリゲーションの2回のアグリゲーション)とブロック・アック(Block Ack)項目が必須項目として追加されたのである。

この理由は、TCP/IPの通信において、上位層からくる各フレームに、MAC副層ではMACヘッダを、物理層では物理ヘッダを、順次、個別のフレームごとに付加していくなどのオーバヘッド(付加的処理)があること、それに加えて、無線特有のフレーム1個を受信するごとに、受信側はAck(確認応答)を返さなくてはならないということ、などがあるからである。

【2】ブロック・アックによるオーバヘッドの改善

802.11nにおいて、高速な伝送速度を実現する場合、従来通りの方法で伝送すると、前述のように速度が速くなるほど、ヘッダを付加するなどのオーバヘッドも大きくなってしまう現象が発生し、伝送効率は改善されないままとなってしまう。そこで、802.11nでは、このようなオーバヘッドを軽減する仕組みが必須項目として考えられている。

この必須項目がなければ、従来の802.11a/g規格などとオーバヘッド自体は変わらない、つまり、仮に802.11nの伝送速度が600Mbpsの場合は、オーバヘッドは従来と同じ比率となるため、その実効速度は半分の300Mbpsになってしまう。

そこで、ユーザー・データを送るための有効な仕組みが考え出され、伝送効率が改善されるようになった。具体的には、フレームを受信するたびごとにAck(受信の確認応答)を返さないような仕組みとすること、つまり送信側からのフレームを1個ずつではなく、何個かまとめたブロック(固まり)として送信し、そのブロックを受信した確認応答としてAckを返す仕組み、すなわち「アグリゲーション(多重化)とブロック・アック」が考え出されたのである。これによってオーバヘッドを大幅に減少させることが可能となった。

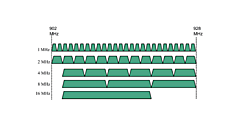

また、重要な変更点としては、必須項目の「空間多重時のパワー・セービング」、「20/40MHz周波数帯域の共存」の項目がある。これは、MIMO環境下における802.11nと11a/gとの相互運用において、主に運用時の周波数的な干渉問題を起こさないようなメカニズムを導入する必要性から定義されている部分である。これは、MACとしての機能を拡張した重要な部分であるが、現在、審議が重ねられており、今後の活動が注目されている。