理研、太陽光エネルギーを水素へ高効率に変換するシステムを構築

2015年4月28日 (火曜) 0:00

2015年4月28日、独立行政法人理化学研究所(以下:理研、埼玉県和光市)※1は、太陽光エネルギーを水素として貯蔵する安価で簡便なシステムを構築し、エネルギー変換効率15.3%を達成したことを発表した。

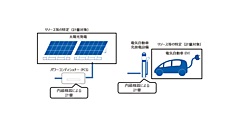

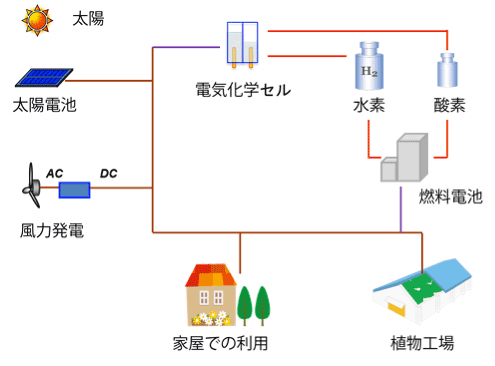

同研究チームでは水素をエネルギー貯蔵源と捉え、自然エネルギーで発電した電力を利用し、電気化学的な手法を用いて水素を得て、それを貯蔵するシステムの開発を行った。

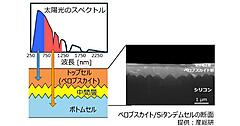

植物は、葉の中でアンテナ機構という精妙なナノ構造を用いて光合成を行い、炭水化物を貯蔵する。研究チームは、光合成と同じように光エネルギーを利用してエネルギー源を貯蔵するシステムを開発し、フレネルレンズ※2を用いて集光するタンデム型太陽電池※3を電源とする水分解電気化学セルで、水素を発生させ貯蔵することに成功した(図1参照)。

また、太陽電池の直列接続によって、水の電気分解可能な電圧まで電圧を高めるとともに、もっともエネルギーロスの少ない接続方法を検討した結果、太陽光エネルギーから水素への変換効率を15.3%まで高めることに成功した。

図1 自然エネルギーを用いた自立型のエネルギーシステム

※1:研究チーム

理化学研究所 社会知創成事業 イノベーション推進センター 中村特別研究室

特別招聘研究員 中村 振一郎(なかむらしんいちろう)

客員研究員 藤井 克司(ふじい かつし)

東京大学・総括寄付講座GS+I(代表者:中野義昭教授、茂木源人教授)「太陽光を機軸とした持続可能グローバルエネルギーシステム」 特任教授)

※2:フレネルレンズ

通常のレンズの同心円状の領域を、レンズの表面・裏面の曲線構造をそのままに分割して厚みを減らして配置したもので、結果としてのこぎり状の断面構造を持つレンズとなる。使用する材料を減らし、軽量・薄膜化できる特性をもつが、同心円状に段差が入るため、散乱が起きる関係で結像能力は落ちる。集光型太陽電池の場合、それほどの結合能力は要求されないため、よく用いられる。材料は価格を抑えるためにプラスチックが多く用いられており、アクリル樹脂、ポリメチルメタクリレート樹脂、ポリカーボネート樹脂などが代表である。

※3:タンデム型太陽電池

太陽電池パネルは、材料によって、効率的に吸収できる波長域が異なる。それぞれの長所を生かすため、材料を組み合わせて製造された太陽電池パネルを「タンデム型太陽電池」という。多接合型、スタック型、積層型太陽電池とも呼ばれる。

■リンク

理研