Liイオン電池の長寿命化につながる可能性も、トヨタが電解液中のLiイオンの観察手法を開発

2016年11月24日 (木曜) 0:00

トヨタ自動車は、リチウムイオン蓄電池内の電解液中を移動するリチウムイオンの様子を観察する手法を開発したと発表した。

トヨタ自動車は2016年11月24日、リチウムイオン蓄電池(Liイオン電池)内の電解液中を移動するリチウムイオン(Liイオン)の様子を観察する手法を開発したと発表した。豊田中央研究所、日本自動車部品総合研究所、京都大学、東北大学、北海道大学、立命館大学と共同で開発したもので、電解液中のLiイオンの様子を観察する手法の開発は世界初のことだという。

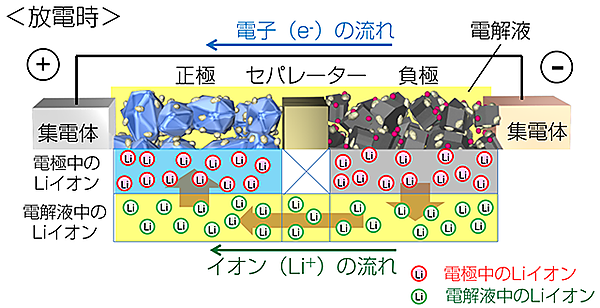

Liイオン蓄電池は正極に金属酸化物を、負極に炭素を使っており、正極と負極は有機電解液に浸す形になっている。充電するときはLiイオンが正極(金属酸化物)から負極(炭素)へ、放電するときは反対に負極から正極に移動する。

図 リチウムイオン蓄電池が放電するときのLiイオンの流れ

出所 トヨタ自動車

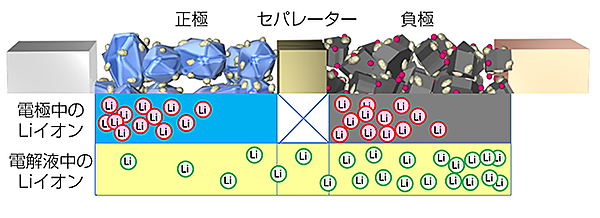

Liイオンは、充放電によって移動を繰り返すうちに、電極や電解液中で位置が偏ることが明らかになっており、Liイオンの偏りが蓄電池の使用可能な領域を制限し、蓄電池が性能を最大限発揮できる領域を狭くさせているということが分かっている。Liイオン電池の性能を長期間に渡って発揮させるには、電解液中のLiイオンの挙動を確認する必要があるが、これまでの手法では製品と同一の環境、同一の状態で確認することができなかった。

図 充放電を繰り返すうちにLiイオンが偏る

出所 トヨタ自動車

トヨタ自動車が今回開発した手法は、簡単に言うと電解液中のリンを重元素に置き換え、強いX線で撮影するというものだ。Liイオンは電解液中を移動するときに、「リン含有イオン」と結合する。これを重元素含有イオンに置き換えた。重元素はリンに比べてX線を透過させにくく、X線で撮影するとよりはっきり写る。使用した重元素について、トヨタ自動車は特定の元素を挙げることを避けたが、「リンと特性が極めて似ていて、Liイオンと結合しやすいもの」とコメントした。

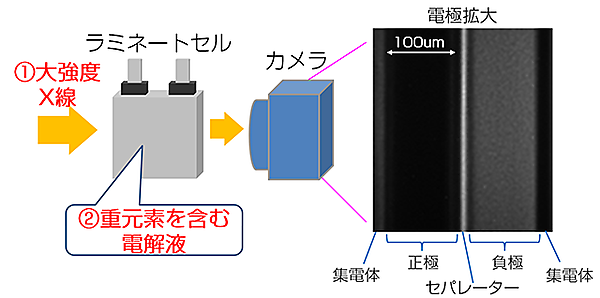

こうして作った試験用蓄電池(ラミネートセル)を充放電させながら、強いX線を当てて画像を撮影した。撮影時には、特定国立研究開発法人理化学研究所(理研)と公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI)が運営管理している大型放射光施設「SPring-8(Super Photon ring-8 GeV)」の「豊田ビームライン」を使った。SPring-8は世界最高の性能を誇る放射光実験施設であり、豊田ビームラインは理研とJASRIの協力を得て設置した専用ビームラインだ。

図 試験用蓄電池に強いX線を当てて画像を撮影した

出所 トヨタ自動車

試験時には試験用蓄電池に、医療用X線装置が発するX線の約10億倍の強度があるX線を照射し、高性能カメラで撮影した。画像の解像度は1ピクセルの寸法が0.65ミクロンで、100ミリ秒に1コマという超高速で連続撮影した。

トヨタ自動車は今後、正負極材やセパレーター、電解液などリチウムイオン蓄電池を構成する部材の材料や構造の違いや、電池の制御方法の違いによって、Liイオンの挙動がどのように変わるのかを観察し、電池の性能低下のメカニズム解明を目指す。さらに、リチウムイオン蓄電池搭載車両の航続距離延長や、リチウムイオン蓄電池の長寿命化など電池の性能、耐久性向上を目指した研究開発を進める。

■リンク

トヨタ自動車