GoogleやAdobe、NASAも利用している巨大燃料電池が熊谷の金属加工工場で稼働開始

2017年2月10日 (金曜) 0:00

Bloom Energy Japanは、業務用燃料電池「Bloom Energy Server」をポーライト株式会社の工場に納入し、運転を開始したと発表した。

Bloom Energy Japanは2017年2月10日、米Bloom Energyが開発、販売している業務用燃料電池「Bloom Energy Server」をポーライト株式会社の「ポーライト熊谷第二工場」に納入し、運転を開始したと発表した。Bloom Energy Serverは、米Googleや米Apple、米Adobe Systems、米FedEX、アメリカ航空宇宙局(National Aeronautics and Space Administration:NASA)などが導入し、電源として活用している。Bloom Energyが公表している例に限っても、全世界で72の企業、行政機関、教育機関が導入している。

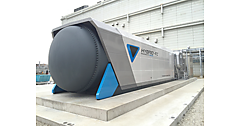

図 NASAで稼働している「Bloom Energy Server」

出所 Bloom Energy

Bloom Energy Serverの最大の特徴は、燃料電池セルの構造にある。日本で普及している住宅用燃料電池「エネファーム」では、「固体高分子形燃料電池(Polymer Electrolyte Fuel Cell:PEFC)」という種類の燃料電池セルを利用している。この種の燃料電池は住宅用燃料電池や燃料電池車など、小規模な機器への応用が進んでいるが、最高の効率で発電できているわけではない。投入した燃料に対する発電量の目安を示す「発電効率」を見ると、PEFCの場合は45%ほどになる。

Bloom Energy Serverが利用している燃料電池セルは「固体酸化物形燃料電池(Solid Oxide Fuel Cell:SOFC)という種類のものだ。一般に、SOFCの発電効率は60%にもなる。Bloom Energy Serverの燃料電池セルはBloom Energyが独自開発したものを使用しており、発電効率は60%を超えるという。ちなみに、日本でもSOFCセルを利用したエネファームが少しずつ登場し始めている。

今回、ポーライト熊谷第二工場に納入したBloom Energy Serverの最大出力は250kW。出力が大きい分、本体も大きくメンテナンススペースも合わせた設置面積は約66m2になる。熊谷第二工場内の重要設備に24時間365日絶えず電力を供給し続け、工場全体で消費する電力の60%を供給するという。

そして、これまで日本国内でBloom Energy Serverを導入した施設は都市ガスの供給エリアにとどまっていたが、今回は日本で初めて都市ガスの供給エリア外に設置する例となったという。ポーライト熊谷第二工場内には、液化天然ガス(Liquefied Natural Gas:LNG)の貯蔵タンクと気化施設があるので、LNGを燃料として利用する。自前の燃料で施設内に設置した燃料電池で発電することで、停電のリスクを最小限に抑えることができる点もメリットの1つと言えるだろう。Bloom Energy Japanは今後もBloom Energy Serverの導入を進めることで、災害に強い電源の普及を目指すとしている。

■リンク

Bloom Energy Japan