兵庫県豊岡市とKDDIは、LTE-M(Cat.M1)の通信機能を持つ水位センサーで水田の水位管理を省力化する実証実験を開始した。

兵庫県豊岡市とKDDIは2018年5月31日、LTE-M(Cat.M1)の通信機能を持つ水位センサーで水田の水位管理を省力化する実証実験を開始した。LTE-M(Cat.M1)は携帯電話の通信方式の国際標準を定めている3GPP(Third Generation Partnership Project)が、2016年3月に発行した文書「3GPP Release 13」で標準化したもの。LTEを基に、通信速度を上り下りともに最大1Mbpsまで抑え、標準的なLTEでは20MHz幅の周波数帯域で通信するところを、この幅を1.4MHzまで狭めて、通信モジュールの消費電力と製造コスト削減を狙った方式だ。携帯電話通信網の基地局を流用でき、LoRaWANのように利用者が基地局を用意する必要もないため、今後の普及に期待がかかっている。

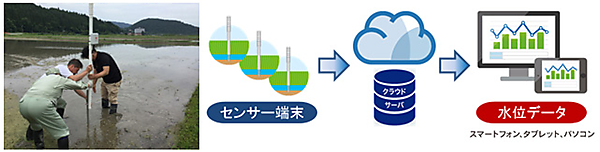

図 水田にセンサーを据え付けているところ(左)。右はセンサーが検知したデータの流れ

出所 KDDI

豊岡市は「コウノトリ育む農法」という無農薬栽培に取り組んでいる。この農法では、田植えから水田に水を張って、一旦水を抜く「中干し」まで通常よりも深く水を張って雑草対策としている。また、農薬を使用しないためカエルやヤゴといった害虫を食べてくれる虫を活用する。これらの虫を水田内で増やすには通常よりも長い期間に渡って水を張る必要がある。

「コウノトリ育む農法」は農薬を使わずに済むが、よりこまめに水田内の水を監視しなければならず、その期間も普通の農法と比べると長くなってしまう。そのため、水田の見回りに大きな労力がかかってしまう。大規模な水田を展開している農業従事者は、見回りに半日かかってしまうこともあるという。

そこで今回はLTE-Mの通信機能を備える水位センサーを水田内の各所に設置し、センサーの検出値を携帯電話回線を経由してクラウドサーバーに送信する。先述の通り、LTE-M対応の通信モジュールは消費電力がごく少ないため、電池交換の頻度が少なく、電源確保の心配がほとんどいらない。センサーから直接携帯電話回線を通してデータを送るため、別途ゲートウェイを用意する必要もない。

水田の管理者は、クラウドサーバーにスマートフォンなどでアクセスするだけで、水田内各所の水位をひと目で確認でき、長時間かかっていた見回り業務を省くことができる。

豊岡市とKDDIは2016年9月に地域活性化を目的とした協定を締結している。ビッグデータを観光活性化に活用しようとする取り組みや、ITを活用した産業振興などの取り組みについて検討を続けており、今後も実際の取組みに移せるものから実行していくとしている。

■リンク

KDDI

関連記事

KDDIら4社、LTE-Mをマンホール遠隔監視に利用する実証実験を実施

2017年12月21日 0:00

KDDIがLTE Cat-M1の屋外実証実験を開始、2017年度中の商用サービス開始を目指す

2017年7月27日 0:00

KDDI、国内初のセルラーLPWA通信サービスを提供開始ー通信方式はLTE Cat. M1

2018年1月29日 0:00

KDDIとシスコシステムズなど、センサーやLPWAを利用した農作業効率向上の実証実験を開始

2017年8月2日 0:00

NTTドコモ、LPWAの通信を集約して低カテゴリLTEで送信するゲートウェイの実証実験を開始

2016年11月15日 0:00

セルラー系LPWA ‘Cat-M1’と‘NB-IoT’を実現する要求条件と最新動向

2016年12月13日 0:00