今後想定されるビジネスモデル

今後想定されるビジネスモデル

今後ビジネスモデルとしては、プレイヤーごとに下記のようなものが想定される。

1.自治体などのビジネスモデル

地方自治体は、スポンサーおよび、災害・有事の際にオペレータ(運営者の役割)を担う。

オペレータの直下層に位置するユーザーを「ホットスポットオペレータ」と定義し、想定される団体は、商工会、商店街、町内会、大企業なども含む。

- 自治区の公共施設をメッシュポイント(メッシュの拠点)として、前述した3Wi-Fi APとインフラ敷設を行う。

- 地方自治体は、このような機能をもつAPを購入する団体が「自治体が災害・有事にAP を使用」を許諾した場合にキャッシュバックを行う。

- 必要があれば、キャシュバックはAPレンタルやレンタルOEMにも拡充させる。

2.レンタル OEMのビジネスモデル

APの販売を担当する組織である。民生品の価格競争を促す目的でマルチベンダー化する。

- ベンダーはファームウェア(FW)パッケージの提供を受け、APに実装し販売案配する。

ファームウェア(FW)パッケージとは、今回の機能をもつWi-Fiの追加ソフトウェア群のことである。 - 「自治体が災害・有事にAP を使用」する許諾書に製品名を明記することでキャシュバックを受ける。

3.ユーザーのビジネスモデル

ユーザーとは、自宅などでWi-Fiを利用する個人を指す。

- 本APをレンタルショップから購入する。

- APを自宅などのインターネット回線に接続し、平時は個人利用のルータとして使用する。

- 購入時に「自治体が災害・有事にAP を使用」を許諾した場合に、キャッシュバックを行う。これによって、一般に市販されているAPとの価格差を相殺させる。

これらの仕組みによって、自治体の「自衛通信網設置予算」を奨励金とする。

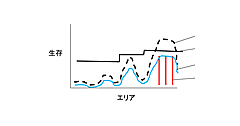

家庭にも、これらの機能をもつAPを設置することによって、とくに住宅密集地域や大商業地域などには、よりきめ細やかな面的な自営無線システムの準備が整備される。