Volter Japanの設立準備と熱電併給(コージェネ)のパッケージ化の推進

Volter Japanの設立準備と熱電併給(コージェネ)のパッケージ化の推進

〔1〕Volter Japanの設立準備進む

─編集部:日本ではどのようなかたちで事業化されるのでしょうか。

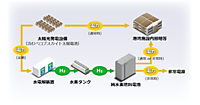

岩崎:熱電併給(コージェネレーション)のパッケージ化を進めています。現在、幸いにもさまざまなお客様から問い合わせをいただいておりますが、防災や農業、温浴施設での利用など、共通しいるのはやはり熱電併給の領域です。私たちとしても、この領域が社会的な意義が高く、かつ投資対効果が高いものと考えています。

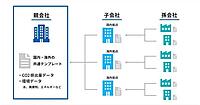

また現在、国内での製造、メンテナンス強化を目的としてVolter Japanの設立準備を進めています。発電コストは燃料(木材)の相場によりますが、長期的にプラントコストを削減し、FITがなくても成立するシステムへと改善していく必要があるためです。

─編集部:CO2の問題に関してはどう捉えておけばいいでしょうか。

岩崎:燃料となる木質チップの輸送距離が長いと、距離に比例して自動車などのCO2が排出されることになります。その点については、近隣の特定地域から生み出された燃料のみをFITの対象とするなどの法整備が必要になると思います。

Volter 40は木質ガスをガスエンジンで燃焼させ、発電を行うため、CO2そのものは発生します。しかし、発生する熱エネルギーを余すことなく利用することで、エネルギー効率が最大78%(発電22%、熱

56%)注6となり、利用エネルギーあたりのCO2削減に大きく貢献することができます。

〔2〕バイオマス事業での売り上げは2016年後半から

─編集部:バイオマス事業で目指している収益の比率はどれくらいでしょう。

岩崎:収益の比率はまだ太陽光がほとんどですが、Volter40の販売目標としてまずは年間100基ほどの体制は作ろうと考えています。日本でのお目見えは2016年3月の国際バイオマス展からを予定しており、その後、秋田でVolter 40の実機を稼働させるビジターセンターを2016年春頃に完成させる予定です。製品納期の関係もあって、実際の売り上げが立つのは2016年後半、秋ぐらいからと見込んでいます。

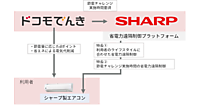

超小型木質バイオマスは、どちらかというと熱電併給事業が主になってくるかと予想していますが、熱の法整備はまだ整っていないのが現状です。数年はFITを活用しつつ、同一敷地内で熱利用を行える事業者様への提供がメインとなると予想しています。

─編集部:バイオマスのFITについてはどのような見通しをされていますか?

岩崎:バイオマスはまだほとんど普及が促進されていないので、これからですね。熱供給がありますから、コジェネレーションや、より小さな発電出力の機器について売電単価が上がる可能性はあるのではないかと思っています。既存のバイオマス発電プラントではまだそれができるパッケージはありません。ただ、当社のVolter 40のような超小型CHPプラント(Combined Heat and Power Plant)の場合にはすぐ適用できるだろうと考えています。

超小型木質バイオマスなら、燃料を集めやすく、さらに熱を利用できる。Volter40の市場への提供を通して熱エネルギーを無駄なく利用でき、さらに、FITを利用して高い収益を生み出す機会の提供と、地域経済の循環促進に貢献していきたいと思っています。

─編集部:ありがとうございました。

◎Profile

岩崎 聡樹(いわさき さとき)

電現ソリューション株式会社 代表取締役社長

営業マンとして住宅用太陽光パネルの販売を始めたのがこの業界に入ったきっかけとなる。26歳で独立して2006年、株式会社フューチャーリレーションを設立。その後、共同代表の古川雅純氏に会社を譲り、2011年、新たに株式会社アースビジョンズを設立する。

東京都青梅市を拠点に移し、地域に根付いた住宅用太陽光の販売を手掛ける。その後「屋根貸し」事業を展開する中で、産業用太陽光発電となる土地付き分譲販売を開始。業界でもいち早く分譲に特化したビジネスを展開し、会社を成長軌道にのせる。

今後は、再生可能エネルギーインフラの研究開発などにも力を入れていく予定である。

関連記事

「再エネと新しい農業の普及」実現に向けた北秋田市のバイオマス発電

2021年12月5日 0:00

可決・成立した新FIT法と再エネ・新エネ戦略〔後編〕―地域に産業と雇用が生まれるビジネス構造への転換―

2016年8月3日 0:00

欧州最大「オーストリアのバイオマス発電」の実態と関連技術 ― バイオマス発電事業で成功したギュッシングとウィーン ―

2015年8月1日 0:00

IEC TC 8 SC 8C初代議長・早稲田大学 教授 石井 英雄 氏に聞く!次世代電力供給システムの国際標準化組織「IEC TC 8 SC 8C」がスタート!

2021年2月1日 0:00

動き出した日本の電力システム改革

2014年11月1日 0:00

シーメンス株式会社 代表取締役社長兼CEO 藤田 研一氏に聞く!シーメンスのVision2020+と日本における事業戦略

2018年10月1日 0:00