超小型木質バイオマスパッケージで熱と電気の分散化エネルギーを使用した新しい事業展開

超小型木質バイオマスパッケージで熱と電気の分散化エネルギーを使用した新しい事業展開

〔1〕フィンランド・ボルター社の超小型発電システム「Volter40」

─編集部:2014年11月25日、新たに小型バイオマス発電の事業について発表されましたね。

岩崎:はい。現在進めているのは超小型木質バイオマスです。バイオマス発電はこれまでは大型化が進んできましたが、日本では現実的に大型バイオマスの事業化は難しい。それは、長期的な燃料確保にリスクがあるからです。既存の日本のバイオマス発電所は、石炭火力発電の技術をベースにしており、プラントが大規模になればなるほど発電効率が上がり、収益は上がりやすくなります。

しかしその一方で、大量の燃料を1カ所に集める必要が生じ、地域の燃料供給量を上回ってしまうことから、森林組合などの燃料供給者となかなか折り合いがつかないという現状があります。

また、バイオマスは24時間発電ができるため、日中のみ発電する太陽光発電と比較すると設備利用率が高く、同じ出力でも太陽光の約6倍の電力を生み出します。そのため、たとえ燃料が集まっても系統電力を圧迫する理由から、発電した電力を電力会社が受け入れられないことも考えられます。

小型分散電源を推進するため、経済産業省も、2MWまでの出力のバイオマス発電所で発電された電力は買取料金を優遇するなどの措置をとってきていますが、弊社は2MWの発電所ですら日本の現状に対して大きすぎると思っています。実際に、500kWや1MWという小型の木質バイオマスガス化のシステムも市場に出始めていますが、それでも燃料が集まらない、電力会社が受け入れられない、という問題があるのが現状です。

そこで、より小型のプラントを志向してマーケット調査を行った結果見つかったのが、フィンランドのボルター社注4が開発したVolter40でした。

これは、1ユニットの発電出力が40kWという非常に小さな木質バイオマス発電システムです(写真1)。弊社は、ボルター社と直接折衝し、日本国内の独占代理店契約を締結しました。

写真1 Volter40の概観

出所 http://www.biomassinnovation.ca/pdf/Tour_Nov14/Additional/E_Volter%20presentation%20EN.pdf

─編集部:ボルター社とはどのような企業ですか?

岩崎:ボルター社は、フィンランドの現首相Juha Sipilä(ユハ・シピラ)氏が作った会社で、現在は創業メンバーで開発エンジニアでもあるヤルノ氏が経営を担っています。会社としては小規模ですが、高い技術力をもったエンジニア集団です。

写真2 ボルター(Volter)社が熱電併給を行うフィンランド・ケンペレ(Kempele)のエコビレッジ

出所 Volter社提供

同社の所在地であるKempele(ケンペレ)は、もともと電力会社の送電網がそれほど整備されていない地域でした。そこにシピラ氏がコテージを建てようと計画し、電力会社に送電契約を申し込んだところ、送電インフラの構築費としてコテージの建設費を優に超える金額が必要となり、シピラ氏はそれなら自分たちでこの場所でエネルギーを生み出せるシステムを作ったほうがいいだろうと、思い立ったそうです。これを契機として始まったのがボルター社なのです。

ボルター社は、オフグリッド注5で使える再生可能エネルギーを生み出すシステム開発からスタートしています。このことが、同社のシステムの設計思想に大きく影響しており、他のバイオマスプラントメーカーとの差別化のポイントとなっています。

〔2〕分散型エネルギー利用の新しい形

─編集部:北欧らしい洗練されたデザインですね。

岩崎:ボルター社は、自動車開発のバックグラウンドをもつエンジニアを擁しており、その製品には、限られたスペースへ機器を配置することについて考えつくされたレイアウトが施されています。プラントのコンパクトさと優れたデザインは、この背景から生み出されています。

通常の発電プラントのイメージは、パイプラインが露出して、工場のような外観をしていて、かつ専門の設置技術者が組み上げる必要がありますが、Volter 40はアセンブリされた状態で現地に届けられたものを設置するだけでよいので、工事はほとんど必要ありません。また、もともと室内用として設計されているため、サイズが非常にコンパクトで、倉庫や納屋、コンテナのような場所に収納できます。

─編集部:Volter40のデザインやコンパクトさ以外の特徴は何でしょう。

岩崎:Volter40は、1基からでも利用できますが、チップになる木材が年間1万トン出る地域であれば、それに合った規模で運用できます。たとえば40kWを2基つければ80kWになるなど、細かく地域に合ったサイズでVolter40を分散設置していけるところが、他社のバイオマスとの大きな違いになります。

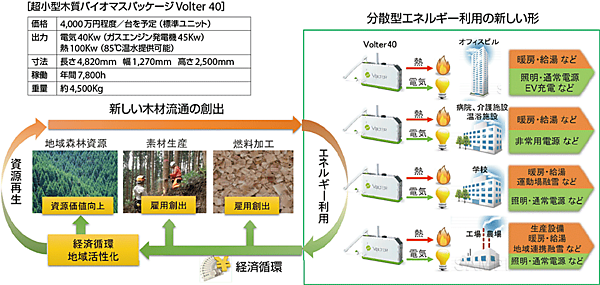

こうした分散電源のメリットは、まずはエネルギー需要地に設置することで、通常のバイオマスでは大気中に捨てられている熱を利用できることが挙げられます。また、近隣から調達できる資源量に応じて設置を調整することで、燃料輸送時のCO2排出や送電ロスを抑えることができます。さらに、燃料採集のための間伐が促進されることで、地域の森林価値を高めたり、地域密着型のエネルギー会社が生まれたりすることで、地元の雇用の創出にもつなげることができると考えています(図2)。

図2 Volter 40を利用した熱と電気の分散型エネルギー

出所 電現ソリューションの資料より

ちなみに大型バイオマス発電所の場合は、メンテナンスの際にメインの機器を停止するとすべての発電が停止します。Volter40は小型ですが、25台並べれば1MW(=40kW×25台)になりますし、メンテナンスを1基ずつ行うことで継続して発電を行う状況を作ることができます。

このことは災害時にも同じです。弊社の管理する太陽光発電システムでも雷が落ちたことがありますが、2MWの現場を40基に分割していたので全停止はしませんでした。発電量やメンテナンスコストに大きな違いはありませんから、リスク回避の面からも分散化したほうが効率が良いと思っております。

─編集部:どのような導入事例があるのか教えてください。

岩崎:フィンランドのオウル市の例ですが、この町は工業都市として人口が増加しており、アパート建設が盛んに行われています。その中の一部で、ほとんどオフグリッドで熱電併給(コージェネレーション)が行われているエリアがあります。住宅地を計画する段階からボルター社がシステムを組み込んでおり、32世帯のテラスハウスの電気と給湯を1基のVolter40で賄っているのです。バイオマスの熱でお湯を沸かすと同時に発電もする。熱は1万リットルの貯湯槽に貯められ、その利用量に合わせてシステムを自動制御で動かしています。また、電気は蓄電され、平時のみならずピーク時や災害時にも対応可能なシステムになっています。

英国やオーストラリアでは、都市部のオフィスビルで通常の代替電源としてVolter 40が利用されています。町なかに大型のバイオマスプラントを置くことは不可能ですが、Volter40であればビルの地下に設置することができます。1基あたり月にトラック数回程度のデリバリー燃料で運転できますし、剪定(せんてい)した街路樹の枝の一部を燃料とすることもできるので、都会の真ん中でバイオマス発電が可能です。40kWあれば結構なビルの電力が賄えます。

▼ 注4

ボルター社:フィンランドのバイオマスプラントメーカー。Juha Sipilä氏がオフグリッドで生活ができるインフラを構築するために投資し、1998年からフィンランドの国家研究機関VTT(Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus)とともに研究を開始。2005年に創業し、2008年に超小型木質バイオマスパッケージをリリース。Sipilä氏は2015年にフィンランドの首相となった。http://volter.fi/

▼ 注5

オフグリッド:電力系統(電力会社から家庭などに送られる電力網)とつながっていない電力システムのこと。