国際競争力強化のための標準化戦略

国際競争力強化のための標準化戦略

〔1〕標準化しない戦略、させない戦略の課題

国際標準化の作業はタフな業務である。

- 交渉の言語が母国語の日本語でないこと

- 多種多様な人種とのネゴシエーションやディベート(Debate、議論)が歴史の長い島国人のDNAと必ずしも相性が良くないこと

- 主要な会議の開催地が欧米で移動時間がかかり、電話会議も参加者の多い欧米主導で日本は真夜中になる傾向があること

等々の境界条件を乗り越えて、緻密な外交交渉をしなければならない。

この業務のタフさから、標準化活動を展開するにつれて、必然的に専門的な業務領域を生み出してしまう傾向がある。このため、標準化活動は本来ビジネス戦略の中のひとつの手段であり、技術開発や知財戦略とともに三つ巴で取り組まなければならないものであるにもかかわらず、縦割りで実行されやすくなる傾向が生じてしまうことに対して、常に努力して是正していかなければならない。

組織の中で、三つ巴(標準化・技術開発・知財戦略)のビジネス戦略が大所高所から仕組まれていれば、国際標準化の舞台で活躍する企業戦士は、

- 「自社として標準化すべきもの」のみを背負って参加するのでなく

- 同時に「企業秘密としての自社のビジネス目標」を明確にし

- そのために「標準化してはいけない(させてはいけないもの)もの」

- さらに「対抗社を攻撃するため、さらに標準化すべきもの」

等々のオプションを携えて国際交渉に臨むことが重要になる。

〔2〕標準化と知的財産の課題

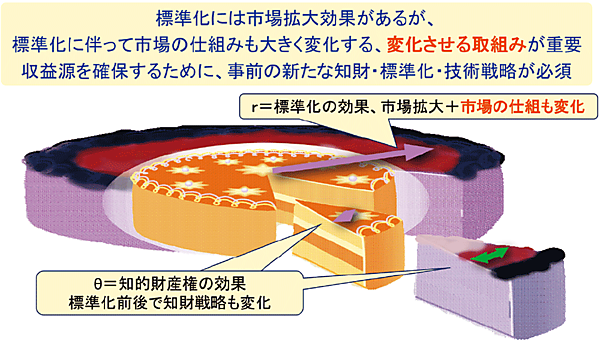

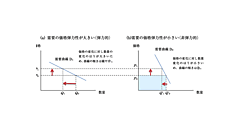

標準化と知的財産の関係の重要性については、すでに他の多くの教科書などの文献で多く述べられている。例えば図1に示す、

図1 ビジネスツールとしての標準化と知財戦略

- パイの半径(r)=標準化効果(市場を拡大させるとともに、市場の仕組みも変化させる)

- パイの切り分け角度(θ)=知財効果(標準化の前後で企業に知財戦略に変化を与える)

などである。

しかし、ビジネスを背負って国際交渉の舞台に出ていく際には、自社と交渉相手複数社のそれぞれの知財と、技術開発を背景にした標準化の行方が、交渉途中で変化することを想定しなければならない。あるいは、自社の知財戦略も変化させなければならない。つまり図1のように、パイそのものが「変化する」、あるいは「変化させる」ことになる。

その結果、国際標準化の際には

- 国際的な情報公開の一形式であることを明確に認識し

- 自社ビジネスのために標準化するものとしないもの(させないもの)について、企業としての全体戦略を把握する(考慮する)ことなしに、国際標準化の舞台に乗り込んではいけない(乗り込ませてはいけない)

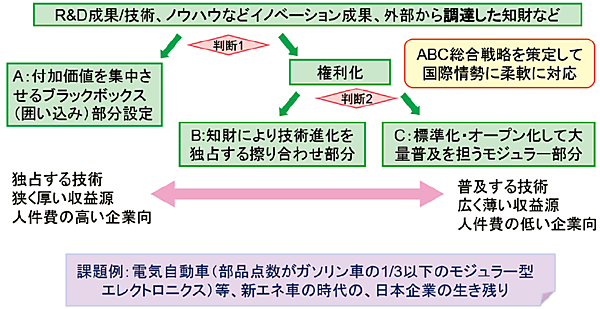

ということになる(図2)。

図2 技術の権利化と標準化の戦略例

もはや国際標準化の舞台で戦う企業戦士は、技術開発の成果を標準化することだけを想い描いてはならないのである。

すなわち、ツールとしての「標準化しない/させないを含む」標準化の成果が、自社ビジネスにとってどのようなメリットとなるのかを、知財と技術開発の視点からも深く戦略的に考察することが、日本のICT産業の国際競争力強化につながることになるのである。

バックナンバー

筆者の人気記事

デマンドレスポンスにおける「価格弾力性」

2013年6月1日 0:00

3.11震災時にも発電し続けた「仙台マイクログリッド」

2014年6月1日 0:00

東京電力のスマートメーター「入札延期」の真相とオープン化・国際標準化への新戦略 ─前編─

2012年11月1日 0:00

急浮上する高速/低速PLC標準規格の 最新動向 ─後編─

2013年5月1日 0:00

東京電力パワーグリッドとNExT-e Solutions 協業に合意、蓄電池再利用プラットフォームの構築を目指す

2019年7月18日 0:00

ソフトバンク、Aeris社とIoTやテレマティクスのサービス構築を支援する合弁会社を設立

2016年7月14日 0:00