日本の情報産業はこのままでよいのか。現在進行している第3次産業革命において、日本は通信/半導体/コンピュータ技術の分野で米国、韓国、中国などの攻勢にあい、国際的な競争力を落とし、大きく後退する事態に陥っている。

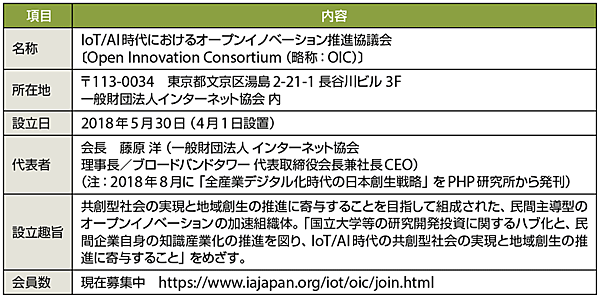

このような事態を打開し、攻勢に転じるため、このほどOIC(IoT/AI時代におけるオープンイノベーション推進協議会)が設立された(2018年5月、表1)。OICは、産業界と大学双方向による新しいオープンイノベーションをめざすコンソーシアムである。

ここでは、去る2018年7月31日に開催されたOICの設立記念シンポジウム(プログラムは表2参照)から、OIC会長の藤原 洋 氏(写真1)による基調講演「知識産業化の推進と共創型社会の実現を目指して」を中心にレポートする。

藤原氏は、ドイツで成功している「フランホーファーモデル」や「Society 5.0」などを紹介しながら、高齢化と人口減少が加速している日本を活性化し、「日本創生」に向けた戦略を熱く語った。

双方向の新しいイノベーションの仕組み

写真1 OIC会長 藤原 洋氏

出所 編集部撮影、OIC設立記念シンポジウムにて

〔1〕3つのパターン(国立・州立・私立)の大学の財務諸表を分析

OIC(オープンイノベーション推進協議会)設立記念シンポジウムにおいて、OIC会長の藤原氏は、第4次産業革命を視野に、現在成熟している第3次革命(コンピュータによる自動化、情報社会Ⅰ)において、なぜ日本は国際競争力を後退させたかを、産業界と大学の研究費のあり方などの現状を分析するところから基調講演をスタートした。

現在、日本では、高齢化や少子化の進行などを背景に、学術研究分野における研究開発費、科学研究費は財政的な事情から減少傾向にある。例えば、文部科学省の大学に関する運営費交付金など国の予算も、平均で1パーセント/年程度に減少してきており、日本の国際競争力の強化の面から大きな課題となってきている。すなわち、文科省だけに頼っていたのでは今後、研究費は増えないということなのだ。

藤原氏は、自身が関与している、①米国州立のカリフォルニア大学サンディエゴ校(1960年創立)と、②米国私立のシカゴ大学(1890年創立)、③イスラエルの国立の名門テクニオン-イスラエル工科大学(1912年創立)、という国立、州立、私立の3つのカテゴリーに属する大学の財務諸表を分析した。その結果について同氏は、

「どのような人・組織が大学の研究費を出しているのかを調べたところ、これらの3つの大学がいかに国に頼っていないかが明らかになりました。そこで、結論として、大学がもっと産業界とコラボレーションをして、大学の研究費を稼ぎ、社会のイノベーション注1の中心的な推進役になるべきなのです。先進国の大学は、そのような役割を果たしているのです」と語った。

〔2〕「OIC設立」の背景

現在、日本の大学は、優秀な人材を社会に送り出してはいるものの、基本的には、まだ一方通行の状態だ。すなわち、大学から企業に出た人が大学に帰ってきて教えるということは少なく、また、大学を出て企業に就職した人が、母校に研究費を拠出するというようなことも少ない。

前述した3つの大学では、そういうことが頻繁に起こってイノベーションが活性化している。このような動きを日本でも起こしたいという願いが「OIC設立」の背景にある。

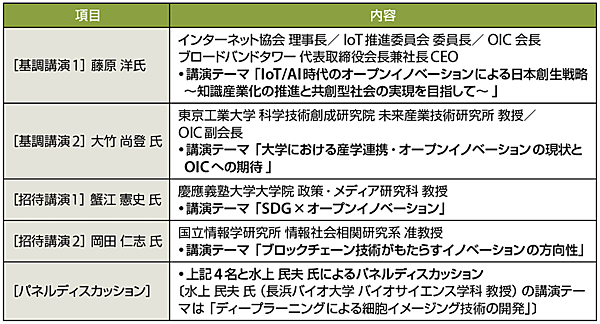

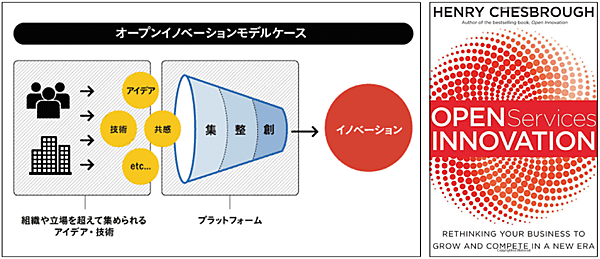

すなわち、「産業界は大学に研究費を出す、そのかわりに大学は産業界にイノベーションを起こす『モト』を提供する」(藤原氏)、そうした双方向の新しい日本型オープンイノベーション注2の仕組み(図1)をつくることがOIC設立の趣旨となっている。

図1 オープンイノベーションのモデルケース

※チェスブロウ教授が提唱する「集・整・創」、すなわちアイデアや技術などを集め、整理し、イノベーションを創出するのが、オープンイノベーションのモデルケースである。

出所 藤原 洋、「IoT/AI時代のオープンイノベーションによる日本創生戦略」、2018年7月31日

OICを通して、「『日本再興』というよりは、新しい日本の双方向のイノベーションをめざす『日本創生』のきっかけになればとの思いも込めて、今回の設立シンポジウムを開催しました」(藤原氏)。

▼ 注1

イノベーション(Innovation):経済学者J.A. シュンペーター〔Joseph Alois Schumpeter、1883〜1950。オーストリア・ハンガリー帝国(後のチェコ)出身〕の著書『経済発展の理論』の初版(1912年)で打ち出されたコンセプト〔新結合の遂行(Durchsetzung neuer Kombinationen)〕で、後にイノベーション(Innovation)という用語が使用された。イノベーションとは、①新製品の製造、②新生産方法の導入、③新販路の開拓、④新供給源(原料等)の獲得、⑤産業の新組織の実現、などを含めた幅広い意味を含む。「技術革新」という狭い意味ではなく、「幅広い革新」、「新しい価値の創出」という意味に近い。「技術革新」という場合は「技術イノベーション」といわれる。

▼ 注2

オープンイノベーション:開かれたイノベーション。米国カリフォルニア大学バークレー校のヘンリー・チェスブロウ(Henry Chesbrough)博士によって提唱されたイノベーションを促進する新概念。企業による通常の製品開発プロセスを可視化し、社内外を問わずオープンに広く技術やアイデアを集め、これまでは不可能だったイノベーションを実現すること。反意語はクローズド・イノベーション(Closed Innovation)。

【参考図書】NEDO:オープンイノベーション白書第二版、2018年6月