M2Mの付加価値とイノベーション

〔1〕M2Mシステムの付加価値

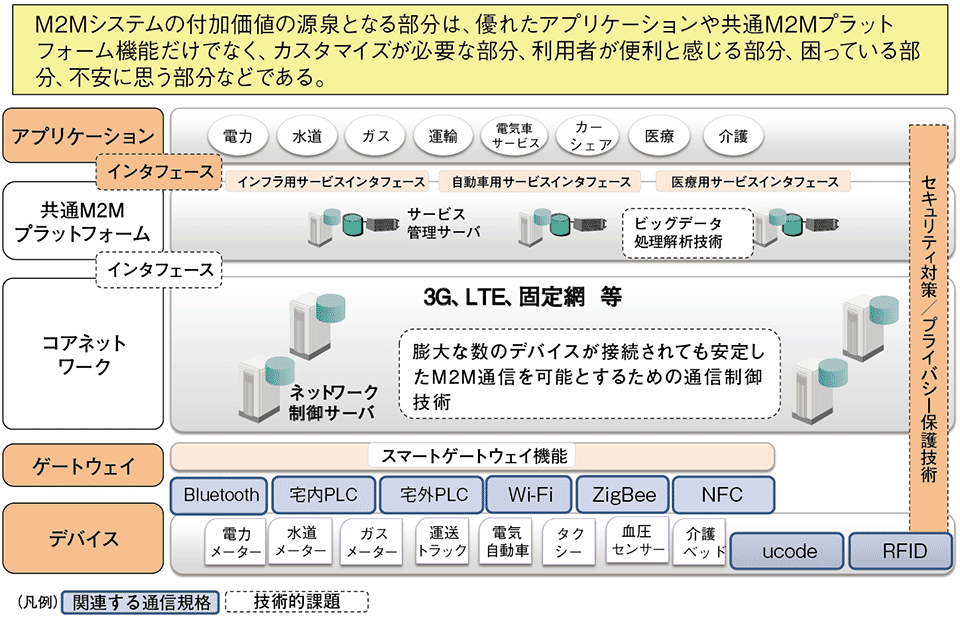

共通M2Mプラットフォームの構築は、M2Mシステム構築の迅速化、低コスト化を実現するうえで有用な取り組みである。しかし、一方で、M2Mシステムに対する利用者からの要求条件は、アプリケーションごとに大きく異なる可能性が高い。

例えば、データの送信頻度、再送制御の有無、許容遅延時間はアプリケーションによってさまざまであり、収集したデータの前処理・抽象化、雑音除去などの方法も収集するデータによって異なる。また、セキュリティ要件もアプリケーションによって大きく異なる。

これを逆手に取れば、利用者によってカスタマイズが必要な部分は、付加価値の源泉と言える。利用者が便利と感じる部分、困っている部分、不安に思う部分も付加価値を生み出す核となりうる。例えば図3に示す、

図3 M2Mシステムのアーキテクチャ

- アプリケーション

- アプリケーションと共通M2Mプラットフォーム部のインタフェース、

- デバイスとそれを束ねるスマートゲートウェイ

- セキュリティ対策/プライバシー保護技術

などの部分も、付加価値の源泉と捉えることができる。この付加価値をどのように実現できるかが、共通M2Mプラットフォームの構築と同様に重要である。

〔2〕エンオーシャンの取り組み

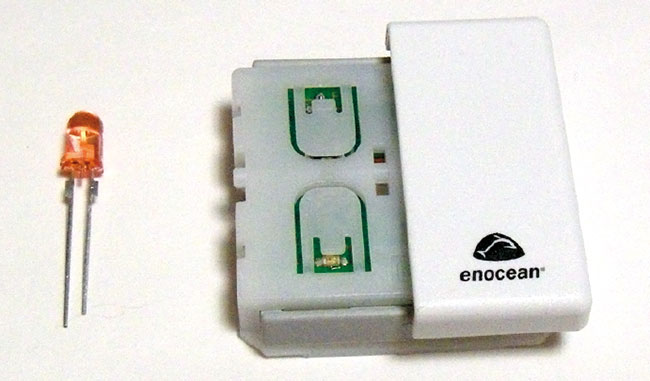

写真1 エンオーシャン社の無線電灯スイッチ

LED豆ランプの長さしかないような小型のスイッチだが、手の力でスイッチを押し、そのばねの力を使って圧電素子をたたき電力を発生させる。EnOceanの文字の辺りを押すとカチッと音がして、電力が生じ回路が動く。

〔出所 津田建二、『グリーン半導体技術の最新動向とビジネス2011』、105ページ、図6-1〕

この付加価値をデバイス側から上手に実現した例として、ドイツのミュンヘン市郊外にあるエンオーシャン(EnOcean)という会社がある。シーメンスの中央研究所で生まれた「バッテリー不要の無線発信技術」を利用して、シーメンスの出身者が2001年に起業した会社である。

エンオーシャン社は、300社以上の企業に技術を提供し、その応用製品は1000種類を超えている。主な製品は、ビルオートメーションで用いられる照明スイッチ、空調制御機器、窓の開閉検知、動体センサーやファクトリーオートメーション用スイッチなどである。

同社の技術は、人の力や自然界に存在している微弱なエネルギーを利用して無線信号を発するというもので、内蔵バッテリーや配線が不要でスイッチ機能などを実現する。最も多く利用されている照明スイッチの場合、スイッチを押す物理的エネルギーを無線信号発出のエネルギーとしている(写真1)。これはまさに、エネルギーハーベスティング注1である。

欧米のような古い建造物では、新たな配線が面倒であり、スイッチからの無線信号を照明側で受け、照明のオン・オフを行うM2M技術が重宝されている。

また、エンオーシャンの技術の進歩と拡大を目的に活動する非営利団体のエンオーシャン・アライアンスが、2008年4月に設立された。同アライアンスは、エンオーシャン技術の応用製品(=M2Mデバイスに相当)の通信プロトコルやアプリケーション部分の機器プロファイルの仕様を作成している。低位レイヤ1〜3の通信プロトコル部分は、IECによって国際標準に採用されている(ISO/IEC 14543-3-10注2)。この標準と機器プロファイルの仕様は、異なる製品間の相互接続性を保証している。

〔3〕エンオーシャンのイノベーション性

エンオーシャン・アライアンスと連携した標準化活動と同社による開発支援環境の用意は、一見すると地味ではあるが、デバイス関連企業がM2Mシステムで成功するために参考にすべき戦略である。

照明器具や制御機器など同社技術の利用者の立場に立つと、M2Mシステムのインターオペラビリティが確保されており、かつ開発支援環境が充実していれば、M2Mの部分にエネルギーを注ぐことなく、本来の製品開発に集中することができる。

M2Mデバイスの利用者は、スマートフォンメーカーのように1社で大量に同一デバイスを調達することは少ない。むしろ多くの企業が、少量のデバイスを調達するビジネス領域である。デバイス関連企業が、このような領域でビジネス的に成功するには、多くの利用者を呼び込む「エコシステム」注3の構築が不可欠である。

エンオーシャン技術の利用者はさまざまで、しかも数が多い。デバイスに対する要求条件も多様であろう。このような利用者の要求条件を効率的に実現しつつ、インターオペラビリティを確保するため、アライアンスによる標準化活動と同社自身による開発支援環境の用意を行っているのである。

このような戦略は、優れたデバイスを作ることに重きを置き、デバイス利用者側の開発の容易性や使い勝手を十分に考慮していない我が国の企業と対照的である。優れたデバイス開発も重要であるが、そのデバイスの利用を推進する枠組み作りの部分にも、戦略的な取り組みを行うべきである。

▼ 注1

エネルギーハーベスティング(Energy Harvesting):

周りの環境から微小なエネルギーを収穫(ハーベスト)して、電力に変換する技術。別名「環境発電技術」とも呼ばれる。

▼ 注2

ISO/IEC 14543-3-10:

ISO/IECの情報技術標準。タイトルは、『ホームエレクトロニックシステム(HES)- Part 3-10:エネルギーハーベスティング用に最適化された無線ショートパケット(WSP)プロトコル---アーキテクチャと低位レイヤプロトコル』標準。

▼ 注3

もともとは「生態系」を意味する用語。IT分野では「複数の企業や利用者、モノが有機的に結びつき、循環しながら広く共存共栄していく仕組み」という意味。