電気を効率的に送るために電圧を上げるのはなぜですか?

電気を効率的に送るために電圧を上げるのはなぜですか?

効率的に電気を送るということを先にお話しましたが、電気を効率的に送るためにはまず電圧を上げる必要があります。これは、交流と直流共通の課題です。

まず、電圧(V)を上げたり下げたりすることに関しては、直流も交流も同じです。中学の理科で学んだように、電力(W)の場合、

電力(W)=電圧(V)×電流(I)

という式で表されます。このため同じ量の電力を送るに場合に、電圧(V)を上げるということは電流(I)を下げるということになるのです。電流(I)を下げると、電線(抵抗Rとする)の中を通過する電流が少なくなるため、電線は熱くなりません。つまり、ムダな電力消費が少なくなるのです。

話を簡単にするために、10ボルト(V)で10アンペア(A)の電流が流れる場合を考えてみましょう。電力は、100Wになります。

10V×10A=100W

ここで、電圧を10倍(100V)にすると、同じ100Wの電力を送るためには、

100V×1A=100W

ということになります。このように、仮に電圧を10Vから100Vのように10倍にした場合、電流は10分の1になるのです。このようにして電流は、なるべく少なくしたほうが電力を効率的に送ることができるのです。

直流に関しては、交流における変圧器のような機器は考案されなかったのですか?

〔1〕変圧器の発明が勝負を決めた

変圧器の考案は歴史的には大きな出来事でした。それが、歴史的によく語られている直流が負けた(淘汰されていった)理由の1つにもなっています。120年も前のエジソンの時代にあった変圧器のような装置は直流にはなかったのです。

その後、直流における変圧器のような装置(AC-DCコンバータなど)は、半導体によって実現されるようになりました。例えば現在では、パソコンの電源用アダプタなどは、交流を直流に変換するAC-DCコンバータや、高い直流電圧を低い直流電圧に下げる(あるいはその逆を行う)DC-DCコンバータなどの半導体回路で可能となり、アダプタが軽量になりました。

このような半導体が普及し始めたのは、戦後(1945年終戦)の米国・ベル研究所でトランジスタが発明(1948年)された以降ですので、歴史としては比較的浅いのです。汎用的になって普及していったのは、戦後50年たった頃(1995年)です。

〔2〕直流の場合の電圧の上げ下げの方法

交流の場合、電圧の上げ下げは変圧器のコイルの巻き方によって変化させていますが、直流の場合は、半導体のオンとオフの時間(スイッチング)の比率を、微妙に制御することで実現しています。このため、スイッチング電源といわれる場合もあります。

すなわち、スイッチのオンとオフのタイミング(スピード)によって、電圧の調整をしているのです。スイッチング電源の仕組みについては、他の専門書を参照してください。

高電圧や低電圧、DC400VやDC380Vなど、呼び方がいろいろあるのはなぜでしょう?

データセンターや通信施設において、DC400VあるいはDC380Vを使う理由に関しては、前号の本誌2013年11月号でも解説しましたので、参照してください。

さて、IEC標準の定義からすると、低電圧とは交流1000Vまでか直流1500Vまでの電圧を指しています。そのため、DC380VやDC400Vは低電圧のカテゴリーに分類されます。このように電圧の高低については、そもそも誰が言い始めたのかが問題となります。

データセンターにおけるサーバの動作電圧であるDC12Vや、通信設備の動作電圧であるDC48Vなどから見ると、DC380VやDC400Vは十分に高い数値なので、相対論として高電圧という呼び方もあります。しかし、IECの定義では、DC380VやDC400Vは低電圧ということになるのです。

すなわち、DC380VやDC400Vを、どのような立場(IT屋さんや電気屋さんなどの立場)で見るかということで変わってくるのです。電力業界全体で見る場合、DC380VやDC400Vは十分低電圧です。しかし、これをコンピュータ側(DC12V)から見たり、情報通信(DC48V)の側から見たりすると、自分たちが使用している電圧よりも高いため、高電圧に見えるということになるのです。

このことは、世界的にもよく聞かれる質問の代表的なものです。したがって、誤解がないように、「低圧」あるいは「高圧」という表現ではなく、「DC380V」あるいは「DC400V」というような数値的な言い方のほうがよいのではないかという意見もあります。

直流では長距離伝送はできないのでしょうか?

〔1〕最近は直流でも長距離伝送が可能

エジソンとテスラが交直戦争を行っていた当時、直流は技術的な限界から、長距離送電に向いていませんでした。一方、交流に関しては変圧器を利用して長距離送電が可能になったのです。ところが最近は、直流でも長距離送電ができるようになってきました。

このように、以前は交流の場合、変圧器を使って、発電所でいったん上げた電圧を、電力の消費地で低い電圧に変換して使用してきました。しかし、現在は、半導体のコンバータを使うことによって同様なことが可能になりました。前述したように、このことはエジソンの時代にはなかったことでした。

このような背景から、エジソンの直流方式では、電圧を上げて送電することができないため、遠くに電力を送るためには、太いケーブルを使って大きな電流を流して送るしか、電力を遠くに送ることができませんでした。これに対して、テスラの交流方式では、開発された変圧器を使って発電所で電圧を上げ、抵抗の小さい細いケーブルを使用して遠くまで送電し、電力の消費地で変圧器によって電力を下げて利用することができたのです。

さらに前述した三相交流という方式を使えば、効率よく電力を送ることが可能だったのです。

〔2〕交流送電の限界

前述したように、交流方式は、たしかに長距離送電に向いていますが、ある長さ以上になると、線路リアクタンス(抵抗部分)により送電電力が制限されたり、コロナ損失注1や対地容量による誘電体損失注2のため送りにくくなってしまいます。

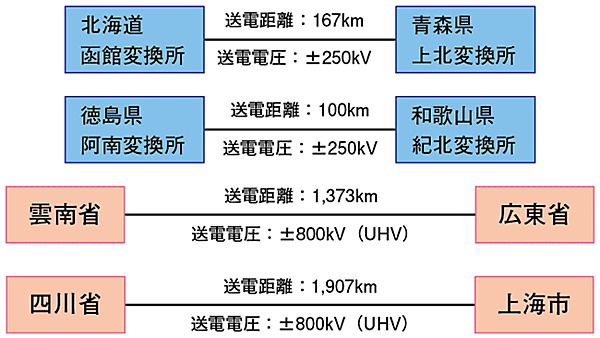

そこで最近では、直流送電に対して、中国やブラジル、ロシア、アフリカなどで、超高電圧(UHV:Ultra High Voltage)の直流送電が増えてきています。日本の場合は国土が狭いところからあまり増えていません注3。しかし、中国や米国、ブラジルなどは、国土面積が桁違いに大きので、交流方式の限界から、現在、国際的な電力業界に大きな変革が起こっており、海外系の長距離送電は直流方式を目指すようになってきています。とくに中国(図2)は積極的で、送電については直流送電方式を採用する方針であるといわれています。

以上見てきたように、エジソンとテスラの時代と現在の時代背景は大きく異なります。それは、やはり半導体の発明に引き続いて材料・部品、および関連技術の進歩が大きく影響してきていると考えられます。

図2 日本と中国の直流送電の送電距離と送電電圧

▼ 注1

コロナ放電:高圧線の電圧を高く上げ過ぎて生じる電極が青白く光るような放電現象。「コロナ損失」とは「太陽の表面のようなコロナ放電が起きて電気が流出し生ずる損失」。

▼ 注2

対地容量による誘電体損失:線路と地面の間に生ずるコンデンサ部分の容量(対地容量)の誘電体部分で、エネルギーが熱として損失する現象。

▼ 注3

日本の国土は、北海道と九州間でもせいぜい2,000㎞ほどの距離しかなく、沖縄を入れたとしても3,000㎞ぐらいしかない。