スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会

〔1〕HEMS関連の重点8機器

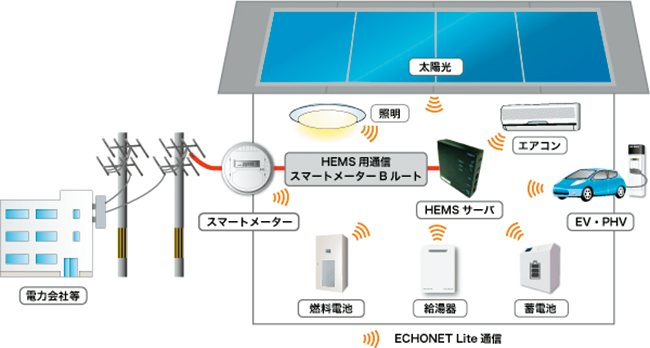

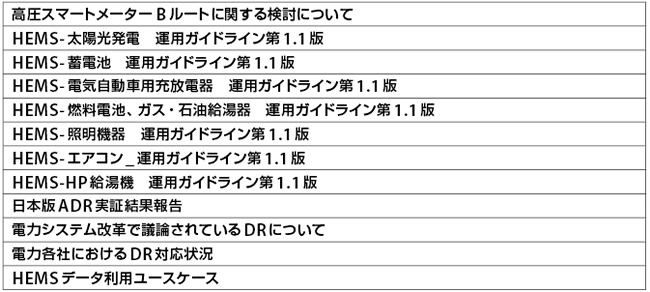

また、スマートコミュニティ・アライアンス(JCSA)内に、日本型スマートハウス・ビルのさらなる普及拡大を目指して設置された「スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会」(2012年6月設置)では、図1に示したロードマップと同期させて多様な検討が行われている。具体的には、HEMS-重点機器運用ガイドライン[1.0版](案)を策定(平成25年5月15日)し、HEMS市場の拡大その普及促進を目指して、図2に示すようなHEMS関連の重点8機器「スマートメーター、太陽光発電、蓄電池、燃料電池、EV/PHV、エアコン、照明機器、給湯器」を指定している。

図2 重点8機器とHEMSとの関連イメージおよびスマートメーターBルート〔出所 株式会社日新システムズ:プレスリリース2013年8月21日、http://www.co-nss.co.jp/press/2013.html#8_21〕

図2 重点8機器とHEMSとの関連イメージおよびスマートメーターBルート〔出所 株式会社日新システムズ:プレスリリース2013年8月21日、http://www.co-nss.co.jp/press/2013.html#8_21〕

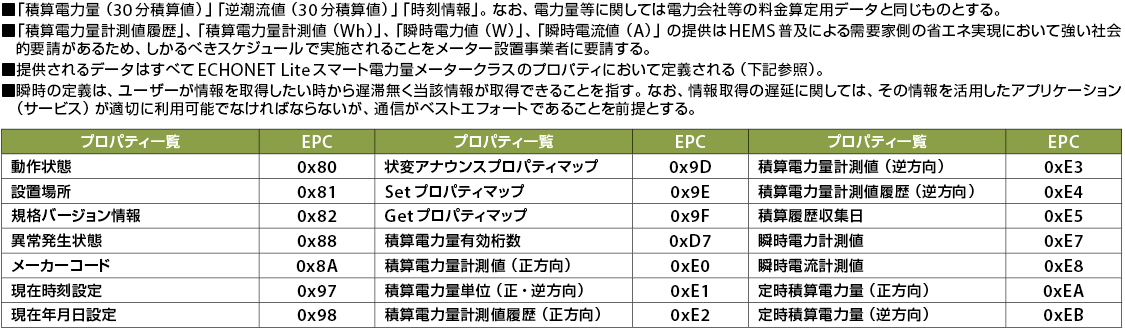

参考までに、スマートメーターBルートからHEMSに提供される情報とコマンド一覧を表2に示す。

表2 スマートメーターBルートからHEMSに提供される情報とコマンド一覧〔出所 JSCAスマートハウス・ビル標準・事業促進検討会:HEMS-スマートメーター(Bルート)運用ガイドライン[第1.0版](案)、2013年(平成25)年5月15日 http://www.meti.go.jp/press/2013/05/20130515004/20130515004-5.pdf〕

表2 スマートメーターBルートからHEMSに提供される情報とコマンド一覧〔出所 JSCAスマートハウス・ビル標準・事業促進検討会:HEMS-スマートメーター(Bルート)運用ガイドライン[第1.0版](案)、2013年(平成25)年5月15日 http://www.meti.go.jp/press/2013/05/20130515004/20130515004-5.pdf〕

また、この検討会を主体とした活動として、EMS関連のビジネスを推進するための2つの施設、「EMS新宿実証センター」(早稲田大学)と「HEMS認証支援センター」(神奈川工科大学、両社とも2012年11月開設)とともに、HEMS機器の通信方式の詳細仕様策定や運用マニュアルの整備、デマンドレスポンス手法の検討も推進されている。

〔2〕相互接続性に関連する課題:課題①〜課題⑤と整理

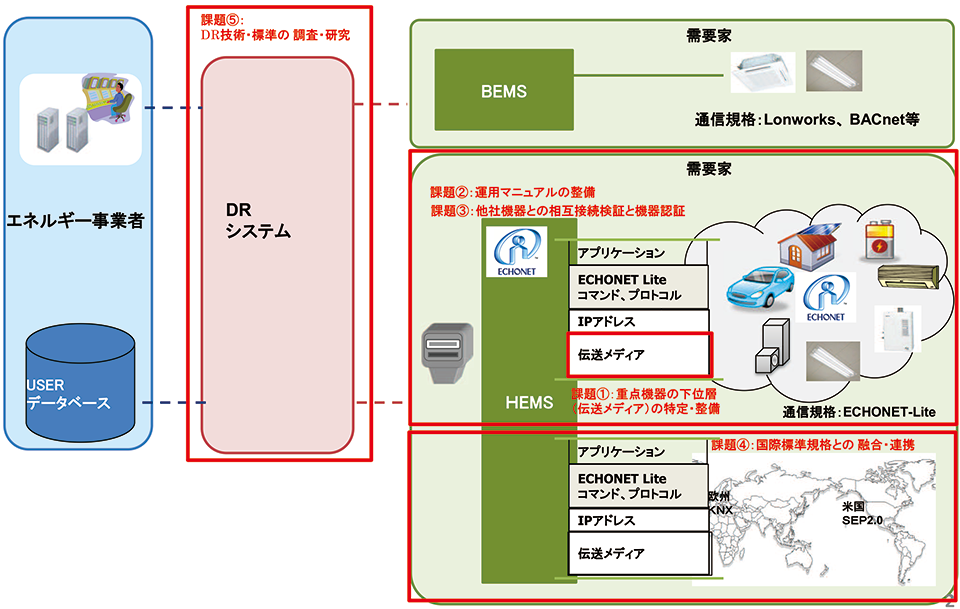

さらに最近の(第4回)スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会では、図3に示すようなスマートハウス・ビル市場普及拡大に向けた相互接続性に関連する課題について、課題①〜⑤と整理し、表3のような取り組みが行われている。これらはいずれも、間近に迫ったスマートグリッドのサービスと密接に絡んでおり、対応が急がれているテーマである。

- 課題①:重点機器の下位層(伝送メディア)の特定・整備

- 課題②:運用マニュアルの整備

- 課題③:他社機器との相互接続検証と機器認証

- 課題④:国際標準規格との融合・連携

- 課題⑤:DR(デマンドレスポンス)技術・標準の調査・研究

図3 スマートハウス・ビル市場普及拡大に向けた相互接続性に係る課題の整理〔出所 スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会(第4回:2013年12月4日)、http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart_house/pdf/004_s01_00.pdf〕

図3 スマートハウス・ビル市場普及拡大に向けた相互接続性に係る課題の整理〔出所 スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会(第4回:2013年12月4日)、http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart_house/pdf/004_s01_00.pdf〕

〔3〕特筆すべきこと:「HEMSデータ利用ユースケース」の取り組み

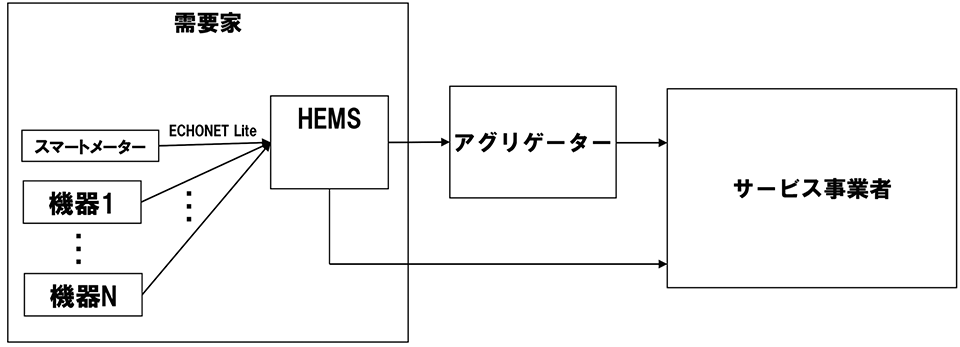

表3で特筆すべきことは、「HEMSデータ利用ユースケース」の取り組みである。需要家(顧客)とアグリゲータ、サービス事業者の間で、“プライバシーとビジネスに最も深く関連するテーマ”であるだけに注目が集まっている。

表3 第4回スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会の概要〔出所 スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会(第4回)配布資料:2013(平成25)年12月4日、http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart_house/004_haifu.html

表3 第4回スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会の概要〔出所 スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会(第4回)配布資料:2013(平成25)年12月4日、http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart_house/004_haifu.html

今後、HEMSのデータを提供し、アグリゲータやサービス事業者からサービスを受ける需要家(一般家庭)が、アグリゲータやサービス事業者とどのような契約を必要とするか、などの検討が行われる予定であり、スマートグリッドビジネスの中枢となるテーマである(詳しくは次のURLを参照。

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart_house/pdf/004_s13_00.pdf)。

ここで検討されたユースケースに基づき、次の2つの検討を行う。

(1)API標準化の検討

①今年(2014年)度末頃までに需要家- アグリゲータ、アグリゲータ-サービス事業者、需要家-サービス事業者のインタフェース(API)共通化の必要性を整理したうえで標準プラットフォームの基本仕様の考え方をまとめる。

②そのうえで、来年(2015年)度、実際にシステムを構築し、実運用したうえでの課題抽出、対処を通じて、標準プラットフォームの基本仕様を策定する。

(2)プライバシールールの検討

①今年(2014年)度末頃までに、各ユースケースに対応したビジネスを行ううえで、消費者のプライバシーに配慮し、理解を得るうえで企業がとるべき措置などについて検討する。

②そのうえで、来年度の実運用において、消費者の実際の声を抽出し、これを反映した対応策をガイドラインなどとしてまとめていく。

図4 需要家(家庭)とアグリゲータとサービス事業者の関係〔出所 HEMSデータ利用におけるユースケースの検討 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart_house/pdf/004_s13_00.pdf〕

図4 需要家(家庭)とアグリゲータとサービス事業者の関係〔出所 HEMSデータ利用におけるユースケースの検討 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart_house/pdf/004_s13_00.pdf〕

* * *

以上、電力の自由化が間近に迫ってきているなかで取り組まれている、政府の最近の政策を中心にいくつか解説した。日本型スマートグリッドがスマートに離陸することを期待したい。