「エネルギー革新戦略」の目的や注力すべきポイント

─編集部:今回発表された「エネルギー革新戦略」の目的や注力すべきポイントはどのようなことでしょうか?

吉川:「エネルギー革新戦略」は、電力システム改革注7やエネルギーミックスなどを実現していくなかで、エネルギー関連への投資を引き出し、同時にエネルギー効率を向上させていくことを目指しています。これらを実現するための関連政策をまとめたものが「エネルギー革新戦略」なのです。具体的な目的としては、前述したように、強い経済の実現とCO2排出の抑制を同時に達成することを目指しています。

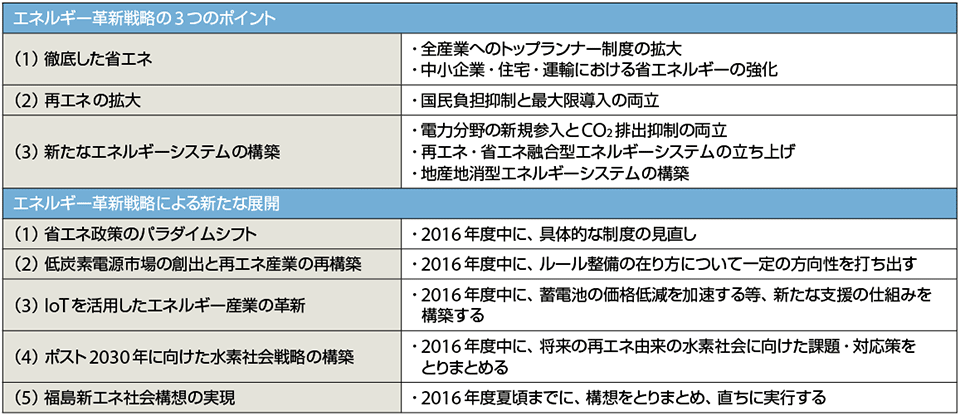

このような目的を実現するため、「エネルギー革新戦略」は、表1に示すように、

(1)徹底した省エネ

(2)再エネの拡大

(3)新たなエネルギーシステムの構築

という3つのポイント(柱)から構成されています。

表1 エネルギー革新戦略のポイントとエネルギー革新戦略による新たな展開

出所 エネルギー革新戦略(概要)、2016年4月19日、http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160419002/20160419002-1.pdf

〔1〕 ポイント1:徹底した省エネ

─編集部:それぞれのポイントについて、その概要を説明していただけますか。

吉川:はい。3つのポイントのうち、(1)の徹底した省エネにおいては、エネルギーミックスによって、エネルギー効率を35%改善することを目指しています。これは石油危機を経験した1970年から1990年の20年間に達成したのと同水準の効率改善を、これから2030年までに実現するものであり、かなり厳しいものとなっています。

これを実現するには徹底した省エネが求められますが、そのために、全産業に対して「産業トップランナー制度」注8を適用して拡大するとともに、中小企業・住宅・運輸における省エネも強化していく方針です。すでに、製造業では導入されている制度ですが、これを、例えば、サービス業のコンビニなどの流通サービスに拡大していきます。

また、中小企業の省エネを実現するための支援も行うため、2015年度補正予算、2016年度当初予算を合わせて約1,000億円が計上されています。

─編集部:住宅・運輸の分野についてはいかがですか?

吉川:住宅分野では、2020年までにハウスメーカー等が施工する新築住宅の過半数についてZEH(ネット・ゼロ・エネルギー)化を目指し、蓄電池を活用した既設住宅のZEH化への改修なども検討されています。リノベーション関連予算は、2015年度補正予算で100億円が計上されています。

また、運輸分野では、燃料電池自動車(FCV:Fuel Cell Vehicle)や電気自動車(EV)、自動運転車(自動走行)など次世代自動車への支援などにも取り組んでいきます。

〔2〕ポイント2:再エネの拡大

─編集部:注目されている「再エネの拡大」についてはいかがでしょうか。

吉川:前出の図1に示したように、2030年度におけるエネルギーミックスでは、再エネは22〜24%の導入を目標としていますが、再エネはまだコストが高く、国民負担の抑制をはかりながら導入促進をしていくことが重要となっています。

また、再エネの導入が一気に進んだとしても、それが将来的に安定して稼働するかどうかを検討することも重要です。FIT(固定価格買取制度)によって、再エネをある一定価格で買い取ることを保証していますが、買取期間の終了後に発電がストップしてしまうと、そこで再エネの普及が落ちてしまうことになります。

このため、国民への負担の抑制と再エネの最大限の導入を両立させることと再エネを長期的に安定して運転できるような対策が求められています。

このような観点から、今回の通常国会でFIT法を改正しました(2016年5月25日可決・成立)。

〔3〕ポイント3:新たなエネルギーシステムの構築

─編集部:3点目のポイントである「新たなエネルギーシステムの構築」についても説明していただけますか?

吉川:現在日本では、FITなどの支援も受けて需要家側にも太陽光発電などの分散エネルギー(再エネ)の導入が活発化しています。これらの動きを背景に、これまで大型火力発電などの大規模集中発電から需要家に一方的に供給されていた電気の流れ(潮流)が、再エネを販売する需要家からの電気が系統に流れる(逆潮流)という双方向になったため、電力の需給管理の技術の高度化が求められています。

また、IoT時代の到来を背景に、需要家側のエネルギー資源の制御が遠隔からも可能になってきました。このため、アグリゲータなどが電力系統上に散在している需要家側のエネルギー資源(蓄電池や太陽光発電、電気自動車、ネガワットなど)をIoTによって統合制御し、それらを集約・統合した電力をVPP(Virtual Power Plant、仮想発電所)として位置づけ、電力の需給調整にも活用できるようになってきました。

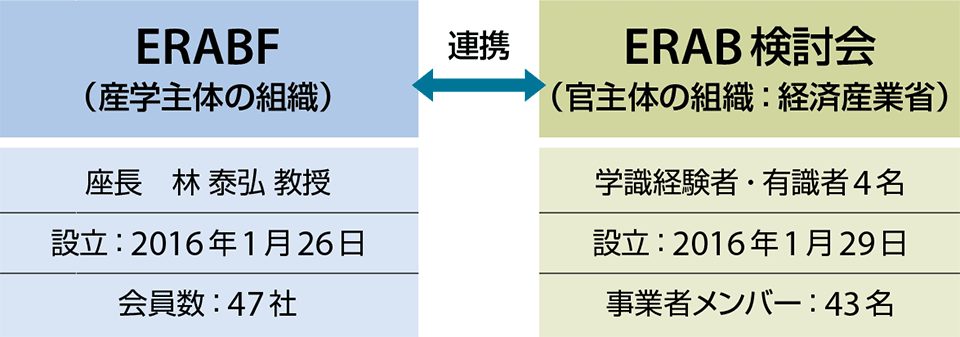

このようなVPPが可能な時代を迎えているため、図3に示すような産学主体によるERABF(ERABフォーラム)と、官主体のERAB検討会が、2016年1月に設置されました。現在、両者が相互に連携しながらVPPビジネスの本格的な立ち上げに向けた検討が進められています。

図3 VPPを推進する産学主体のERABFと官主体のERAB検討会(2016年5月現在)

ERABF:Energy Resource Aggregation Business Forum、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス・フォーラム(エネルギー資源集約ビジネス・フォーラム)。

出所 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment.html#suiso_nenryodenchi

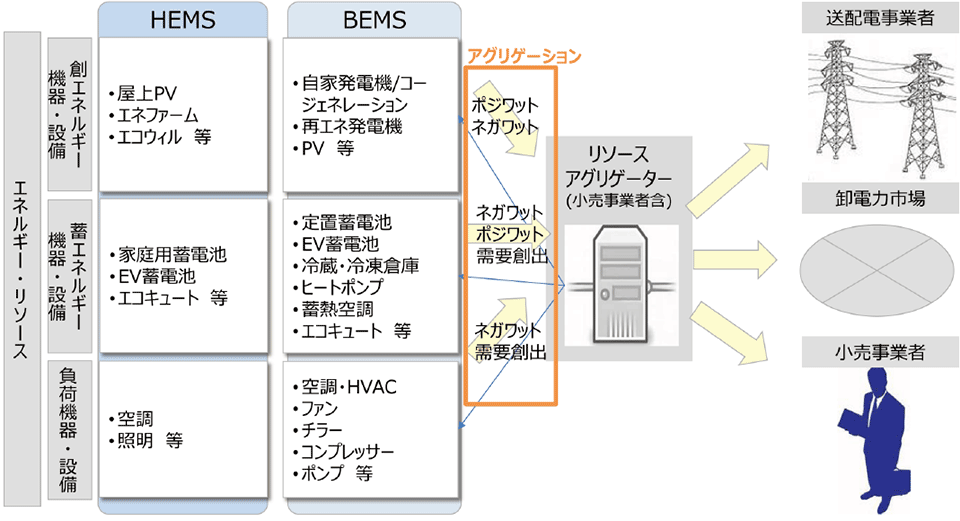

なお、エネルギー・リソース・アグリゲーションの範囲は、図4に示すように、

(1)需要家などの創エネルギー機器・設備

(2)蓄エネルギー機器・設備

(3)負荷機器・設備

となっています。これらを遠隔操作することによって、ネガワット(節電電力量)やポジワット(発電電力量)をアグリゲート(集約)して、送配電事業者や卸電力市場、小売事業者などに供給します。ERAB検討会では、一部例外はあるものの、需要家側のエネルギー・リソースをメインの対象としています。

図4 VPPの実現に向けたエネルギー・リソース・アグリゲーションの範囲

出所 経済産業省「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスについて」、 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/energy_resource/pdf/001_04_00.pdf

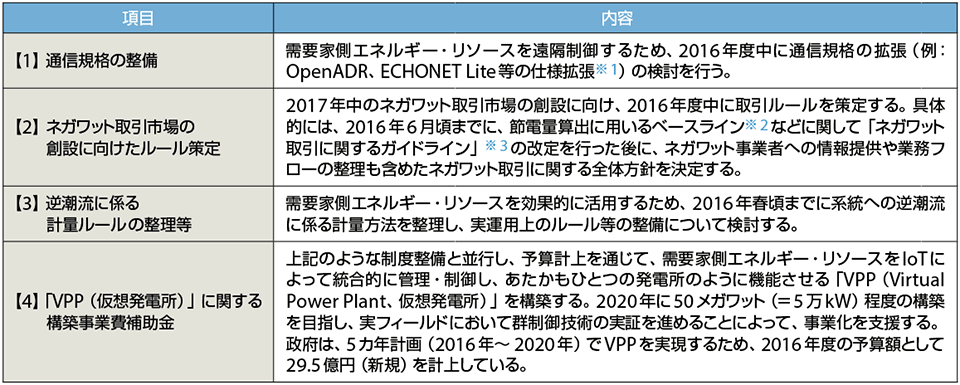

なお、エネルギー・リソース・アグリゲーションによって実現するVPPのアクションプランについて、VPPに関する29.5億円の構築事業費補助金も含めて表2に示します。

表2 VPPに向けたアクションプランの策定

※1資源エネルギー庁「通信規格に関する今後の検討の方向性」2016年3月30日、http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/energy_resource/pdf/002_03_02.pdf

※2ベースライン:デマンドレスポンス(電力の需給調整)の要請がなかった場合に想定される電力の消費量のこと。

※3資源エネルギー庁「ネガワット取引に関するガイドライン」、2015年3月30日、http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150330001/20150330001-2.pdf

出所 各種資料をもとに編集部が作成

▼ 注7

電力システム改革:①第1弾:電力広域的運営推進機関の設立(2015年4月実施)、②第2弾:電力小売全面自由化(2016年4月実施)、③第3弾:送配電部門の法的分離および料金規制の撤廃(2020年4月予定)

▼ 注8

産業トップランナー制度:産業分野で同じ事業をしている会社の中で、最もすぐれた水準の省エネ対策を実現している会社に、他の会社があわせて省エネの効果を実現する制度。