エネルギーIoTで電力網の高度化を加速する「米国SGIP」の最新動向と新たなPAPへの取り組み

― スマートグリッドの相互運用性を強化するOpenFMB ―新井 宏征 株式会社スタイリッシュ・アイデア 代表取締役社長

2016年9月1日 (木曜) 0:00

IoT/ビッグデータ時代を迎え、米国のスマートグリッドに関する技術標準の整備を推進する中心的な役割を果たしている「SGIP」が生まれ変わり、エネルギーIoT(EnergyIoT)の実現に向けてOpenFMBなどの取り組みを強化している。

ここでは、新「SGIP 2.0」への移行の背景とSGIPのビジョン(目標)とミッション(使命)、SGIPの3つのメンバーグループ(委員会)よる組織体制について最新動向を解説する。さらに、SGIPにおける中核的な取り組みであるPAP(優先行動計画)やプロジェクトについても解説していく。

スマートグリッドを推進するSGIP:新「SGIP 2.0」へ

米国におけるスマートグリッド関連の取り組みは、国や州などが主導するものから、各企業による独自の取り組みまでさまざまなものがある。そのような中でもスマートグリッドに関する技術標準の整備を推進する中心的な役割を果たしているのが、SGIP(Smart Grid Interoperability Panel、スマートグリッド相互運用性パネル)である。

SGIPは2009年11月に設立されたが、その背景を振り返ってみると、米国におけるスマートグリッドの標準化活動で中心的な役割を果たしたのは、米国の商務省の傘下にあるNIST(米国立標準技術研究所注1)である。

そのNISTによるスマートグリッドの標準化活動を、官民が協力して支援する目的で設立されたのがSGIPである。SGIPが立ち上がってからは、米国における標準化策定についての取り組みも順調に進み、スマートグリッドの相互接続性からサイバーセキュリティなどにまで議論の対象を広げている。

SGIPは、2013年1月から、それまでのNISTを軸にした官民が協力する体制から産業界主導のNPO(Non-Profit Organization、非営利団体)へと移行し、引き続きスマートグリッド関連の標準化活動においても中心的な役割を果たしている。この新たなSGIPのことを「SGIP 2.0」と呼ぶような場合もある。

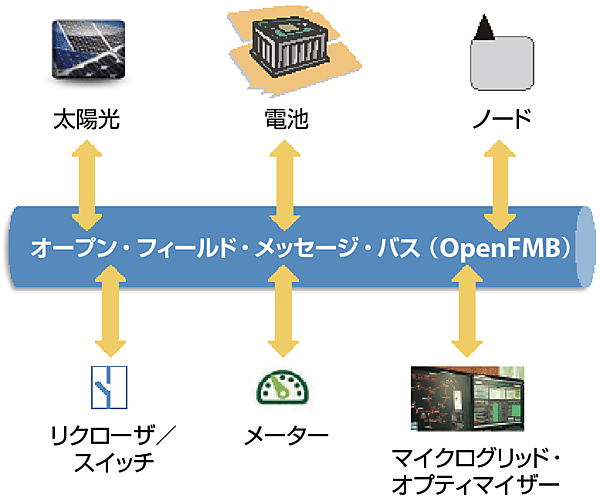

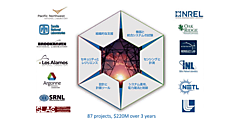

なお、以降では単に「SGIP」と表記している場合は、現行の新しい「SGIP 2.0」組織のことを指している。「SGIP 2.0」が、後述するOpenFMB(Open Field Message Bus注2、図1)などの開発に乗り出したところから、再び注目を集めるようになった。

ここでは、公開されている“SGIP 2015 Year in Review”(SGIPの2015年の活動レビュー、2015年12月18日発表)などの資料をもとに、SGIPの最新動向を解説していく。

SGIPのビジョン(目標)とミッション(使命)

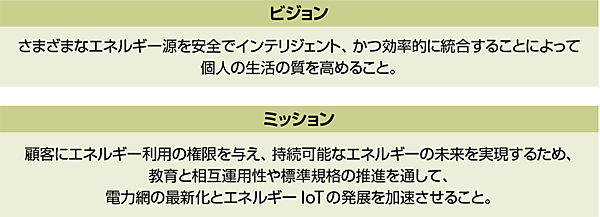

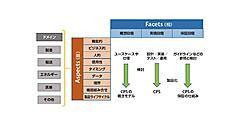

まず、SGIPの組織としてのビジョン(目標)とミッション(使命)を、図2に示す。そもそもSGIPとは前述のとおりSmart Grid Interoperability Panelの略で、スマートグリッドの相互運用性を検討するための団体である。

SGIPでは、近年のさまざまな変化によって、以前にも増して相互運用性を考える必要が高まってきていると認識し、そのような変化の要因(Drivers of Change)として、次の8点を挙げている。

(1)分散エネルギーの統合

(2)さまざまな種類の再生可能エネルギー

(3)電気自動車(EV)

(4)特定の範囲内での自動化(柔軟性の高い負荷)

(5)サイバーセキュリティの脅威

(6)ビッグデータの複雑さ

(7)老朽化するインフラ

(8)系統などに接続されていない資産

ここに挙げた8つの項目の中には、従来からのグリッド(電力網)に関係する要因もあれば、近年の技術進化に伴って新たに登場してきた「サイバーセキュリティ」や「ビッグデータ」などの要因も含まれている。そのため、グリッド自体の変化に加えて、これまでには想定していなかった新たな技術を取り込み、それらとの相互運用性を確保するために、SGIPの存在はますます重要になってきている。

▼ 注1

NIST: National Institute of Standards and Technology、米国国立標準技術研究所(所在地:メリーランド州ゲーサーズバーグ、1901年設立)。米国の商務省の傘下にあり、産業技術に関する規格の標準化の促進や、調達仕様の策定などを行っている政府機関(標準策定機関ではない)。

▼ 注2

OpenFMB:機器間の相互運用性を実現するために、エネルギーに関する情報(メッセージ)をやり取りするためのプロトコルである。点在するさまざまなエネルギー関連機器などで生成されるデータを、それぞれの機器の仕様にとらわれることなくやり取りできるようにし、相互運用性(Interoperability)を実現するために開発されている。

バックナンバー

関連記事

【創刊5周年記念】特別座談会 IoT時代のサイバーセキュリティにどう対処すべきか ≪前編≫

2017年11月9日 0:00

IECにおけるスマートグリッドの国際標準最前線

2014年11月1日 0:00

国際標準化へ向かうIEEE 1888の最新動向

2013年8月1日 0:00

スマートグリッドにおけるサイバーセキュリティの徹底解析!─前編─

2013年4月1日 0:00

M2M/IoT時代に登場した新たなセキュリティの脅威とその防衛策― 第3回 欧州におけるM2M/IoTサイバーセキュリティ政策の最新動向 ―

2015年10月30日 0:00

日米欧のグリッド・モダナイゼーション(電力網の近代化)への取り組み― 第1回 米国 ―

2016年12月13日 0:00