電力システム改革と広域的運営推進機関

〔1〕3段階で進めていく日本の電力システム改革

─編集部:それでは、ここで日本の電力システム改革について、整理してお話いただけますか。

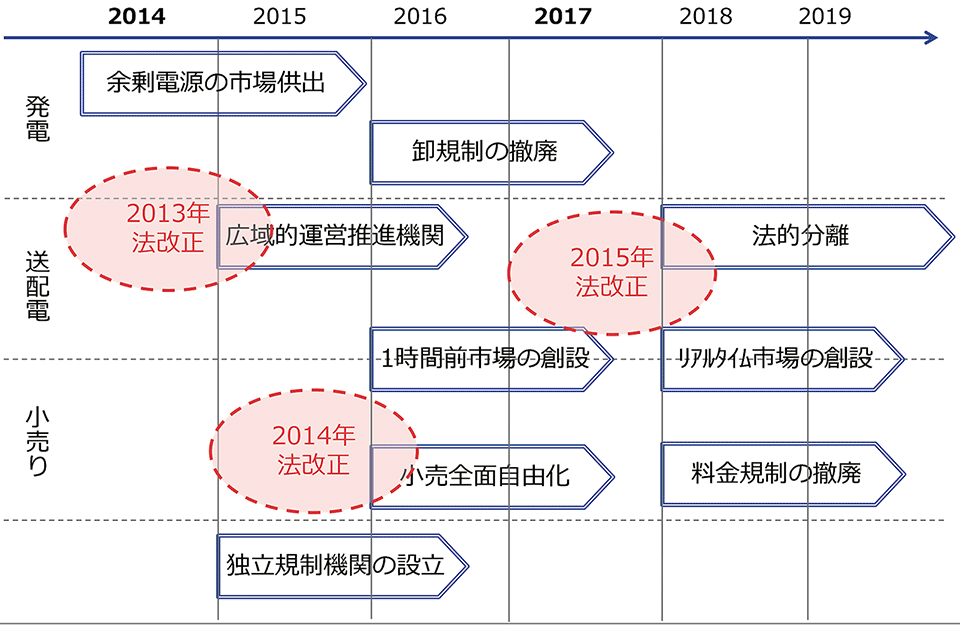

高橋:はい。図3は、政府が現在進めている日本における電力システム改革の工程表です。

具体的には、大きく3段階で実施していくということになっています。図に見られるように、第1段階として2015年から「広域的運営推進機関」をつくり(2013年法改正注2)、第2段階として2016年から「小売全面自由化」を行う(2014年法改正)。そして第3段階で、2018年から「発送電分離」(法的分離)を実現する(2015年法改正予定)という内容です。

図3 日本における電力システム改革の工程表

〔出所 富士通総研 高橋 洋、「電力システム改革によるビジネスチャンス」、2014年6月〕

〔2〕広域的運営推進機関の役割

─編集部:なぜ広域的運営推進機関が必要なのでしょうか。

高橋:ご存知のように、日本は現在地域独占(10地域)ですから、各地域ごとで需給のバランスを取るため、全国的な需給調整の仕組みにはなっていません。

だからこそ、3.11以降に計画停電注3が避けられなかったのです。これはよく言われる話ですが、「西日本でたくさん電気が余っていたのに、東日本に十分送れなかったじゃないか」と。このことは別に西日本が60Hzで東日本が50Hzという周波数の違いが原因ではなくて、送電網が細かったから十分な電気を送ることができなかったわけなのです。ですから、市場原理に立っていれば、市場は大きければ大きいほど機能するため、当然地域間送電網は太くしたはずですし、日常的に地域を越えて電力を融通する注4という、極めて経済合理性にかなったことをもっとできたはずなのです。

ですので、日本はまずは国内の地域を超えた電力融通をしましょうと。国内の電力市場を統合しようということを、今ようやく行おうとしているのです。

とはいえ、まだ国内の電力会社は地域別ですし、送電部門も10社あるわけですから、発送電分離をした後もやはり10社の送電会社が併存してしまう。送電会社間のM&Aが起これば話は変わってきますが、このままだとなかなか広域運用は進まないということで、電力の広域的運営推進機関をつくりましょうということになったのです。

─編集部:広域的運営推進機関は、2015年4月から業務を開始注5することになりましたが、どのような役割の機関なのでしょうか。

高橋:私も参加していた電力システム改革専門委員会注6が作成した報告書の中では、当初は「広域系統運用機関」という言葉になっていましたが、この報告書が「改正電気事業法」という法律になった時点で、「広域的運営推進機関」という表現(用語)に修正されました注7。

「運営」を「推進する」ということは、システムオペレーション(需給調整)はしないということなのです。電力会社に発電所を動かす指示などはできず、またそのような権限も与えられていません。すなわち、電力会社各地域に系統運用機関(給電指令所)がありますから、各電力会社に対して横の連携をお願いする機関が、日本の広域的運営推進機関なのです。

─編集部:マネージャ役ですか?

高橋:いいえ。コーディネータ(仲介役)であって、給電指令をするわけではないのです。

正確に言うと、「非常時には給電指令をする」と、改正電気事業法に書いてあったと思います。需給逼迫時の措置のところですが、需給逼迫時には指示を行うと書いてありますね。これは、給電指令ということです。

ですから、非常時、要するに、東日本大震災の後のような、「もう電気が足りません」というときには、指示ですから、これは従わないといけないわけです。これは、強制的に従わせることができるということになっています。

〔3〕欧州における広域運用

─編集部:すでに自由化が先行している海外の状況についてはどうなのでしょうか?

高橋:日本の広域的運営推進機関に当たるものは、欧米には存在しません。

特に欧州では基本的に1国に1つ送電会社があるという状況ですので、国内全体の広域運用はすでに実現されています。さらに陸続きの国が多いため、電力自由化以前から国境を越えた電力の輸出入を行ってきました。

ドイツだけは4社に分かれているため、若干状況が違います。もともとドイツは、民間企業で発送一貫の地域独占の会社が8〜10社くらいあって、自由化後にそれが少しずつM&A(合併・買収)で淘汰され、現在では4社まで統合されたという状況です。ですから、ある意味日本の未来を暗示しているのかもしれません。

逆にいうとドイツは、送電会社が4つなので、国内で連携させる必要があり、この点は日本の状況に似ています。しかし、すでに発送電分離により送電会社は発電所をもっていないので、地域を越えて融通し合うほうが経済合理性にかなうことは、十分に承知しています。

つまり、欧州はもう電力会社が十分独立しているから、ほっといても送電会社同士が協力をするわけですね。送電会社が独立をしているから、一定の地域はあるにしても、地域を越えて当然電力をやり取りしましょうと。「余っているならそっちに送りますよ、こっち足りないからちょっと送ってよ」というのは経済合理性で判断されるわけであって、別に自分の地域の中の発電所を無理に動かす必要はないわけです。

そこが発送電分離のポイントなのです。ですので、送電会社の中立化が十分進めば、ある程度の広域運用も進むはずなので、それは日本でも起こるかもしれません。しかし、とりあえず発送電分離すらまだ4年後(2018年)の話なので、まずは広域運用を進めましょうというのが、日本における広域的運営推進機関なわけです。

▼ 注2

法改正とは、改正電気事業法のこと。経済産業省、「資源エネルギー庁ニュースリリース」〔平成26(2014)年6月27日〕参照。

http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140627003/20140627003.pdf

▼ 注3

計画停電:東日本大震災(2011年3月11日)による発電所の被害から東京電力が実施した、無秩序な大規模停電を回避する対策。

▼ 注4

電力の相互融通:現状の中部と関東の中間地点にある60Hzと50Hzの周波数変換能力は「佐久間周波数変換所が30万kW」、「新信濃変電所が60万kW」、「東清水変電所が30万kW」で、合計120万kWである。

しかし、新信濃変電所を90万kW増設して2020年度に稼働予定。その結果、東西の電力融通能力は210万kW(=120kW+90万kW)と増強され東西の電力バランスが以前よりも取りやすくなる。

▼ 注5

2014年1月に、広域的運営推進機関設立準備組合(「準備組合」)が発足。同組合は、改正電気事業法(2013年11月25日成立)に定められた広域的運営推進機関が、正式に業務を開始(2015年4月)できるようにするために活動する民間の団体である。(http://www.koiki-kikan.jp/html/aboutus.html)

さらに2014年7月17日、129社の電気事業者による事実上の創立総会(正式には広域的運営推進機関設立準備組合 拡大会議)が行われ、その後、経済産業大臣の認可を経て、広域的運営推進機関(広域機関)は、2015年4月1日から正式に業務を開始することになった。

▼ 注6

総合資源エネルギー調査会 総合部会 電力システム改革専門委員会

http://www.meti.go.jp/committee/gizi_8/2.html#denryoku_sys-tem_kaikaku

第1回〔2012年2月2日〕〜第12回〔2013年2月8日〕の12回開催された。(=120kW+90万kW)と増強され東西の電力バランスが以前よりも取りやすくなる。

▼ 注7

2013年2月15日、「電力システム改革専門委員会報告書」を発行

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/sougou/denryoku_system_kaikaku/report_002.html