電力システム:2つの視点からの改革

≪前編≫ ─ エネルギー産業の再編と新ビジネスモデルの展開 ─電力システム:2つの視点からの改革

〔1〕デマンドレスポンス(DR)による消費者の協力

─編集部:それでは具体的な改革とは、どのようなところにあるのでしょうか。

高橋:大きく2つに分けられると思います。1つは需要側(消費者)を動かして電力の安定供給をするということ、つまりデマンドレスポンスです。もう1つは再生可能エネルギーの大量導入による変動電源への対処です。

これら2つに対処するため、日本においてもようやく電力システム改革をしていくということになるのです。

─編集部:詳しくお話いただけますか。

高橋:前者は、これまでは供給側(電力会社)が安定的な電力供給のために需給調整についてのすべての責任を負っていましたが、今後は、電力会社からの要請に需要家が応えるデマンドレスポンス(DR)によって、電力の需給調整に協力をしてもらうということです。

これが可能になった背景には、ICT(情報通信技術)がかなり普及してきたということがあります。欧米も含めた15年前、20年前の自由化の時点ではこのような環境はありませんでした。今日本で行われている電力システム改革との大きな違いがこの点です。15年前にはスマートメーターはなかったわけで、デマンドレスポンスという言葉も登場していなかったのです。

需要側を動かして安定供給を行っていくためには、当然、価格メカニズムが働かないといけないし、消費者にいろいろなサービスの選択肢を与えないといけません。もちろんスマートメーターも設置されないといけない。このことで仕組みが全然変わってしまうわけです。

総括原価注1で料金メニューが1つしかなくて、さらに昼も夜も一定のフラットレートだと、需要側(消費者)の協力を得た電力の安定供給が実現できないわけですから、ここはまず大きくシステム改革をする必要がででくるわけです。

〔2〕変動電源「再生可能エネルギー」の導入

─編集部:変動電源についてはいかがでしょうか。

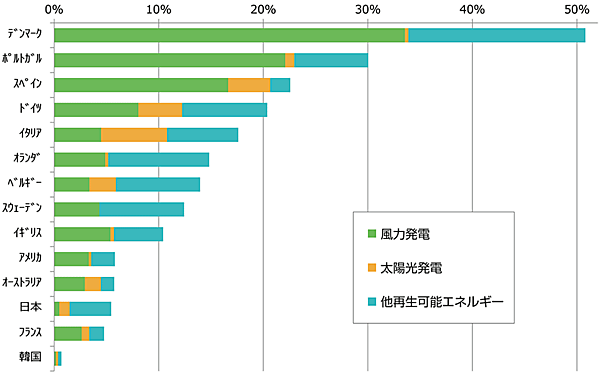

高橋:残念なことに、日本では再生可能エネルギーの導入率は低いのですが、世界的な潮流として再生可能エネルギーの導入が活発化しています(図2)。例えばドイツやスペインでは、風力や太陽光だけですでに20%程度導入されています。これら以外に、バイオマスなどの出力が変動しない電源もあります。

図2 OECD諸国の再生可能エネルギーの導入率(2012年:水力除く)

〔出所 IEA, Electricity Information 2014をもとに高橋氏作成。kWhベース〕

そうなってくると、変動電源にどう対処するのかという問題が出てくるのです。これも電力システムを大きく変えなければ実現できないということになってくるのです。

従来からの「ベースロード」(基幹電源)、「ミドルロード」(日中の電力消費の変化に対応する部分)、「ピークロード」(真夏などに瞬間的に電力が消費される場合に対応する部分)で構成された電力で、需要に供給を合わせていくという運用の仕方とはまったく変わってくるわけです。再生可能エネルギーの導入が進んでいる欧州においては、まず変動電源(風力や太陽光)を最優先で受け入れたうえで、残った需要に対して火力発電で、場合によっては原発まで出力調整運転してバランスを取るという仕組みに、変わってきています。

日本においても今後変動電源の割合が増えてくると、新しい時代の系統運用、送電運用のシステム改革が必要になってくるのです。

▼ 注1

総括原価方式:供給原価に基づいて料金が決められる方式。電気料金、ガス料金、水道料金など、安定した供給が求められる公共性の高いサービスなどに適用される。

バックナンバー

関連記事

電力システム改革第3弾! スタートする発送電の法的分離

2020年4月12日 0:00

IEC TC 8 SC 8C初代議長・早稲田大学 教授 石井 英雄 氏に聞く!次世代電力供給システムの国際標準化組織「IEC TC 8 SC 8C」がスタート!

2021年2月1日 0:00

スマートグリッドの実像に迫る!

2013年8月1日 0:00

新電力ベンチャー登場時代の「日本卸電力 取引所」の役割と課題 ≪第3回:最終回≫

2014年9月1日 0:00

電力自由化と日本の再生可能エネルギーの課題≪前編≫

2015年1月29日 0:00

2013年はエネルギー戦略の屋台骨となる年

2013年2月1日 0:00