発送電分離の類型

≪前編≫ ─ エネルギー産業の再編と新ビジネスモデルの展開 ─発送電分離の類型

〔1〕機能分離か法的分離かという選択肢

─編集部:もう少し、発送電分離の議論の内容をお話いただけますか。

高橋:もともとこの審議会では1年かけてこの答申をつくったのですが、そのとき、2つの選択肢がありました。

1つは、米国型のISO注8(独立系統運用機関)をつくりましょうという案だったのです。これは全国に1つのISOをつくり、送電網の所有権にはまったく触れないが、システムオペレーション(需給調整)はISOが行うという内容です。これは機能分離と呼ばれる、発送電分離の類型なのです。

この方法は全国1つのISOができますので、広域運用という意味ではかなり期待ができると考えられていたのです。ただ、送電網の所有権にはまったく触れないということなので、このISOをどのようにつくるかによって、いくらでも骨抜きにしようがあるわけですね。

私も米国でISOをたくさん回ってきました。米国では、独立性を確保するため、電力会社の社員がISOへ出向するといったことはありません。しかし日本では、そのようなことが起こりえます。そのようなISOができてしまうと、本来の目的からかけ離れた機関になってしまうわけです。これが機能分離のデメリットです。

─編集部:もう1つの案とは?

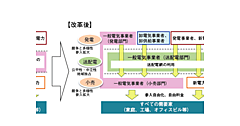

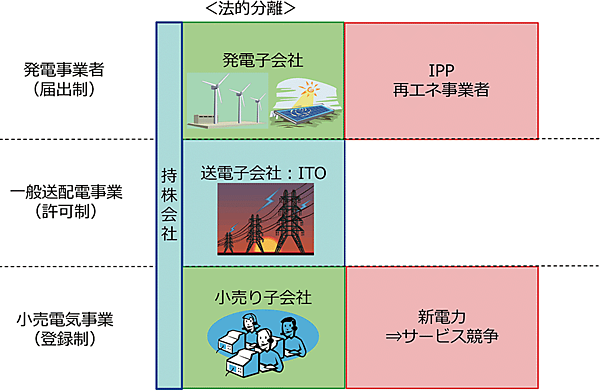

高橋:もう1つの案、それが今回の日本の発送電分離の案なのですが、法的分離にしようということだったのです。つまり、電力会社を持ち株会社化して、送電部門を子会社にしてくださいということです(図4)。所有権を完全に手放すというわけではありませんが、一応別会社ですから、一種、企業分割です。所有権は持株会社がもっているが、一応登記上は別会社。例えば東京送電、あるいは関西送電などという会社ができると、送電会社の独立性が構造的に高まることが期待できるのではないかという考えです。

図4 発送電分離による水平分業化とビジネスチャンス

〔出所 富士通総研 高橋 洋、「電力システム改革によるビジネスチャンス」、2014年6月〕

身近な例では、NTTの分割が挙げられます。NTT東日本とNTTドコモというのはかなりカルチャーの違う会社で、事業もかなり違います。そういうふうに今後、電力会社も変化していく。例えば「東京発電」と「東京送電」という会社が、人事的にもカルチャー的にも分かれていくことが期待されるのです。

かつ、東京送電ができれば、東京送電が東北送電と一緒になったりすることも容易になるのではないかと。ただし、先ほどの繰り返しですけれども、送電会社が10社できてしまいますので、これだと広域運用という意味では不十分なので、広域機関をつくり、法的分離+広域機関をセットで行いましょうということになったわけです。

─編集部:先ほど米国型というお話はありましたが、欧州型は審議の対象として上がらなかったのでしょうか。

高橋:法的分離というのは一種、欧州型です。より正確に言うと、所有権分離が欧州の一般的な方法なのですが、フランスとドイツの一部が法的分離なのです。

所有権分離は、電力会社の送配電部門を完全に売り払ってくださいという、一番厳しい中立化措置、構造措置です。それは最初から選択肢にはありませんでした。

私は法的分離と機能分離の両方を講じるべきと言ったんですよ。法的分離をさせたうえで、全国大の1つのISOをつくるということも可能だし、これを行っているところもあるのです。米国のテキサス州などは機能分離×法的分離の双方を採用しているのですから。

しかし、最終的には、機能分離か法的分離かどちらかだという選択肢の設定になりましたので、結果として法的分離と弱い広域機関(機能分離ではない)のセットになりました。

〔2〕法的分離+広域機関の選択と中立化のための規制

─編集部:法的分離+広域機関に至った経緯をもう少しお聞きしたいのですが。

高橋:これは審議会でさんざんどっちがいいかという議論をして、結構意見も分かれたのですが、法的分離のほうをとることになりました。

法的分離は、広域性という意味では決して十分ではないが、それよりもむしろ送電会社という独立会社ができるのが大事ではないかということでした。企業分割をしないまま、上位にISOをつくるというのでは少し危ない。電力会社を分けるというのが大事なんだということになりました。

後々、それは所有権分離注9という完全な分離、株式を売り払うというのにもつながるかもしれないし、送電子子会社同士のM&Aも起こりやすいだろうということから、私も法的分離のほうに賛成したのです。広域性については、広域機関によって補えるという理解でした。

─編集部:法的分離による中立化はどこまで徹底されるのでしょうか。

高橋:今後、法的分離については、来年(2015年)、法律改正がされるのですが、親会社と送電子会社の間を遮断するような行為規制をたくさん入れる必要があります。

例えば、送電子会社の社長は親会社が任命するのではなくて経産大臣が任命する、あるいは部長級以上は送電会社に一度行ったらもう親会社やグループ会社のほうには戻れなくする「ノーリターンルール」みたいなものをつくる。

また、給与体系を分けて、送電会社が儲かっていれば、他のグループ会社の業績とは無関係に、給与に反映させる。「送電会社は送電会社で利益を追求してください」「発電会社は発電会社で利益を追求してください」というような、行為規制をたくさん入れる。委員会の答申には行為規制についてある程度書かれていますが、本当にどこまで行為規制が定められるのかが決まるのは、これからです。

すでに審議会が終わってしまったわけですが、まだ論点がたくさんあるので、この改革が実現した、あるいは実行された暁に、本当にもともと望んだような競争環境が整備されるのかどうか、注意を払っていく必要があると私は考えています注10。

(後編につづく)

▼ 注8

ISO:Independent System Operator、独立系統運用機関。具体的には、電力会社に送電網の所有権を残したまま、送電網の運用を行う組織(電力会社から独立した組織)。米国のISOは、FERC(米国連邦エネルギー規制委員会)が規定した指令888(1996年)に基づいて設置される。米国ではISOを広域化した組織をRTO(Regional Transmission Organization、地域送電機関)と呼ぶ。

▼ 注9

所有権分離:電力会社から送配電部門を別会社化し、既存の電力会社との資本関係は認められないという方法。所有権分離では、TSO(Transmission System Operator、送電系統運用者)が送電網を所有していて、かつ運用する。

▼ 注10

電力システム改革専門委員会自体は、2013年2月に報告書を発行し、終了している。その後、関連する法律の作成や、その下の政令、省令をつくるため、2013年8月から制度設計ワーキンググループが開催されている。正式名:総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革小委員会 制度設計ワーキンググループ。第1回(2013年

8月2日)〜第8回(26年9月18日)まで開催され、なお審議中。