配電網の安定化への施策

配電網の安定化への施策

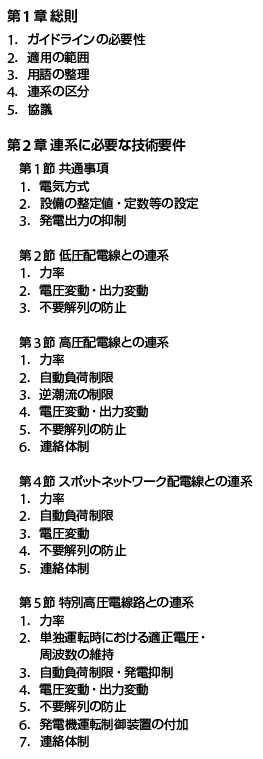

図2 「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」(2019年10月7日)の目次

住宅用の太陽光発電を増加していく際には、配電網の安定化に向けた次の3つの施策がある。

- 機器本体による正常運転の確認

- 機器をIoT化することによる遠隔制御

- 地産地消による高効率な電力利用

次に、それぞれについて見ていく。

〔1〕機器本体による正常運転の確認

太陽光発電を設置するだけで、自動的に系統に接続され、逆潮流ができるわけではない。機器の設置時に、交流過電圧検出値、交流不足電圧検出値、周波数上昇検出値、周波数低下検出値などの各整定項目について、電力会社と協議した値で動作するように機器に設定する必要がある(図2)注4。

それらの設定が完了した後に、系統との接続状態をON(太陽光連系ブレーカーをON)にすることで、逆潮流を行うことができる。系統と接続した後、太陽光発電は整定値に基づいて、系統電力の安定度を維持しつつ発電を行うことになる。

〔2〕機器をIoT化することによる遠隔制御

(1)原則すべての設備が出力制御の対象

太陽光発電設備においては、出力の大きさに関係なく原則すべての設備が出力制御の対象となるが、特定の条件によって50kW未満の太陽光発電設備については、当分の間、出力制御の対象外となっている。

しかし、太陽光発電の増加に伴い、配電網に接続可能量を増加する見込みのある地域(2020年1月時点では、北海道電力、東北電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の供給区域)では、10kW未満の太陽光発電設備をIoT化し、遠隔制御を実現するための手段として出力制御対応機器の設置が義務付けられている。

出力制御対応機器は各電力会社のサーバにアクセスし、電力会社が作成する出力制御スケジュールを取得する。この出力制御スケジュールは、30分単位、定格出力制御値1%単位の設定が可能となっている。電力会社によって出力制御が実行されるとき、出力制御対応機器付きの太陽光発電は、逆潮流時に出力制御スケジュールに応じて発電出力を制御する。

(2)スマートインバーターの検討

また、電力安定化や周波数安定化といった自立機能をもち、かつ電力会社などと双方向通信を行い、連系点(この項目での場合、電力会社の設備と需要家の設備との接続点をいう)の調整値を制御することで、リアルタイムに太陽光発電の出力を制御可能な「スマートインバーター」注5の検討も進められている。

米国では、ハワイ州やカリフォルニア州など一部の州において、2017年9月から先行的にスマートインバーターの設置が必須となっている。

〔3〕地産地消による高効率な電力利用

FIT制度が始まった当時、

- 10kW未満は2009年で48円/kWh、

- 10kW以上500kW未満は2012年で40円+税/kWh

と高価格だったが、太陽光発電の導入量の増加に伴い、 - 2019年度には10kW未満は26円/kWh、

- 10kW以上500kW未満は14円+税/kWh

となった注6。

また、10kW未満のFIT制度の期間は10年間であるため、2019年11月からは買取期間が終了(いわゆる卒FIT)した需要家も出てきている。卒FITの発電は、小売電気事業者が購入しているが、10円/kWh未満の買取価格が一般的であり、発電した電力は売却するよりも自ら消費するというニーズが出てきている。

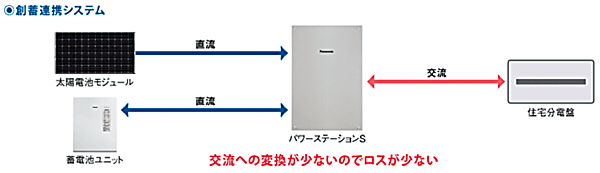

例えば、複数直流入力発電設備(複数直流入力用パワーコンディショナー)注7を導入し、太陽光発電(電気を創る)と蓄電池やEV(電気を蓄電する)などを、DC(直流)で連携(創蓄連携、図3)させて、AC(交流)とDC(直流)の変換ロスを抑えることで、有効に電力活用することが可能である。

さらに、エネルギー管理システム(EMS)を導入し、ECHONET Liteなどの標準通信仕様を用いることで、マルチベンダ環境においても、

- 太陽光発電とエコキュートとの連携によって電気を熱に変えて貯めること

- EVや蓄電池と連携し充放電を行うこと

などが可能となっている。

今後は経済的な配電網の安定化を

日本としても、パリ協定(COP21で合意)の実現に向けて、2030年度に2013年度比26%の温室効果ガスを削減することを約束している注8。また、それに向けてエネルギー基本計画においても、太陽光発電を含む再エネを22〜24%とする「再エネの主力電源化」が発信されている。

これらに向けて、再エネ導入の増加と配電網の安定化を、経済的にも実現できる手段が必要になる。

Profile

平松 勝彦(ひらまつ かつひこ)

パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社 技術本部 イノベーションセンター 所長

1990年にパナソニック株式会社(旧松下電器産業株式会社)入社。R&D部門 次世代モバイル開発センター所長、R&D本部 エネルギーソリューションセンター システム開発室 室長、全社CTO室 技術渉外部 部長を歴任し、2017年より現職。専門分野はICT。

エコーネットコンソーシアム代表理事、電子情報通信学会 シニア会員、同通信ソサエティマガジン編集副委員長、東京農工大学 非常勤講師、総務省や業界団体など各種委員会委員など多数。

▼ 注4

系統故障等により周波数が変動した際に、発電機が脱落すると周波数変動が助長され、発電機の連鎖脱落を招く可能性がある。連鎖脱落をしないように一般送配電事業者からの求めに応じ、適切な数字に設定する旨、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」に記載されている。

▼ 注6

固定買取制度、資源エネルギー庁

▼ 注7

パワーコンディショナー(PCS):発電設備での発電や蓄電池などが放電した直流電力を、交流電力に変換するための装置