EVに必要なエレクトロニクス

EVに必要なエレクトロニクス

〔1〕バッテリーパックで車体の床を構成

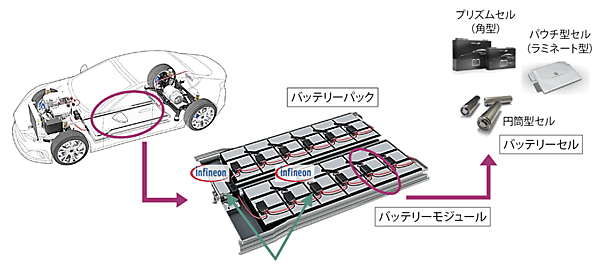

EVは、モーターとバッテリーがあれば簡単に作れる、と思うのは実は間違いである。 バッテリーはもちろん重要な部品だが、EVに使うバッテリー(リチウムイオン電池)は、単三乾電池より少し長い形のセル(電池:バッテリーを構成する基本単位)を、直列と並列に大量に並べて350〜400V程度に昇圧したバッテリーパックとして使われている。

セルを数十個並べたモジュールを作り、モジュールをさらに10個程度直列に接続して、バッテリーパックを構成する(図4)。

図4 EVのバッテリーの構造

※バッテリーパックは12個程度のバッテリーモジュールを接続して構成される。バッテリーモジュールには単三乾電池よりも少し長い電池セルが大量に直列・並列に接続されている。

出所 Infineon Technologies資料, “Battery management functions covered by Infineon product portfolio” をもとに日本語化して作成

最近のEVは、バッテリーパックで車体の床を構成するような方式が主力となっており、テスラがこの方式を最初に導入した。筆者が、テスラのあるエンジニアに取材した際に、「なぜこの方式を採用したのか」と聞いたところ、「自動車としての安定性、バランスを考慮してこの方式にたどり着いた」と語ってくれた。

〔2〕半導体ICでバッテリーパックを制御

図4では、モーターを後輪側に設置し、電気配線で前輪側に電子回路を搭載した多数のECU(Electronic Control Unit、電子制御ユニット)をつないだ例である。

このバッテリーパックの中にも、実は半導体が詰まっている。バッテリーのセルは全部で1,000個以上搭載されているが、残念ながら1個ずつにバラつきがある。バッテリーを充電する場合に、「あるセルAは80%充電しても別のセルBがまだ70%だと」同時に90%充電させることができない。少しでも電荷が満充電を超えて過充電状態になってしまうと、膨張して、リチウムイオン電池は爆発する危険があるからだ。ここに、半導体IC(BMS:Battery Management System、バッテリー管理システム)を使って、すべてのセルを揃えて充電させるように制御する。この場合、1個のICで12個程度のセルを制御する。

モーターを駆動するインバーター用半導体

〔1〕半導体が4つの機能を実現

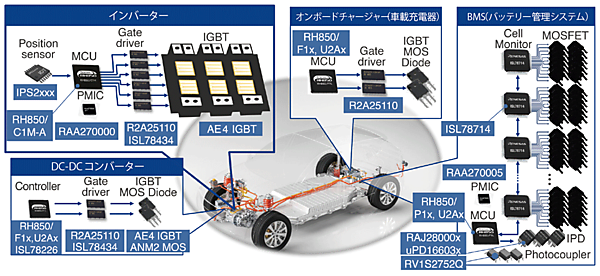

もちろん、EVに使われる半導体はこれだけではない。大きく分けて、BMSとインバーター(直流のバッテリーから交流のモーターを動かすための直流−交流変換回路)、オンボードチャージャー(OBC)注6、DC-DCコンバータ(直流−直流変換器)など4つの機能を実現する半導体がある。

図5に示すように、インバーターは動力となるモーターを動かすための回路で、ここにIGBT注7やSiC MOSFET注8のようなパワートランジスタ(半導体を使って電力を制御する回路技術)を6個ずつ使う。3相モーターで120度ずつモーターを回して安定に回転させるからだ。

図5 EVに必要な半導体回路(4つの機能)

出所 ルネサスエレクトロニクスの資料「xEVシステムの構成と当社ソリューション」をもとに一部日本語化して作成

パワートランジスタは、数十アンペア(A)以上の大きな電流を流してモーターを回す役割を担う。すると、そのパワートランジスタを駆動するための電圧を送るドライバIC(駆動用IC)が必要で、さらにそのドライバICを制御するためのマイコンやセンサー、そしてそれらの半導体を動作させるための電源用IC(パワーマネジメントIC)が必要となる。センサーは、磁気センサーなどによってアクセルを踏んだ位置を検出し、それに相当する電流を流すようにマイコンがパワートランジスタに指示する。

〔2〕パワートランジスタとDC-DCコンバータ回路

さらに、EVのブレーキをかけるだけでは摩擦熱という無駄を発生するだけなので、少しでも無駄を排除するために回生ブレーキを使うが、ブレーキをかけても車輪はまだ回っているので、その回転力を活かしてモーターを発電機として使うのである。

このためには、発電した交流電力を直流に変換し、それをバッテリーに充電するための指令を出すマイコンがここでも必要となる。ここにもパワートランジスタが必要となるが、インバーターに使うほど大きな電力を扱わなくてよい。

EVのバッテリーパックは、300〜400V程度に昇圧するため、マイコンを駆動するための5Vあるいは3.3Vのような低い電圧に変換しなければならない。400Vからいきなり3.3Vまで電圧を落とすのは難しいため、いったん中間的な電圧の48V程度に落とし、12Vへ、さらに3.3V/5Vに落としていく、というDC-DCコンバータ回路も必要となる。

自動車用の半導体は、もちろんこれらだけではない。自動運転のためのイメージセンサーや自動認識するためのAI(機械学習)チップへの電源ICなど、これまでのハイテク機能を実現する半導体も必要とされるが、EVの機能だけに限ると、先に述べた4つの機能(図5参照)に必要な半導体は最低限必要となる。

* * *

次回は、EVのプラットフォーム化や、ECUからドメインアーキテクチャ注9への移行、セキュリティなどに向けた、今後の自動車用半導体を見ていく。

(第2回につづく)

筆者Profile

津田 建二(つだ けんじ)

現在、英文・和文のフリーの国際技術ジャーナリスト兼セミコンポータル編集長兼News & Chips編集長。日経マグロウヒルやReed Businessなどで、半導体・エレクトロニクス産業を40年取材してきた。欧米アジアの技術ジャーナリストと幅広いネットワークをもつ。

▼ 注6

オンボードチャージャー(OBC):On Board Charger。交流電圧を直流電圧に変換し、EVのバッテリーに充電するための車載充電器。

▼ 注7

IGBT:Insulated Gate Bipolar Transistor、絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ。電源(電力)の制御・供給を行うパワー半導体の一種で、大電力を高速にスイッチングできる半導体。

▼ 注8

SiC MOSFET:Silicon Carbide MOSFET、SiC(シリコンカーバイド)を用いたMOSFET(モスエフイーティ)。MOSFET:Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor、絶縁ゲート電界効果トランジスタ。インバーターなどパワーエレクトロニクス(電力変換装置)におけるスイッチング電源用に使用されるトランジスタ。

▼ 注9

ドメインアーキテクチャ:ECUをいくつかまとめてドメインとする考え方の設計手法。ECUの数が増えすぎて配線数が増えすぎることを防ぐ。