OTAは次世代のクルマに

OTAは次世代のクルマに

〔1〕3次元半導体とチップレット

自動車にドメインコントローラを使い、さまざまな機能を実現するためには、半導体SoCチップが重要なカギを担う。こうしたドメインアーキテクチャで使われる半導体はもちろんシリコンのCMOS注12技術である。

このようなシリコン(CMOS)に代わって次世代を担うと期待されているSiC〔シリコンカーバイド(炭化ケイ素)〕やGaN〔ガリウムナイトライド(窒化ガリウム)〕、最近注目されているGaOx(酸化ガリウム)などは、現在、パワー半導体としての応用しかない。

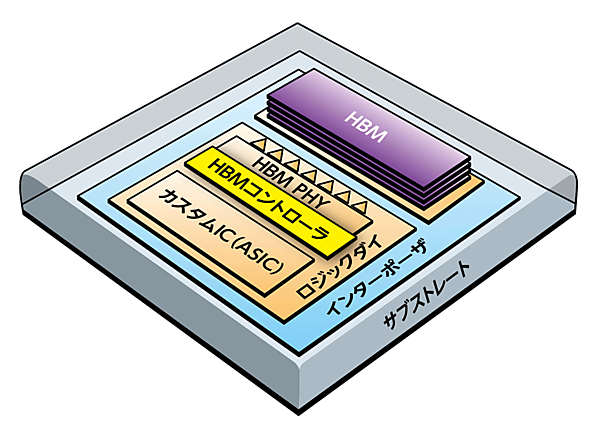

コンピューティング能力は、シリコンベースのCMOS技術が、今後も主流として使われることに変わりはない。ただし、2次元的半導体ではムーアの法則注13が飽和してきているため、3次元的に積み重ねる半導体技術がこれから主流になるとともに、無理に3次元化せずとも、小さな半導体チップ〔チップレット(Chiplet)と呼ぶ〕やSoC、CPU、GPU(画像処理プロセッサ)、メモリなどを平面上に並べて集積度を上げる方法に移行していく(図4)。

図4 チップレット技術のイメージ

※LSIを無理にシリコン上に集積せず、作りやすい設計ルールで小さなチップ(チップレット)を集積する手法。14nm(ナノメートル)や7nm、28nmなどのいろいろなプロセスのICを基板上に集積させる。この手法だと超高集積LSIを低コストで作製できる。

HBM:High Bandwidth Memory

インターポーザ:LSIチップとメイン基板の間で配線をし直す中間層

サブストレート:半導体チップや受動部品などを搭載するプリント基板

出所 各種資料もとに作成

〔2〕コネクテッドカーはOTAでプログラム更新

クルマが賢くなるにつれてシリコンの割合が増えていくため、これらのシリコンに埋め込むソフトウェアはどんどん発展し、数カ月ごとに更新されることになる。そこで、コネクテッドカーでは更新プログラムを、自動的に無線でダウンロードし更新することになる。無線でソフトウェアを更新する技術をOTA(Over the Air)と呼ぶ。

ただし、ハッカーなどにクルマのコンピューティング機能を乗っ取られては何にもならないため、セキュリティはしっかり押さえなければならない。最近のコンピュータがソフトウェア上だけではなく、ハードウェア(半導体チップ)上でもセキュリティのカギをかけることが行われている。

セキュリティはしっかりと

〔1〕クルマをハッキングする実験

実際にクルマをハッキング(乗っ取る)するという実験が行われている。例えば、米国FCA(Fiat Chrysler Automobiles)社のジープ「チェロキー」に搭載した車載システムの脆弱性をついて、クルマを乗っ取れるかどうかの実験を行い、雑誌WIREDで動画公開された注14。もちろん実験だから危険なことはしないが、最大ボリュームでパンクロックの音楽が流れ、雨も降っていないのにワイパーを動かして見せるなどの機能をハッキングした。

クルマのエレクトロニクス化が進めば進むほど、セキュリティをしっかりと組み込む必要が出てくる。図2(前出)の外部からの信号を直接受ける接続BOX(無線回路)には、あらかじめ登録認証を受けたものだけが通過できるという認証回路を組み込んでおき、ゲートウェイを介していろいろなドメインにつながる場合でも、ミッションクリティカル(クルマにとって重要な)な「走る」「曲がる」「停まる」機能をもつドライブ・ドメインに入る時にも認証用のマイコンを搭載しておくことを示している。

〔2〕認証と暗号の両方を組み込んだセキュリティ

さらに、そのようなミッションクリティカルな機能を動かすドメインシステムのデータメモリには、暗号をかけておくことも求められる。暗号化によって、例えハッカーに入り込まれたとしてもデータを読めなくしておくことで、悪意のある書き換えなどを防ぐことができる。

つまり、認証と暗号の両方を組み込むことで、セキュリティを高めることができる。しかも、従来のようなソフトウェアでのセキュリティだけではなく、半導体チップを使ったハードウェア上のセキュリティでもデータを守ることが重要になる。

((第3回に続く)

筆者Profile

津田 建二(つだ けんじ)

現在、英文・和文のフリーの国際技術ジャーナリスト兼セミコンポータル編集長兼News & Chips編集長。日経マグロウヒルやReed Businessなどで、半導体・エレクトロニクス産業を40年取材してきた。欧米アジアの技術ジャーナリストと幅広いネットワークをもつ。

▼ 注12

CMOS:Complementary Metal Oxide Semiconductor、相補型金属酸化膜半導体。消費電力が少なく、動作速度が速いこと。半導体チップのサイズを小さくする技術も進んでいるところから、広く普及している半導体である。

▼ 注13

1つのICチップ(集積回路)に実装される集積率が18カ月ごとに2倍になるという経験則。米国インテルの創業者の1人であるゴードン・ムーア(Gordon E. Moore)氏が1965年に論文発表した。

▼ 注14

https://www.wired.com/2015/07/hackers-remotely-kill-jeep-highway/